La Ricerca

SpiPedia

Adolescenza

Adolescenza

A cura di Anna Maria Nicolò

L’adolescenza non è solo una fase temporale di transizione (come il titolo di un famoso libro di Peter Blos), ma è piuttosto un processo organizzativo, un enzima che attiva la mente verso la trasformazione propria dell’età adulta. Anche gli studi neuro psicoanalitici supportano questa idea mostrando il potente rimodellamento del cervello, della corteccia, delle connessioni sinaptiche che avviene nel corso dell’ adolescenza. Il vecchio aforisma di Evelyne Kestemberg (1980) era molto acuto a questo proposito quando affermava che tutto si prepara nell’infanzia, ma tutto si gioca in adolescenza. Questa posizione non è senza conseguenze e sullo sfondo di queste proposizione vi è il dibattito tra continuisti e discontinuisti e cioè coloro che vedono la crescita dell’individuo in una continua progressione ma soprattutto ritengono l’adolescenza una ricapitolazione dell’infanzia e altri che invece segnalano l’emergere in adolescenza di processi trasformativi nuovi che determinano nuovi percorsi. Specifici sono i compiti evolutivi che questa età della vita comporta ed essi sono l’integrazione della sessualità, l’individuazione/separazione dal passato infantile, dal corpo infantile e dagli oggetti parentali infantili con il lutto evolutivo conseguente, l’integrazione dell’aggressività e quella trasformazione dall’azione al pensare-sognare che è anche uno degli obiettivi dell’analisi. Nuove sensazioni mai sperimentate prima emergono in adolescenza e riguardano l’avvento delle trasformazioni puberali: la tempesta ormonale, il cambiamento corporeo, la nuova statura fisica, la maturazione sessuale e le nuove esperienze legate al menarca, al pubarca e all’iniziazione sessuale. Quest’ultima permette l’emergere, in particolar modo nella ragazza, di sensazioni nuove connesse con lo sperimentare gli organi interni (Laufer, 2002; Nicolò, 2011). In adolescenza, esistono sia una sensorialità che una sensualità nuove che emergono e si innestano sulle antiche esperienze. Gutton (2003), ad esempio, descrive come i vissuti arcaici siano l’effetto immediato della “sensorialità sensuale” e di come i nuovi vissuti (adolescenziali) “rivisitino” quelli antecedenti, in particolare i più originari. Nuove sensazioni sono anche offerte in questa età dalla masturbazione. La masturbazione e la fantasia masturbatoria centrale (Laufer, 1984) che la accompagna costituiscono un atto di prova che permette di sperimentare “pensieri, sensazioni o soddisfacimenti” indagando quali “sono accettati dal Super-io o quali non possono far parte dell’immagine che l’individuo ha di sé come sessualmente maturo” (Laufer, 1984).

In adolescenza la valutazione si presenta molto difficile (Anna Freud, 1957) dato che la presenza di meccanismi primitivi in superficie e in continua trasformazione rende difficile l’orientamento. Funzionamenti come l’agire per sperimentare e sperimentarsi al di fuori di questa età sarebbero disfunzionali. In adolescenza invece possono assumere anche una valenza protosimbolica. La fantasie e le fantasticherie spesso riempiono angosciosamente lo spazio mentale e talora si organizzano in romanzi familiari. La FMC (fantasia masturbatoria centrale) si rivela molto utile per l’analista perché ci dà indicazioni sulle fissazioni attuali del paziente e sulla sua evoluzione. Ci sono situazioni in cui la fantasia masturbatoria contiene desideri regressivi e vergognosi che l’adolescente odia e che gli impediranno di sperimentarsi e sperimentare il suo corpo e le sensazioni connesse (Laufer, 1984).

In adolescenza, come ci dice Florence Guignard (1996), il preconscio, area tampone che regola gli scambi tra il mondo interno e la realtà esterna diventa “più trasparente e più fragile” fin quando l’adolescente non sarà cresciuto ed è proprio questa trasparenza che ci consente di vedere, senza infingimenti, quanto avviene nel mondo interno in ristrutturazione dell’adolescente. Vediamo con maggior chiarezza le potenzialità psicotiche della personalità, altrimenti inaccessibili, ma sappiamo anche che talora l’adolescenza le simula. Questo è sostenuto e complicato da un fenomeno per altro normale in adolescenza: il riattivarsi di disposizioni polimorfo perverse, che sono anche in relazione al riattivarsi dell’Edipo e che sono caratterizzate anche da confusioni bisessuali. Quelle che Donald Meltzer (1973) chiama le confusioni zonali (combinazione bocca-vagina-ano e poi capezzolo-lingua-feci), che il bambino aveva già imparato a distinguere, erompono alla pubertà a volte accompagnate da una idealizzazione della confusione. Alla base di molti problemi e di molte incertezze nell’identità di questo periodo della vita possiamo ritrovare proprio questi fenomeni, espressione di una difficoltà del processo di soggettivazione (termine introdotto da analisti francesi tra cui Cahn, Richard, Wainrib, Kaës et al., con il quale si designa un processo di appropriazione del funzionamento psichico che l’Io opera in un rapporto intersoggettivo grazie alla sua progressiva capacità di rappresentazione).

Una certa ansia intorno alla definizione dell’identità di genere in questo periodo non sarà particolarmente rilevante. Più che essere espressione di una scelta oggettuale o di problematiche connesse con l’identità di genere, le ansie omosessuali nascono dalle vicissitudini delle identificazioni, dalla passività che l’adolescente teme e lo perseguita. Esse si iscrivono nell’“evoluzione dall’omoerotismo infantile alla pubertà” (Gutton, 2002) ma possono essere anche espressione di un’incipiente e più vasta regressione.

In adolescenza ancora una volta, come all’inizio della vita, l’adolescente dovrà reinvestire narcisisticamente il suo corpo e riappropriarsene simbolicamente (Ruggiero, 2011). Tale investimento reso obbligato dalla realtà puberale impone “la perdita dell’illusione di perfezione, illusione della bisessualità” (Ladame, Perret-Catipovic, 1998, p. 59). L’equilibrio tra queste nuove esperienze, la loro quota di eccitazione e la capacità di contenerla e/o di rappresentare tali esperienze, è importantissimo dato che un surplus di eccitazione può generare difese contro lo sperimentare questi nuovi aspetti. Un eccesso di eccitazione fa assumere a queste esperienze una valenza traumatica. La crisi dell’adolescente di cui molti parlano è correlata con le profonde trasformazioni del suo corpo, del suo funzionamento mentale e delle relazioni sociali di questa età della vita, oltre che con la crisi dei genitori e della famiglia intera dove l’adolescente vive.

Queste specifiche trasformazioni sono la vera sfida che impegna l’adolescente: integrare i cambiamenti del suo corpo indotti dalla pubertà, trasformare i suoi legami con i genitori e accettare il lutto della separazione dal mondo infantile e dalla onnipotenza ad esso correlata, rifondare la sicurezza di sé, processo che alcuni psicoanalisti connettono con la ripresa dei processi di ri-narcissizzazione in adolescenza.

La condizione dell’adolescenza proprio per le sue caratteristiche specifiche correlate con le vicissitudini dei processi di identificazione, è un indicatore straordinario delle trasformazioni socio culturali della nostra società oltre che del disagio della nostra civiltà. Se l’adolescente di oggi ha certamente guadagnato una maggiore libertà, ha purtroppo anche perso molti riferimenti che prima gli assicuravano sicurezza e stabilità. Assistiamo ad esempio all’emergenza di nuove patologie del corpo e sul corpo, ad una violenza prima inattesa, a disagi diversi, imprevedibili e inspiegabili o anche a nuove manifestazioni della sessualità più precoce e variamente articolata.

Di certo lo psicoanalista di adolescenti dovrà avere una competenza specifica rispetto a questa età della vita (Novelletto, 1986; Nicolò, 1998; de Vito, 1998) e al suo modo multiforme di presentarsi, dovrà essere capace di muoversi tra le manifestazioni abbastanza diversificate della prima, media e tarda adolescenza (Blos, 1979) e di essere mobile adattandosi al suo paziente, associando, disegnando, parlando, narrando o usando metafore o talora in silenzio, accettando perciò le variazioni e la flessibilità del setting (Pellizzari, 2010; Senise, 1990) e anche del contratto analitico, proprie del lavoro in adolescenza. Il particolare funzionamento mentale dell’adolescente imporrà poi di non sfidare troppo la paura dell’adolescente nei confronti della dipendenza, cosa che egli mal tollera a causa della lotta incessante in questo periodo tra attività e passività.

L’adolescenza sfida la psicoanalisi e dobbiamo riconoscere che il lavoro in questi setting come quello con gli adulti più gravi ha contribuito a determinare mutamenti profondi nella nostra tecnica e nella valutazione (Nicolò, 2012) e perfino nella visione degli obiettivi del nostro stesso lavoro clinico.

Bibliografia

Aliprandi M.T., Pelanda E., Senise T. (1990). Psicoterapia breve di individuazione. La metodologia di Tommaso Senise nella consultazione con l’adolescente. Milano: Feltrinelli.

Blos P. (1979). L’adolescenza come fase di transizione. Aspetti e problemi del suo sviluppo. Roma: Armando Editore, 1988.

De Vito E. (1998). Alcune caratteristiche specifiche del setting con l’adolescente. Richard e Piggle, 6 (1): 89-92.

Freud A. (1957). Adolescenza. In: Anna Freud. Opere 1945-1964, vol. 2. Torino: Boringhieri, 1979.

Guignard F. (1996). Au vif de l’infantil. Lausanne: Delachaux et Niestlé. [trad. it. Nel vivo dell’infatile. Milano: Franco Angeli, 1999]

Gutton Ph. (2002). Psicoterapia e Adolescenza. Roma: Borla, 2002, p. 61.

Gutton Ph. (200). Esquisse d’une théorie de la génitalité, Adolescence, 21, 2, 217-248.

Kestemberg E. (1980). Notule sur la crise de l’adolescence. De la déception à la conquête, Revue Française de Psychanalyse, 44 : 523-530.

Ladame F., Perret-Catipovic M. (1998). Jeu, fantasmes et réalité. Le psychodrame psychanalytique à l’adolescence. Paris: Masson [trad. it. Gioco, fantasmi e realtà. Lo psicodramma psicoanalitico nell’adolescenza. Milano: Franco Angeli, 2000. Capitolo 3: L’adolescenza. La posta in gioco dello sviluppo e le difficoltà di valutazione].

Laufer E. (2002). Il corpo come oggetto interno. Relazione presentata al Centro di Psicoanalisi Romano nel novembre 2002. [Le corps comme objet interne. Adolescence, 2005, 23, 2, 363-379]

Laufer M., Laufer E. (1984). Adolescenza e breakdown evolutivo. Torino: Boringhieri, 1986.

Meltzer D. (1973). Stati sessuali della mente. Roma: Armando, 1975.

Nicolò A.M. (1998). Dibattito a cura di A. Nicolò “Esiste una specificità della formazione al lavoro psicoanalitico con gli adolescenti?”, Richard e Piggle, 6, 1, pp. 86-101.

Nicolò A.M (2011). Sexual initiation and romantic love during adolescence. Relazione presentata al panel Current Day Sexuality and Psychoanalysis. More than a Hundred Years on from the “Three Essays” del 47th IPA Congress, Città del Messico 2011) [trad it. Iniziazione sessuale e illusione amorosa in adolescenza, Richard e Piggle, 2012, 20, 4, pp. 354-366].

Nicolò A.M. (2012). L’adolescenza, una sfida per lo psicoanalista. Come il lavoro con gli adolescenti ci ha costretto a ripensare i nostri modelli. Relazione presentata al Convegno Nazionale di Psicoterapia Psicoanalitica dell’Adolescenza AGIPPsA “Adolescenza e psicoanalisi oggi”. (In corso di stampa)

Novelletto A. (1986). Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza. Roma: Borla.

Pellizzari G. (2010). La seconda nascita. Fenomenologia dell’adolescenza. Milano: FrancoAngeli.

Ruggiero I. (2011). Corpo strano, corpo estraneo, corpo nemico: itinerari adolescenziali tra corpo, psiche e relazione, Rivista di Psicoanalisi, anno LVII, n. 4, pp. 825-847.

Richard F., Wainrib S. (a cura di) (2006). La soggetivazione. Roma: Borla, 2008.

Luglio 2014

Approfondimenti:

A. Nicolò: Pelle da comunicare pelle da danneggiare, CpdR

Adolescenza (Terapia)

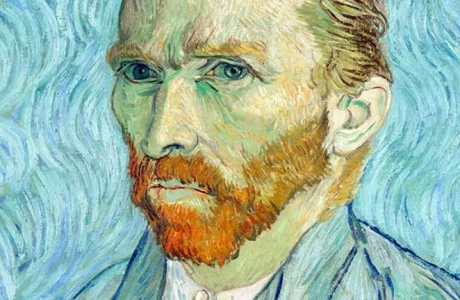

Keith Haring

A cura di Giuseppe Pellizzari

L’adolescenza per lungo tempo è rimasta ai margini dell’attenzione degli psicoanalisti. Anna Freud la definiva “la Cenerentola della psicoanalisi”. Questo era dovuto al fatto che gli adolescenti sono per loro natura dei soggetti instabili, difficilmente inquadrabili nella patologia tradizionale delle nevrosi. Del resto anche i bambini erano entrati nel campo d’azione della psicoanalisi quasi clandestinamente. Occorrerà aspettare Melania Klein e Donald Winnicott perché alla psicoanalisi infantile venga riconosciuta la legittima cittadinanza analitica.

Nei tempi recenti l’adolescenza è assurta invece ad oggetto privilegiato, capace di convogliare interessi sempre più complessi e articolati. Da “Cenerentola” a “prima donna” dunque?

Il fatto è che l’adolescenza, proprio per la sua natura caratterizzata da incertezze, fragilità, smarrimenti, si presta bene a incarnare lo spirito dell’epoca attuale. Sappiamo che la stessa patologia nevrotica si è profondamente modificata: se un tempo il disagio psichico si concentrava sulla colpa e sulla trasgressione, oggi sembra incentrato quasi esclusivamente su problematiche narcisistiche, che, guarda caso, sono le problematiche tipiche dell’adolescenza.

Vediamo in breve in cosa consistono. Come è noto il processo di crescita dell’individuo trova nel periodo adolescenziale una fase particolarmente critica, poiché tale processo consiste nel passaggio piuttosto repentino dall’infanzia all’età adulta. Il soggetto adolescente incontra tre fondamentali trasformazioni: acquista una massa corporea che modifica i rapporti di forza con i genitori e il mondo adulto in generale (non è più un bambino che possa essere fisicamente costretto a ubbidire, con le buone o con le cattive), diviene sessuato come un adulto ed è in grado di generare a sua volta dei figli, sviluppa una capacità di pensiero ormai matura se non altro nelle potenzialità cognitive. Queste trasformazioni da un lato lo portano ad allontanarsi dalla dipendenza infantile e ad accedere ad un potere adulto, ma contemporaneamente lo destabilizzano rendendolo spesso confuso, instabile nell’umore, a volte incapace di concentrarsi. In una parola lo mettono in una fisiologica crisi d’identità, che può esitare in un conseguimento di un’identità matura, ma anche in fenomeni regressivi più o meno preoccupanti.

Mentre è normale una oscillazione tra momenti di sviluppo e momenti di stasi e di regressione, diventa seria la preoccupazione se vi è un blocco evolutivo o il prodursi di sintomi e di comportamenti che denotino un disagio grave e costante. Si possono considerare tra questi i disturbi alimentari continuativi, le varie forme di ritiro dalla vita sociale, i gravi disturbi psicosomatici, le molteplici forme di dipendenza da sostanze, le condotte autolesive e lo strutturarsi di sintomi ossessivi o psicotici.

I genitori sono chiamati dall’adolescenza dei figli ad un compito spesso assai impegnativo. Hanno ormai perduto l’autorità che possedevano durante l’infanzia dei figli; adesso questi, come spesso si sente dire, “fanno quello che vogliono senza ascoltare”, e sono confrontati su un piano personale con la loro contemporanea “crisi di mezza età”. Forse si può dire che siano costretti a passare attraverso una seconda adolescenza che a volte li spinge ad assumere atteggiamenti altrettanto rigidi e velleitari di quelli dei figli che sembrano sfidarli.

Tutto questo però è anche una grande occasione di trasformazioni positive e di maturazione, sia per i ragazzi che possono riaffrontare nodi irrisolti della loro trascorsa infanzia in un nuovo contesto evolutivo (quella che viene chiamata la “seconda chance”), sia per i genitori che possono, a loro volta, rivisitare il ricordo dell’adolescenza e, per così dire, “completarla”. Il conflitto tra generazioni può diventare una forma feconda, anche se spesso dolorosa, di complementarità. Una complementarità capace di consentire una separazione. L’adolescenza, infatti, è anche un processo di lutto della propria infanzia, che viene perduta senza che ci si possa fare niente, e di distacco dalla dipendenza dai genitori, fastidiosa fin che si vuole, ma anche rassicurante e comoda.

Il trattamento psicoanalitico degli adolescenti, come del resto era avvenuto per quello dei bambini, comporta delle variazioni della cosiddetta tecnica classica dell’analisi. Come è noto i ragazzi mal sopportano le rigidità delle regole e degli atteggiamenti. Pur avendo bisogno di un contenimento che dia loro un senso di solidità e di continuità, occorre una certa elasticità, un ascolto “su misura”, che venga sentito non come applicazione di una regola anonima, ma come la creazione di uno spazio condiviso, del quale l’adolescente si senta non solo partecipe ma corresponsabile. Non deve sentirsi come soggetto passivo di un’indagine mirante a mostrargli le sue debolezze e la sua patologia, ma come una persona in difficoltà che ha l’occasione di trasformare tale difficoltà nel vantaggio di un’esplorazione di sé molto impegnativa ma affascinante. E’ indispensabile che il terapeuta più che “curare” un giovane malato, intenda stimolarne la creatività, insita in ogni disagio affettivo come una potenzialità nascosta.

Certe caratteristiche tecniche del trattamento analitico (il Setting, il numero delle sedute, il tipo di interpretazioni, l’uso del lettino) devono quindi essere sottoposte ad un’elasticità particolare, frutto dell’inventiva e della capacità di improvvisazione che sono gli aspetti specifici di questo tipo di intervento terapeutico.

Un’ultima osservazione riguarda il particolare interesse che lo studio dell’adolescenza riveste nell’attualità. Comprendere la ricchezza e la complessità della “mente adolescente” vuol dire avvicinarsi ai processi che caratterizzano nel bene e nel male le grandi trasformazioni che rendono così inquieta la nostra epoca.

Ottobre 2013

Adolescenza / disturbi somatici funzionali

Disturbi somatici funzionali in adolescenza

A cura di Franco D’Alberton

Si tratta di una categoria di disturbi che si esprimono attraverso manifestazioni somatiche, che non hanno spiegazioni da un punto di vista medico e che, in età evolutiva, si presentano soprattutto nella prima adolescenza, sostanzialmente nell’età della scuola media, fra i 10 e i 14 anni (D’Alberton, 2004).

Sono quadri che prevalentemente afferiscono agli studi dei pediatri o ai reparti ospedalieri perché dolori muscolari e forme di astenia impediscono la locomozione e fanno temere forme complesse di patologie neurodegenerative; oppure perché dolori addominali, disturbi respiratori, episodi di tosse parossistica e persistente hanno effetti invalidanti di giorno mentre di notte misteriosamente scompaiono.

I pediatri hanno imparato a collegare questi sintomi a difficoltà emotive proprie di questo momento delicato dello sviluppo anche se a volte può essere sottovalutata la varietà sintomatologica con cui gli adolescenti, a fronte di una crescente pressione istintuale, usano il corpo come via d’ espressione della tensione (Blos 1962).

Ciò può accadere soprattutto in una prima fase del periodo adolescenziale durante il quale, in modo quasi impercettibile ad un osservatore esterno, si preparano le trasformazioni più marcate della pubertà, con un disequilibrio fra la qualità e l’intensità dei nuovi impulsi e le capacità di tenerli integrati in un sistema coerente di funzionamento mentale.

Non è facile infatti riconoscere l’impatto sulla mente in evoluzione del giovane adolescente dei cambiamenti dovuti allo sviluppo endocrino, somatico, cognitivo e psicosessuale. Tale complesse progressioni evolutive mettono sotto pressione gli equilibri delle istanze dell’Io, del Super Io e dell’ Ideale dell’ Io, influiscono sul processo di autonomia e di soggettivazione e sulla quantità di adattamenti che si richiedono alla mente (al fine di una loro integrazione nella rappresentazione di sé).

In questo periodo della vita l’evoluzione dell’Io e delle sue funzioni e lo sviluppo somatico psicosessuale sembrano prendere strade, ritmi e velocità differenti che, solo alla conclusione del percorso adolescenziale, potranno arrivare ad una nuova sintesi e ad una nuova sincronia nell’integrazione psichica del corpo sessuato.

Inoltre, la contrapposizione fra investimenti narcisistici e investimenti oggettuali (Jeammet, 1992), nodo cruciale dell’adolescenza, può portare alcuni soggetti ad avvertire l’investimento pulsionale come un rischio per la fragilità della base narcisistica e minare i processi di soggettivazione (Cahn, 1998).

Oltre ad episodi reattivi transitori, legati a condizioni specifiche dell’età, a particolari situazioni familiari e/o sociali di simulazione o di mitomania, le due principali categorie nosografiche che fanno da confine e sponda alle condizioni che stiamo affrontando sono la conversione nevrotica e i disturbi psicofunzionali della patologia psicosomatica.

In altre parole, torna attuale la differenza fra nevrosi attuali e psiconevrosi, trattata da Freud nei suoi primi lavori, che getta una luce chiarificatrice sul delicato passaggio dal corpo alla mente. Questa distinzione rappresenta un ideale punto di partenza per avvicinarci a tale sintomatologia dove la mente, con le sue nuove acquisizioni e alcuni suoi vecchi limiti, cerca di aprirsi faticosamente la strada nel mondo sconosciuto di un corpo attraversato da rapide modificazioni.

Secondo il modello di Freud del trauma in due tempi descritto nel “Progetto di una psicologia” lo sviluppo somatopsichico renderebbe traumatiche esperienze avvenute precedentemente nell’infanzia. Ogni adolescente ha tracce mnestiche che possono venir comprese solo con la comparsa delle proprie emozioni sessuali; ogni adolescente, di conseguenza, porterebbe con sé il germe dell’isteria” (Freud S., 1895, pag.256).

Vi sono pareri diversi sull’opportunità di utilizzare il termine di nevrosi e soprattutto di isteria in età evolutiva quantunque Semi e Campanile (2010) sottolineino l’incidenza delle le manifestazioni isteriche nella prima adolescenza e Campanile (2000) usi il nome di “isteria di transizione” per descrivere queste forme caratterizzate da un deficit delle capacità rappresentative.

Anche De Ajuraguerra (1974) sostiene la legittimità della diagnosi di nevrosi in età evolutiva circoscrivendola al quadro preciso dell’’isteria di conversione.

Lebovici, dopo un’ accurata disamina dell’evoluzione del concetto nosografico, individua una predisposizione alla nevrosi isterica come espressione di un anticipo libidico sulla maturazione dei meccanismi dell’Io. (Lebovici et al.,1985).

Cramer (1977) considera la conversione come espressione del tormentato percorso dell’investimento del corpo da parte dell’adolescente quando l’intensità della pressione istintuale avvertita a livello somatico fa percepire il corpo come estraneo.

Se la nevrosi fa riferimento alla possibilità di una rappresentazione psichica di conflitti o condizioni traumatiche e all’utilizzo di meccanismi psichici di difesa, l’espressione psicosomatica è dovuta a un sovraccarico o una carenza di eccitazione che, bypassando lo psichico, si manifesta nel corpo. Il problema si pone sulla qualità, sulla carenza o su una eccessiva quantità di stimoli, e sul modo in cui questa prenda direttamente la strada del corpo. La caratteristica dei disturbi psicosomatici colloca la loro origine ad uno stadio più precoce dello sviluppo all’interno di una relazione madre bambino nella quale è stata carente la gestione degli scambi sensoriali.

Kreisler sostiene che il sintomo di conversione, secondo una formulazione classica, si contrappone al disordine psicosomatico. Secondo una sua felice espressione In queste forme nevrotiche con un insufficiente livello di mentalizzazione “l’isterico parla attraverso il corpo, il paziente psicosomatico soffre nel corpo. Il corpo è, per l’isterico, uno strumento; per il paziente psicosomatico una vittima” (1981, pag. XII).

Bibliografia

Blos P. (1962) L’Adolescenza. Franco Angeli, Milano 1980.

Chan R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. Borla, Roma 2000

Campanile P. (2000) Hystérie de transition – Le fait de l’analyse, 8

Campanile P., Semi A.A. (2010) Teoria dell’isteria e isteria della teoria. In Albarella C., Racalbuto A. Isteria, Borla, Roma.

Cramer F. (1977) Vicissitues de l’investissment du corps, symptômes de conversion en période pubertaire, Psichiatrie de l’enfant, 1977, XX, 1.

D’Alberton F. (2004) Disturbi emotivi ad espressione somatica in preadolescenza. Psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza Vol. 71:127-142

De Ajuraguerra J (1974) Manuale di psichiatria del bambino. Masson, Milano 1979.

Freud S. (1894) Le neuropsicosi da difesa. In OSF 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1968.

Freud S. (1895) Progetto di una psicologia. In OSF 2, Bollati Boringhieri, Torino, 1968.

Jeammet P. (1992) Psicopatologia dell’adolescenza. Borla, Roma

Kreisler L. (1981) Clinica psicosomatica del bambino. Raffaello Cortina Editore, 1993.

Lebovicì S. (1985), L’Isteria nel bambino e nell’adolescente In Lebovici S.,Diatkine R.,Soulè M. Trattato di psichiatria dell’infanzia e dell’adolescenza, Edizioni Borla, Roma 1990.

Dicembre 2014

Adolescenza / lavoro coi genitori

A cura di Paola Catarci

Come si trasforma la relazione tra genitori e figli quando questi entrano in adolescenza?

Possiamo guardare all’adolescenza come una fase della vita che implica un certo specifico funzionamento mentale, che risponde alle esigenze separative e di individuazione degli individui. E’ dunque un processo che confronta i suoi protagonisti – gli adolescenti, ma anche i loro genitori- con i temi della crescita e del distacco. La funzione genitoriale che aveva funzionato fino a quel momento si basava su una basilare asimmetria e sul bisogno di supporto del bambino da parte dell’adulto. L’adolescente, invece, propone nuovi bisogni e nuove distanze. I genitori sono confrontati con un cambiamento di rotta totale: dove, fino ad allora, si trattava di condividere, ora si tratta di dividersi, mantenendo però ugualmente presenza e funzione genitoriale. E’ un compito quasi paradossale: si tratta, per gli adulti, di modificare l’identità di genitori di un bambino, ed assumerne invece una – mediamente – più scomoda. Un genitore di adolescente è confrontato, in genere, col tema del limite, del rischio, della questione dell’apprendere attraverso agiti più o meno violenti o lesivi, del dover rispondere a richieste talvolta incongrue, spesso poco negoziabili.

I genitori che si rivolgono agli psicoanalisti sono offesi, doppiamente traumatizzati: dalla incomprensibilità dei comportamenti, dei vissuti dei figli, che li espongono socialmente al biasimo ed alle critiche, ma anche offesi dalla rottura del legame coi figli stessi. Rotture esterne, per quelli che prendono le distanze restituendo al figlio l’intera responsabilità del conflitto, e rotture interne, per quelli che sentono di non poter sostenere la collusione, e sentono slegato, rotto, il patto etico che aveva sostenuto la relazione col ragazzo fino a quel momento. In che modo questo insieme, intreccio di sentimenti, può essere utilizzato perché si crei una motivazione personale del genitore a ricercare il senso degli agiti, dei sintomi del figlio, e, a seguire, il senso più ampio della relazione coll’adolescente? Credo si possa ritrovare spesso, negli agiti e nei sintomi degli adolescenti che i genitori portano alla nostra attenzione, il precipitato di fantasie inconsce connesse al mito di fondazione della coppia, ovvero al concepimento del figlio stesso – assunte dal figlio nella propria organizzazione psichica, ma che erano rimaste incastonate, sorta di traumi, che attengono alle relazioni primarie, che non avevano potuto essere simbolizzati e significati, e che l’adolescenza prepotentemente rimette in circolo, chiedendo, esigendo una qualche forma di riconoscimento e soddisfacimento, sia pure in termini di agiti, sintomi, conflittualità a tutto tondo.

Che tipo di lavoro psicoanalitico è quello coi genitori?

Ho descritto poco fa l’adolescenza come un processo attivatore della crescita. Credo che il compito-complesso ma non impossibile – che spetta a noi, psicoanalisti che lavorano coi genitori degli adolescenti, sia quello di poter trasformare richieste di aiuto, di sostegno, di guida, in una scoperta di risorse personali per la propria crescita. Nel momento in cui la terapia coi genitori si configura nei suoi aspetti transferali, ovvero come spazio di trasferimento delle fantasie inconsce, ciò che si avvia è un processo di elaborazione interno alla coppia così come un processo che può generare nuovi spazi di libertà per l’adolescente. Con la crisi adolescenziale del loro figlio, i genitori si trovano confrontati a qualcosa che attiene alla loro stessa crescita. Si tratta di elaborare il loro proprio lutto per quella fase della vita – l’adolescenza – della quale è ora il figlio il protagonista. Ciò che conta allora, ciò a cui l’intervento dovrebbe mirare, è l’attivarsi, grazie al lavoro psicoanalitico coi genitori, di una catena di eventi la cui natura è intersoggettiva ed allo stesso tempo intrapsichica.

La ritrovata soggettività della coppia genitoriale, o del singolo, alimenterà un processo di differenziazione, di utilizzo di energie disponibili per lo sviluppo.

Quando è consigliata una terapia coi genitori di adolescenti?

Si potrebbe rispondere, un po’ provocatoriamente: sempre.

Sappiamo invece quanto sia difficile, allestire un intervento che li riguardi.

Parliamo di interventi, perché ci sono davvero molti modi di accogliere ed elaborare le richieste di aiuto che ci arrivano dai genitori di adolescenti. La psicoterapia con la coppia genitoriale, o con un singolo genitore, è solo una delle possibili risposte.

Sappiamo però che, tutte le volte che riusciremo a far emergere un bisogno di riflessione su se stessi, sul come si è genitori in quel momento, di quel ragazzo, con le sue specifiche difficoltà, questo innescherà un circuito virtuoso, un allargamento della pensabilità, di cui sarà l’adolescente stesso a valersi.

Ottobre 2013

Adolescenza e gruppo

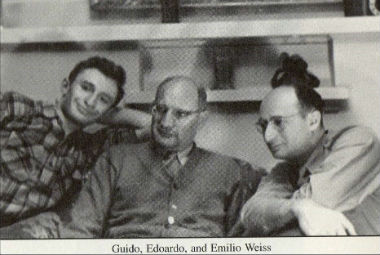

Dal film L'attimo fuggente di Peter Weir

A cura di Simonetta Bonfiglio

Il gruppo, in adolescenza, assume forma e valenze nuove e centrali per il percorso di crescita e la costruzione dell’identità .

Quando pensiamo ad un adolescente, in effetti, lo immaginiamo insieme ad altri adolescenti, immerso in un gruppo, come in un habitat naturale. Le trasformazioni somatiche che avviano, con la pubertà, il turbolento e creativo percorso adolescenziale, si accompagnano ad un progressivo orientamento dei preadolescenti nella ricerca di investimenti esterni alla famiglia. I ragazzi appaiono impegnati nella ricerca di nuovi oggetti ed affetti, con movimenti di allontanamento dalle figure che sono state fino ad allora punto di riferimento e rifornimento affettivo e di sicurezza narcisistica.

Ha così inizio la profonda trasformazione che coinvolge l’adolescente nelle sue relazioni con il mondo esterno, a partire da quella con i genitori, con se stesso, con il proprio corpo. Dopo la pubertà nulla sarà più come prima: il passaggio attraverso questa fase porta destabilizzazione, improvvisa perdita di certezze. La forza della crescita si accompagna quindi ad uno stato di fisiologica fragilità, per il lavoro di separazione, trasformazione e individuazione che l’adolescente compie, nella tensione creativa di costruzione della propria identità, in oscillazione tra bisogni di ritiro nel sé e bisogni di appartenenza.

In questo quadro, per la specificità del funzionamento mentale dell’adolescente, caratterizzato da estrema fluidità, bisogni fusionali, tendenza all’esteriorizzazione, uno degli indicatori forti della spinta evolutiva è la “scelta” degli amici : fino alla pubertà gli spazi di socializzazione sono quelli “offerti” dai genitori, che sorvegliano e selezionano, indirizzano e controllano la qualità degli incontri e delle esperienze. A partire dalla pubertà, spesso, l’apprensione da parte dei genitori per la perdita del controllo e per l’influenza negativa dei compagni, vanno di pari passo con la potente rivendicazione da parte dei figli della loro libertà di scelta, talvolta venata da sfumature di ribellione come espressione forte di bisogni di differenziazione.

Il vero gruppo “creato” dall’adolescente è il gruppo spontaneo, che si organizza sulla base della cooptazione reciproca, secondo scelte che delineano un campo, nello stesso tempo definito e mobile , dove chiusure e aperture al nuovo e ai nuovi componenti si alternano; è un gruppo diverso dai gruppi strutturati(come la classe o gruppi sportivi) anche se può nascere da incontri che avvengono in quegli ambiti.

Il gruppo quindi assume un significato di rottura o superamento dalle dipendenze infantili, diventa luogo di sicurezza affettiva, di intense esperienze emotive, di elaborazione dell’identità, attraverso il dispiegarsi di movimenti proiettivi e introiettivi. Far parte del gruppo significa riconoscersi in altri e con altri, condividere motivazioni e paure, trovare sicurezza nell’accettazione degli altri e nella identificazione con gli altri. Alla domanda “chi sono”, il preadolescente risponde con il “noi siamo”; il sentimento di “Io sono”, l’identificazione profonda di sé come soggetto, è vicariata dal gruppo : conosco chi sono perché mi riconosco negli altri e attraverso gli altri. Al gruppo è affidato il senso di continuità e di coerenza, insieme all’elaborazione di un nuovo ideale dell’Io, aspetto centrale del lavoro dell’adolescente, dopo la perdita dell’idealizzazione delle figure genitoriali.

Il gruppo dei pari assume necessariamente caratteristiche diverse nelle diverse fasi dell’adolescenza : nella preadolescenza è tendenzialmente composto da ragazzi dello stesso sesso, spesso in opposizione ai gruppi di sesso opposto. Questa dinamica è sostenuta da aspetti difensivi legati in particolare al bisogno di rassicurazione intorno all’identità sessuale. L’evoluzione naturale di questo gruppo “chiuso” è, con la crescita psicologica e con il costituirsi di più mature capacità relazionali, l’aprirsi alla formazione di coppie e quindi al gruppo misto della piena adolescenza. La fluidità dei passaggi e la mobilità del gruppo sono garanzia di un sano funzionamento che permette e sostiene il processo di crescita, attraverso l’appartenenza.

. La costruzione dell’identità si nutre anche delle offerte culturali e identitarie che la società presenta . L’adolescenza porta fortemente le impronte dell’ambiente culturale e del tempo in cui si svolge; dovrà, a sua volta, lasciare la propria impronta generazionale ed è proprio attraverso il gruppo dei pari che gli adolescenti contribuiscono alla formazione di una identità generazionale, con la costruzione di valori comuni e l’uso di “oggetti generazionali” condivisi. Da questo punto di vista, le nuove tecnologie e i nuovi mezzi di comunicazione offrono oggi specifiche e condivise modalità agli scambi tra gli adolescenti.I luoghi virtuali degli incontri, o la modalità di essere continuamente in contatto, caratterizzano le nuove generazioni e quindi le qualità dei gruppi, che in linea con le caratteristiche della società postmoderna, hanno oggi un carattere più fluido e confini meno definiti. Si può velocemente e facilmente transitare da un gruppo all’altro nel reale e nel network. Tutto questo pone specifici interrogativi e sfida alla comprensione di nuove dimensioni relazionali, al loro significato in termini evolutivi, in particolare intorno ai bisogni di dipendenza e la loro patologia.

Sul piano clinico, la modalità e la qualità di partecipazione al gruppo evidenziano, per il singolo adolescente, difficoltà specifiche nella crescita. Oltre agli aspetti costruttivi, vanno quindi ricordati gli usi difensivi e le derive patologiche : il gruppo può diventare banda e branco, agendo, in una dimensione onnipotente, meccanismi proiettivi primitivi e modalità violente intra e intergruppali, come difesa dal limite e dalla quota di dolore che la crescita impone.

Insieme all’uso patologico del gruppo, uno degli indicatori di disagio in adolescenza è l’isolamento o la difficoltà ad accedere al gruppo: : quando il sè è a rischio rottura e la fragilità narcisistica è tale che l’incontro con gli altri alimenta, insieme a un sentimento di estraneità, l’angoscia di frammentazione , potenti meccanismi di difesa possono interferire fino a rendere inagibile l’uso del gruppo per la costruzione dell’identità .

La psicoanalisi, a partire da Freud, si è sempre interessata delle dinamiche tra l’individuo e il gruppo e dei cambiamenti che si producono nel soggetto dentro il gruppo. Bion ha approfondito i significati e le dinamiche profonde, gli aspetti regressivi e quelli trasformativi che caratterizzano la mentalità di gruppo, dove si esprime “la funzione spontanea ed inconscia delle qualità sociali della personalità dell’uomo” . Da questi presupposti nasce l’uso del gruppo terapeutico, che trova anche in adolescenza specifiche indicazioni e la cui finalità, per l’adolescente sofferente, è offrire uno spazio relazionale di contenimento, per superare confusione e ritrovare coerenza, uscendo da stati di grave frammentazione del sé.

Bion W.R.(1961),Esperienze nei gruppi, Armando, Roma, 1971

Bollas C., (1992),Essere un carattere,Borla, Roma, 1995

Kenberg O.F.(1998),Le relazioni nei gruppi,Raffaello Cortina, Milano,1999

Meltzer D., Teoria psicoanalitica dell’adolescenza in Quaderni di Psicoterapia infantile n°1, Borla, Roma,1978

Novelletto A., L’Adolescente, Astrolabio,Roma, 2009

Winnicott D.W. (1965), La famiglia e lo sviluppo dell’individuo,Armando,Roma,1968

Luglio 2014

Adolescenza/comportamenti trasgressivi e antisociali

A cura di Cristina Saottini

I comportamenti trasgressivi e antisociali degli adolescenti sono una grande fonte di preoccupazione per gli adulti (genitori, insegnanti, educatori). La risposta del mondo adulto a questi comportamenti è spesso allarmata, condizionata da pregiudizi e tentata da reazioni repressive che non solo sono inefficaci, ma spesso controproducenti. Sulla base delle conoscenze derivanti dagli ultimi decenni di ricerca sulla trasgressività adolescenziale è invece possibile impostare un intervento efficace, in grado di sconfiggere il pessimismo degli scorsi anni.

Gli adolescenti sono naturalmente trasgressivi e l’equazione tra adolescenza e trasgressività è stata da sempre riconosciuta. Può pertanto essere particolarmente difficile distinguere le situazioni in cui la trasgressività e l’aggressività sono al servizio della crescita e dell’acquisizione di un’identità sociale e quelle in cui all’opposto sono l’espressione di una tendenza antisociale o l’inizio di una vera e propria carriera delinquenziale.

L’opacità delle motivazioni, la percezione di una mancanza di alternative decisionali, l’agire d’impulso, l’effetto di contagio deresponsabilizzante del gruppo, la scarsa empatia, la minimizzazione del significato trasgressivo o aggressivo del comportamento, sono tutti tratti che spesso si ritrovano nei ragazzi che commettono reati e nella valutazione iniziale può essere difficile dire quanto siano l’espressione di tratti di personalità stabili, a specifiche condizioni del momento o siano piuttosto da attribuire ad una dinamica evolutiva.

Le trasgressioni tipicamente adolescenziali riguardano le fughe da casa, il consumo di sostanze, l’appropriazione di oggetti, i furti, le risse o gli atti vandalici; azioni spesso compiute in un clima concitato ed eccitato, in coppia o in un piccolo gruppo, in un contesto ludico e di evasione.

Nella prima parte dell’adolescenza, intorno ai 12-14 anni, sono più frequenti gli atti di vandalismo e le aggressioni, mentre dai 15-16 anni aumentano il furto e le rapine e le trasgressioni che hanno a che fare con il consumo o lo spaccio di droga.

Anche il contesto sociale è determinante nell’emergere della trasgressività, in quanto contribuisce, attraverso la definizione di valori sociali condivisi, a stabilire ciò che è permesso o proibito, ponendo di fatto i limiti il cui superamento costituisce appunto una trasgressione, il cui valore può variare molto in base alla cultura o alla subcultura di riferimento.

Intervenire in modo efficace con gli adolescenti trasgressivi ha una valenza anche dalla prospettiva delle politiche sociale e del welfare.

La commissione di un reato è un gesto a forte rilevanza simbolica a cui va riservata una corretta lettura per poter comprendere le ragioni del disagio dell’adolescente ed evitare così che si trasformi in un punto di non ritorno verso la delinquenza minorile.

Una prospettiva psicologica e più specificamente, psicoanalitica è fondamentale per interpretare per riconoscere l’appello che il comportamento antisociale rivolge agli adulti. L’individuazione del senso comunicativo del comportamento trasgressivo è, infatti, la premessa indispensabile per una risposta efficace da parte del mondo adulto. Una risposta che deve superare la dicotomia tra la “cura” di un disturbo e la “punizione” di un gesto deviante e che deve porsi piuttosto al servizio di un percorso di crescita che altrimenti rischia di vedere nel gesto trasgressivo un muro invalicabile.

Novelletto (1986) racconta come abbia sempre cercato di sottrarsi ad una spiegazione sociologica dell’antisocialità in adolescenza, concependo il reato come espressione di una fantasia di recupero maturativo, equivalente ad una sorta di “delirio maturativo”, una concezione evidentemente molto lontana da una visione sociologica. In questa prospettiva vicina alla concezione di Winnicott della tendenza antisociale, un reato è un’azione simbolica, che ha lo scopo di superare un blocco maturativi, la manifestazione di un aspetto del Sé che non riesce ad esprimersi in altro modo.

Questa concezione è sintonica con quella di Senise (1990). In entrambi i casi l’accento è posto sul concetto di Sé come un particolare oggetto interno, che si costruisce progressivamente e che in adolescenza si rende progressivamente consapevole. Il concetto di individuazione, avvicinabile a quello di soggettivazione (Cahn, 1998) descrive il processo che consente la costituzione soggettiva dell’identità. E’ difficile capire bene le distinzioni tra i diversi concetti che descrivono questo processo. Da una parte, infatti, si può ritenere che sia l’Io a costruire rappresentazioni di Sé come oggetto, in modo quindi sostanzialmente riflessivo e consapevole. Dall’altra tuttavia è possibile pensare che vi sia anche un modo preriflessivo di costruzione del Sé in adolescenza, come mostrano tra l’altro le trasformazioni dei riti iniziatici. Vi sarebbe quindi una coscienza primaria, o coscienza affettiva, prima di una coscienza riflessiva.

In queste concezioni, l’accento non è posto quindi su un problema di controllo pulsionale e nemmeno su un problema relazionale, ma sulla mancanza di un senso di Sé in quanto adolescente, che si costituisca come contenitore di senso per il comportamento (Giaconia, 2005). L’antisocialità in questa prospettiva è un blocco nell’acquisizione di un’identità sociale, che da un punto di vista psicologico può essere intesa come acquisizione di un senso di Sé dotato di valore. Molti romanzi per adolescenti descrivono questo passaggio, per esempio attraverso la scoperta di un tesoro, che dà un nuovo valore al soggetto, che molte volte è legato ad un ritrovamento di un’eredità familiare, un processo che Blos ha descritto attraverso un’analisi della dinamica identificatoria dell’adolescente con il genitore dello stesso sesso.

Il problema è come sia possibile aiutare l’adolescente a superare questo blocco evolutivo. In un modo che può apparire paradossale, nella prospettiva di Senise e Novelletto, il processo di soggettivazione che supera il blocco evolutivo sarebbe attivato non tanto attraverso lo sviluppo di una funzione riflessiva volta ad aumentare l’autoconsapevolezza, ma attraverso un intervento che assegna un ruolo centrale al rapporto con l’ambiente. Questa prospettiva implica che la costruzione del Sé in adolescenza è in primo luogo una funzione della relazione dell’adolescente con l’ambiente di sviluppo, come se il Sé si costruisse nella relazione di rispecchiamento con il contesto e non solo attraverso una riflessione o rispecchiamento nel mondo interno dell’adolescente, un processo che Jeammet (1992) descrive attraverso il concetto di uso soggettivo dell’ambiente.

Il cambiamento avviene attraverso nuovi investimenti di senso nelle relazioni tra il soggetto e i suoi oggetti, Le indicazioni di intervento possono essere molteplici proprio perché all’adolescente la realtà esterna offre opportunità di nuovi investimenti: trattamenti psicoterapeutici, pedagogici, psicopedagogici, farmacologici, scelta o cambiamento di scuola, attività extrascolastiche, attività sportive, ridefinizione degli spazi familiari, allontanamento dal nucleo familiare.

L’importanza dell’ambiente terapeutico è sottolineata anche da Novelletto, Biondo e Monniello (2000), per i quali nel comportamento antisociale l’adolescente si rende conto di non avere qualcosa che gli serve per lo sviluppo e cerca un ambiente di soccorso alternativo a quello naturale, anche attraverso un comportamento di sfida. In una prospettiva psicoanalitica questa funzione ambientale non si riduce ad un intervento educativo comportamentale perché l’ambiente non svolge solo con funzioni, ma fornisce rappresentazioni, è un luogo che l’adolescente può riempire di significati (Maggiolini, 2006; Novelletto, Biondo e Monniello, 2000).

Il sistema penale minorile in Italia è molto centrato sulla valutazione della personalità degli adolescenti che commettono reati e sulla valutazione delle risorse delle famiglie nel sostenere il loro cambiamento. Attraverso la misura della Messa alla Prova viene proposto un sistema di prescrizioni atte a favorire la ripresa del loro percorso evolutivo e la valorizzazione della capacità di assumere responsabilità rispetto al proprio comportamento. L’impegno e la capacità nel portare bene a termine un percorso che comprende interventi di riparazione attraverso attività socialmente utili, la ripresa dell’attività scolastica o lavorativa, il monitoraggio sull’uso delle sostanze stupefacenti e percorsi psicoterapeutici ed educativi, consente non solo l’estinzione del reato ma soprattutto la ripresa di uno sviluppo adolescenziale maturo.

Gli adolescenti e i giovani delinquenti cronici, quelli cioè che tendono a commettere ripetutamente reati, vanno dal 3 al 6% di coloro che commettono reati, una percentuale particolarmente bassa. La maggior parte dei denunciati, infatti, ha pochi arresti, ma i pochi che sono recidivi sono responsabili di un’alta percentuale di reati.

Fino agli inizi degli anni Settanta era diffuso il pessimismo sulla possibilità che la delinquenza potesse essere trattata in modo efficace (Martison, 1974). Questa convinzione si è modificata negli ultimi decenni, poiché le ricerche meta-analitiche hanno stimato un’efficacia complessiva nell’ordine del 10-30%, con un risparmio di circa sette volte tanto per ogni euro investito nel trattamento di un adolescente autore di reato, se paragonato al costo per la comunità di una carriera delinquenziale (Losel, 2010; Koehler et al. 2011).

Nel contesto italiano, le ricerche sull’applicazione della messa alla prova confermano la possibilità di modificare il precedente pessimismo rispetto all’efficacia dell’intervento penale: i dati disponibili sulla messa alla prova indicano che l’81.9% dei progetti trattamentali si concludono con un esito positivo (Mordeglia, Piras2011), dato che risulta abbastanza stabile nell’ultimo decennio con un lieve aumento nella tendenza storica per quanto riguarda le pronunce favorevoli (+1.2%; Bartolini, 2011) e che mostra l’efficacia di questo tipo di misura, nonostante la discutibilità giuridica della sua formulazione, che in qualche modo rischia di ridurre le garanzie del minore, che per certi aspetti rinuncia al diritto di difesa (Cesari, 2011). Vi è inoltre una riduzione del numero di condanne a esito di messa alla prova non favorevolmente concluse, che passano dall’8.9% del 2008 al 6%. Sebbene non siano presenti ancora studi longitudinali di follow-up che consentirebbero di stimare in modo preciso quanti ragazzi a seguito di una messa alla prova favorevole commettono altri reati, un dato incoraggiante da questo punto di vista è relativo al fatto che gli studi sulla recidiva (sugli adulti così come sui minori) sono concordi nel ritenere infondata la tesi secondo la quale l’incremento di progetti alternativi alla detenzione porterebbe ad un aumento di soggetti in libertà in grado di delinquere; al contrario, le misure alternative conducono ad un tasso di recidiva statisticamente e significativamente più basso di quello riscontrabile a seguito di condanne o di pene detentive (20% vs 68%).

Bibliografia

Aichorn A. (1951) Gioventù disadattata. Roma: Città nuova, 1978. Seconda conferenza: Analisi di un sintomo, pp. 23-45.

Aliprandi M., Pelanda E., Senise T., (1990), Psicoterapia breve di individuazione. La metodologia di Tommaso Senise nella consultazione con l’adolescente. Feltrinelli, Milano.

Alvarez A. (1997) Chi esercita quali violenze, tecniche diverse per diversi tipi di violenza. Atti del convegno Le vittime e gli autori della violenza, Torino.

Bartolini B. (2011), La messa alla prova del minore. Art. 28 d.P.R. 448/88. Exeo Editore

Bleiberg E. (2001) Il trattamento dei disturbi di personalità nei bambini e negli adolescenti. Roma: Fioriti, 2004.

Blos P. (1979), L’adolescenza come fase di transizione, Armando, Roma 1988.

Blos P. (1991) Il ruolo del padre originario nello sviluppo adolescenziale maschile. In Greenspan S. I., Pollock G. H. (1991) (a cura di) Adolescenza. Roma: Borla, 1997, pp. 11-27.

Cahn R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione Borla, Roma, 2000.

Cahn R. (2002) La fine del divano? Roma, Borla, 2004.

Cesari C. (2011). “Trasferire la messa alla prova nel processo penale per adulti: condizioni e limiti di una riforma possibile”. In MORDEGLIA, S., MASTROPASQUA I., (a cura di), Esperienze di probation in Italia e in Europa (pp. 151-156). Quaderni dell’osservatorio sulle devianza minorile in Europa. Dipartimento per la giustizia minorile, Centro Europeo di studi di Nisida. Gangemi Editore.

Eissler K.R. (1953) The effect of the structure of the Ego on psychoanalytic technique. J. Amer.

Psychoanal. Assn, 1, 104-143. tr it. in Genovese C. (1988) (a cura di) Setting e processo psicoanalitico. Milano: Raffaello Cortina.

Eissler K.R. (1958) Notes on problems of technique in the psychoanalytic treatement of adolescent. With some remarks on perversion. Psychoanal. St. Child, 13, 223-254.

Giaconia G. (2005) Criminalità e adolescenza. In Giaconia G. (a cura di) Adolescenza e etica.

Monografie della Rivista di Psicoanalisi. Borla, Roma

Jeammet P. (1992) Psicopatologia dell’adolescenza. Borla, Roma.

Jeammet P. (1997) Violence à l’adolescence, Adolescence, 30.

Kernberg O. (1997) La diagnosi delle patologie narcisistiche in adolescenza. In Pissacroia M. (1997) Trattato di psicopatologia dell’adolescenza Piccin, Padova.

Kernberg O. (1999) Psicodinamica e gestione psicoterapeutica dei transfert paranoide, psicopatico e narcisistico. Adolescenza, 10.

Koelher J.A., et al (2011) “The Effectiveness of Treatment Programmes to Reduce Juvenile Reoffending in Europe: A Systematic Review and Meta-Analysis” Paper presented at the annual meeting of the ASC Annual Meeting, Washington Hilton, Washington, DC

Loesel F. (2010) What Works in Reducing Reoffending: A Global Perspective. First European Seminar of the STARR Project, Cambridge, UK

Maggiolini A. (2014) (a cura di) Senza paura senza pietà Raffaello Cortina Milano

Maggiolini A., Pietropolli Charmet G. (2004) (a cura di) Manuale di psicologia dell’adolescenza: compiti e conflitti. F. Angeli, Milano

Maggiolini A. Saottini C. (2009) L’intervento psicoanalitico con gli adolescenti antisociali nel contesto istituzionale. In Essere adolescenti oggi (a cura di) S. Bonfiglio, R. Goisis Quaderni del Centro Milanese di Psicoanalisi

Martinson R. (1974) What works? Questions and answers about prison reform. The public interest, 10, 22-54.

McGuire J. (ed.) (1995) What works: reducing reoffending. Guidelines from research and practice. John Wiley and Sons. Chichester.

Meltzer D., Harris M. (1981) Psicopatologia dell’adolescenza, Borla, Roma.

Moffitt A. (2003), Life-course persistent and adolescent-limited antisocial behavior: a 10-year research review and a research agenda, in Lahey B.B., Moffitt T.E., Caspi A. (2003) cit.

Mordeglia S., Piras, M.L. (2011), “La messa alla prova: elementi di forza, criticità e ipotesi di sviluppo. Rielaborazione critica di contributi di casi e buone prassi”. In Mordeglia S., Mastropasqua I. (a cura di). Esperienze di Probation in Italia e in Europa. Quaderni dell’osservatorio sulla devianza minorile in Europa. Dipartimento per la Giustizia Minorile. Centro Europeo di Studi di Nisida. Gangemi, Roma.

Novelletto A. (1986) Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza. Roma: Borla.

Novelletto A., Biondo D., Monniello G. (2000) L’adolescente violento. Riconoscere e prevenire l’evoluzione criminale. F. Angeli, Milano.

Person E.S., Cooper A., Gabbard G.O. (2005) Psicoanalisi. Teoria, clinica, ricerca. Raffaello Cortina: Milano

Redl F. (1966), Il trattamento psicologico del bambino. Boringhieri, Torino 1977.

Richard F., Wainrib S. (2006) La subjectivation. Paris: Dunod.

Rutter M., Giller H., Hagell A. (1998) Antisocial behavior by young people. Cambridge University Press.

Saottini C. (1999) Molestie sessuali e adolescenza. Adolescenza, 10, 1, 40-52.

Saottini C. (2002) – Sostegno alla ripresa evolutiva in un gruppo di adolescenti. La funzione del gruppo omogeneo a tempo limitato nel contesto istituzionale penale Gruppi 1, 85-99.

Senise T. (1990) La rappresentazione del Sé e i processi dei separazione/individuazione nell’adolescente. In Aliprandi M., Pelanda, E., Senise T. Psicoterapia breve di individuazione. Milano: Feltrinelli, pp. 31-45.

Winnicott D.W. () La delinquenza come sintomo di speranza. In Feinstein S.C., Giovacchini P.L., Psichiatria dell’adolescente. Roma, Armando, 1989, pp. 137-144.

Marzo 2015

Vedi anche:

Dibattito su: “L’Adolescente e il suo Corpo” a cura di F. Carnaroli e A. Nicolò

Adolescenza/diagnosi

hold_me__by_Rooze Mirjan

La diagnosi in adolescenza

A cura di Giovanna Montinari

L’adolescente nella diagnosi

L’adolescenza segna l’inizio di un’attività autodiagnostica del soggetto, a differenza del fatto che durante l’infanzia la diagnosi del bambino è fatta da altri: genitori, educatori, operatori delle istituzioni ecc.. L’ottica di osservazione si dovrà perciò muovere in un continuum fra l’ascolto del soggetto adolescente e la valutazione diretta o indiretta del contesto relazionale e affettivo in cui l’adolescente è inserito. La diagnosi in adolescenza, non va intesa soltanto come riconoscimento obiettivo di uno stato, né come individuazione della causa dei sintomi, ma come un tentativo di scoperta del Sé segreto dell’adolescente (Novelletto 1986), nei suoi vari aspetti, sia funzionanti che disturbati.

Nel periodo dello sviluppo psichico normale che si definisce adolescenza, il soggetto va incontro ad un insieme di trasformazioni intrapsichiche intimamente correlate, che lo porteranno ad integrare nel proprio Sé il corpo sessuato, capace di generare, l’appartenenza all’uno o all’altro dei due sessi, che sono complementari.

Questi processi sono intimamente correlati con lo sviluppo dell’esame di realtà, nei suoi aspetti cognitivi e di pensiero.

Il bagaglio di identificazioni che il bambino porta con sé e che si era formato sulla base di idealizzazioni degli oggetto primari (i genitori) va incontro ad un’adeguamento alla realtà, che mette in gioco il problema della perdita, che porta con sé il lavoro del lutto. Ciò richiede che l’attenzione dell’osservatore si rivolga agli aspetti economici del funzionamento mentale dell’adolescente; cioè al disinvestimento della cariche istintive che egli fa rispetto agli oggetti del passato e all’investimento su altrettanti oggetti nuovi.

Durante tutto il suddetto processo di rimaneggiamento e di perdita, il sistema Io-Sé diviene particolarmente bisognoso di sostegno. Quest’ultimo avviene dapprima sul modello della dinamica di doppio, cioè privilegiando oggetti affini (per sesso, età, somiglianza ecc.). Però se da un lato l’amore per “lo stesso” rinforza il narcisismo, dall’altro esso va a detrimento dell’amore per “l’altro”, il diverso da sé per le stesse caratteristiche (sesso, età e altre differenze). Le amicizie particolari della prima adolescenza svolgono questo ruolo, e così pure il dialogo con lo specchio. Si definiscono oggetti-Sé quelli che vengono scelti per salvaguardare la coesione del Sé, cioè che consentono l’uso narcisistico di oggetti esterni.

Un aspetto importante di questa evoluzione dell’esame di realtà è la possibilità di distinguere tra realtà esterna e realtà interna. L’oggetto reale esterno deve poter essere percepito come tale e non come ricettacolo dei desideri e delle aspettative che il soggetto proietta su di lui come pura espressione del desiderio.

L’azione come mezzo per influire costruttivamente sulle condizioni reali esterne (ad esempio per mettersi in contatto con l’oggetto dei desideri) deve potersi liberare dal primato del principio del piacere ed essere modulata in base ai dati dell’esame di realtà.

L’energia istintuale aggressiva, indispensabile alla conquista e alla creazione del legame con l’oggetto, deve poter perdere le connotazioni di onnipotenza, distruttività ed urgenza che possedeva nelle fasi di sviluppo precedenti.

Lo sviluppo dell’attività, introspettiva dovuta ai rimaneggiamenti sopra detti, induce l’adolescente a formulare una sua diagnosi autonoma . Spesso le definizioni che costruisce di sé sono affrettate, esagerate, autolesionistiche, alcune ben note: la dismorfofobia, l’anoressia, il destino fallimentare, le distorsioni dell’identità, l’isolamento ecc. Negli adolescenti meno disturbati questa attività è invece circondata dal riserbo, tutt’al più possono condividerla con i pari scelti elettivamente (Novelletto1986). Il lavoro terapeutico consiste spesso sostanzialmente nell’aiuto a rendere compatibili e confrontabili queste due diagnosi. Tale lavoro si pone come il primo tentativo del terapeuta di mostrare al paziente aspetti nuovi della propria diagnosi.

Il processo diagnostico con l’adolescente si pone fin dalle prime battute come lo spazio per un possibile passaggio che fa evolvere l’immagine di Sé da diagnosi segreta a diagnosi condivisa, passo essenziale verso l’assunzione di un’identità pubblica, complementare a quella di altri e pre-condizione per la creazione di nuove reazioni.

Fin dal primo colloquio con l’adolescente queste dinamiche sono parte integrante del processo diagnostico. Il bisogno difensivo di differenza e di ambiguità rende impossibile all’adolescente accedere sollecitamente ad una negoziazione. La valutazione che il terapeuta fa dentro di sé deve spesso essere immediata, perché può essere urgente trovare l’equidistanza tra l’interesse dell’adolescente per una maggiore conoscenza di sé, che però lo allarma, e la banalità dell’incontro, che lo delude (Donnet1983). Da parte sua il terapeuta deve trovare l’ascolto interno del proprio controtransfert, che è la matrice dell’interpretazione diagnostica.

Dunque l’incontro tra terapeuta e adolescente possiede da entrambi i lati una dimensione creativa importante, che però richiede il superamento di tutte le operazioni difensive con cui l’adolescente cerca di occultare il proprio mondo interno e, da parte dell’osservatore, il superamento della preoccupazione di trovare la distanza giusta tra l’intrusione o l’eccessivo riserbo.

Diversi autori hanno nel tempo proposto modelli di valutazione nel tentativo di inquadrare sia il processo che l’organizzazione, della personalità in divenire dell’adolescente. Fra questi Kernberg (1984) con l’uso dell’intervista per la diagnosi dell’adolescente, centrata sulla valutazione dell’interazione esistente fra l’intervistatore e l’adolescente in un procedimento circolare che correla la storia dei sintomi con la relazione terapeutica. Molto utili sono le categorie di valutazione di massima, come quelle proposte da Laufer (1984) che distingue tre categorie: 1) il funzionamento difensivo; 2) la situazione di stallo; 3) la conclusione prematura dello sviluppo. Altri autori proposto un atteggiamento diagnostico più integrato (Novelletto 1986, Monniello 2005,2014, Nicolò 1992, 2014) con il pensiero psicoanalitico, come Jammet (1980) nella importante chiarificazione sulla specificità del funzionamento mentale dell’adolescente che si muove in un continuum fra il mondo interno e il mondo esterno, tale per cui l’uso che egli fa delle relazioni e dell’altro è funzionale non solo alla sua economia narcisistica ma al trattamento delle sue istanze interiori. Il contributo radicale e prezioso proposto da R. Cahn (1998) con il concetto di soggettivazione, considera l’adolescenza un tempo organizzatore l’identità del soggetto, un tempo deputato allo sviluppo della soggettivazione e al conseguimento dei compiti evolutivi propri di quella fase. Processo di soggettivazione che perdura nel corso di tutta la vita a seconda di come si è concluso e risolti nella fase dell’adolescenza.

Novelletto (1986) in questa direzione ha sviluppato il concetto di “diagnosi prolungata”, una sorta di trattamento di prova in cui l’operatore può rendersi conto dello stato dell’arte dello sviluppo dell’adolescente, dei suoi rimaneggiamenti difensivi, può valutare il rapporto fra investimenti narcisistici e investimenti oggettuali e in sostanza saggiare la propensione alla terapia dell’adolescente. Anche T. Senise proponeva un processo di valutazione differenziato fra genitori e adolescenti definendo il proseguo della valutazioni una “psicoterapia breve di individuazione”.

Si evince che la letteratura psicoanalitica declina in diversi modi sia il punto dello sviluppo sia il tema relativo al quadro psicopatologico emergente in adolescenza. Le caratteristiche provvisorie e mobili delle patologie adolescenziali indicono ad una prudenza nelle generalizzazioni i invitano alla valutazione caso per caso, seguendo una linea generale dell’intreccio fra asse narcisistico e asse oggettuale.

L’osservazione diagnostica basata sulla tecnica dell’osservazione dinamica, valorizza in modo particolare il racconto della propria storia da parte dell’adolescente, ritenuta da quest’ultimo un patrimonio narcisistico ( Novelletto 2006). L’osservatore si trova spesso di fronte a tre storie: quella raccontata dai genitori, quella che il figliotenta di costruirsi dentro di sé (condividendo brani di quella dei genitori, rifiutandone altri e

aggiungendone altri ancora) e infine quella che egli è in grado di comunicare, seguendo i propri bisogni di causalità e le necessità della propria economia narcisistica

Molto importanti sono anche i sentimenti che accompagnano invariabilmente il racconto della propria storia , essi sono ispirati dall’assetto narcisistico del passato.

E’ insomma evidente, oltre al valore diagnostico, anche quello prognostico della storia come indicatore delle possibili scelte terapeutiche utili a quel soggetto adolescente.

Si può dire che l’osservatore funge da animatore della storia del paziente, ma lo fa indirettamente, attraverso l’effetto provocatorio che il transfert produce nel paziente. L’imprevedibilità dell’incontro con un oggetto nuovo, che è propria delle consultazioni iniziali, può spesso offrire spunti di transfert rivelatori delle capacità dell’adolescente di fare nuovi legami, e del come la relazione con altro viene percepita e usata.

In ogni caso il transfert organizza nuove aggregazioni, spesso inattese e sorprendenti per lo stesso paziente, degli eventi e dei ricordi del passato che egli credeva talvolta di avere già archiviati in una propria storia.

Data l’importanza del transfert nel corso della raccolta della storia, è opportuno ricordare,

oltre al transfert oggettuale, anche i vari tipi di transfert narcisistico che l’adolescente può presentare, ( Kohut1971).Trattandosi di una relazione a due, è ovvio che si prendano in considerazione anche le risposte emotive del terapeuta di fronte al transfert dell’adolescente. Non di meno è necessario conoscere le risposte ai transfert narcisisti che l’adolescente può fare su di noi, e cioè il controtransfert speculare e quello idealizzante.

Nella maggiore parte dei manuali di psicopatologia dell’adolescenza ( Marcelli e Braconier, Ammaniti) si trovano di solito schemi di osservazione che hanno lo scopo di elencare ordinatamente i dati da raccogliere nel corso dei colloqui e di altre eventuali indagini sull’adolescente, eventualmente anche sui suoi famigliari.

Ciò contribuisce ad aiutare l’operatore ad orientarsi verso una valutazione diagnostica del caso.

Naturalmente questa diagnosi potrà essere intesa in modo diverso a seconda dell’orientamento teorico-tecnico di ciascun osservatore o del servizio istituzionale del quale egli fa parte (Monniello 2005,) , qualunque sia il destinatario della valutazione diagnostica, e qualunque sia il metodo di raccolta e di descrizione dei dati forniti dal paziente, l’osservatore dovrà tenere nel massimo conto tutto quello che si origina nella propria mente, perché è proprio da quella zona, definita “preconscio” (proprio perché è intermedia fra inconscio e coscienza e strettamente legata al Sé) che provengono spontaneamente le intuizioni da cui potrà formarsi un giudizio relativamente partecipe sull’osservato. Questo processo, che fa parte del cosiddetto “controtransfert” prende inizio sotto forma di elementi psichici rozzi, prevalentemente emotivo-affettivi che, se non prematuramente repressi dall’osservatore come interferenze indebite, nel loro transito verso una coscienza più piena, si integreranno con percezioni, apporti di pensiero, ricordi, operazioni intellettive, fino a raggiungere lo stato di veri e propri giudizi. E’ grazie a questo lavoro spontaneo, non intenzionale, che il resoconto diagnostico dell’osservatore, anziché limitarsi ad una operazione esclusivamente razionale di collegamento fra dati psichici singoli, funzioni sane o deviate e presunte cause, potrà assumere le caratteristiche di un incontro umano vissuto e perciò suscettibile di fungere da modello per ogni altra relazione possibile (Montinari-Natali 2005).

La tecnica dell’osservazione psicodinamica permette di arrivare alla formulazione dei quesiti diagnostici in merito a quali delle tappe di sviluppo sono state raggiunte oppure no e quale rapporto causale può esservi tra gli eventuali arresti e ritardi di sviluppo, da un lato, e i disturbi dall’adolescente osservato dall’altro.

Lo scopo di questa valutazione dello sviluppo psichico del soggetto sta nel definire il grado della sua vulnerabilità psichica, innanzi tutto ai fini del rischio più grave che l’adolescente può correre, cioè quello del breakdown (rottura psicotica o come lo definiscono i Laufer) sempre che il breakdown non si sia già verificato e che sia proprio quello il motivo della consultazione.

Le decisioni in merito a qualsiasi forma d’intervento devono tener conto del danno che si è verificato, che continua a sussistere o che può verificarsi nel processo evolutivo dell’adolescente.

Il traguardo diagnostico ideale è quello di raggiungere un giusto equilibrio tra valutazione dei dati obiettivi (tra cui i sintomi) e quelli soggettivi (in particolare le nostre risonanze controtransferali di osservatori partecipi) di fronte all’interazione che l’adolescente che abbiamo davanti stabilisce con noi, alle sfumature transferali che possiamo cogliere fin dal primo incontro. Non di meno saranno rilevanti le valutazioni riguardo alle dinamiche familiari e della coppia genitoriale (Carbone 2005)

Tra i fattori che possono aiutare di più l’analista a definire la possibilità per l’adolescente di accedere ad una psicoterapia, vi è la capacità della coppia analitica di costituire un’alleanza terapeutica, la capacità di sfruttare l’analisi del transfert, la possibilità di collocare il lavoro analitico (raccolta del materiale, interpretazione, elaborazione) in un’area non troppo conflittuale dell’Io.

Tornando alla fase di valutazione iniziale, è importante che nel corso di essa l’osservatore non assuma prematuramente un atteggiamento analitico rigoroso (silenzio, neutralità dell’atteggiamento, assenza di domande, ecc…). Quello che conta è che la risposta al paziente sia totale, cioè comprenda i dati oggettivi e quelli soggettivi, il presente e il passato, i sintomi e l’organizzazione di base, la risonanza controtransferale immediata e la riflessione meditata.

Bibliografia

Ammaniti M., a cura di, Manuale di Psicopatologia dell’adolescenza, Milano, Raffaello Cortina Editore, 2002

Cahn R. (1998) L’adolescente nella psicoanalisi. L’avventura della soggettivazione, Roma, Borla 2000

Carbone P., Genitori e figli, in a cura di Carbone P., Adolescenze, Roma Magi edizioni, 2005

Donnet J.L.(1983), Sur la rencontre avec l’adolescent, “Adolescence”,1,1, 1083, pp.45-61

Freud S. (1989), “Ricordi di copertura”, in Opere, vol 2, Torino, Boringhieri,1968, pp.435-453

Jammet P., Psicopatologia dell’adolescenza, Roma Borla, 1992

Kernberg O. ( 1984) Disturbi gravi della personalità, Torino, Bollati-Boringhieri, 1987

Kohut H. (1971), Narcisismo e analisi del Sé, Torino, Boringhieri, 1976, pp.80-143

F. Ladame,M Perret-Catipovicc (1998), Gioco ,fantasmi e realtà, cap.3.” L’adolescenza.La posta in gioco dello sviluppo e le difficoltà di valutazione pag., Milano, Franco Angeli,2000

Laplance J., Pontalis J.B., (1967), Enciclopedia della psicoanalisi, Bari, Laterza, 1968

Laufer M.,Laufer M.E. (1985) , Adolescenza e breakdown evolutivo, Torino, Boringhieri, 1986, pp.195-214

Marcelli D., Braconier A., (1983), Adolescenza e psicopatologia, V°edizione italiana a cura di Ammaniti M.,Novelletto A., Milano, Masson 1999

Monniello G., a cura di, Luoghi istituzionali e Adolescenza, Quaderni di Psicoterapia Infantile n.51, Roma, Borla, 2005

Monniello G., Un giorno questa adolescenza ti sarà utile, in Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italiano, a cura di G.Montinari, Milano Franco Angeli editore, 2014

G. Monniello,L.Quadrana, Neuroscienze e mente adolescente, cap.X pag.85, Roma Edizioni Magi 2010

Montinari G.,Natali M.F., Una lettura psicoanalitica dell’aiuto psicologico agli adolescenti. L’esperienza della Cooperativa Rifornimento in volo, in Luoghi istituzionali e adolescenza, a cura di Monniello G., Quaderni di Psicoterapia Infantile,n.51, Roma Borla , , 2005

Nicolò A.M.,Zavattini G.C., l’adolescente e il suo mondo relazionale, Roma , NIS 1992

Nicolò A.M., L’adolescenza, una sfida per lo psicoanalista. Come il lavoro con gli adolescenti ci ha costretto a ripensare i nostri modelli, in “Adolescenza e psicoanalisi oggi nel pensiero italiano”, a cura di, G. Montinari, Roma,Franco Angeli 2014

Novelletto A. (1985), nascita e sviluppo della diagnosi, dalla mente del terapeuta a quella dell’adolescente, in Psichiatria psicoanalitica dell’adolescenza, Roma, Borla, 1991, pp.97-101

Novelletto A., Psichiatria Psicoanalitica dell’adolescenza, Roma, Borla, 1986

Novelletto A., (2005), La valutazione diagnostica, in Carbone P. (a cura di). Adolescenze. Roma. Magi 2005

Novelletto A., L’adolescente. Una prospettiva psicoanalitica, Roma Astrolabio 2009

Febbraio 2015

Vedi anche:

Anna Maria Nicolò – Organizzazione difensive nei breakdown

Affido familiare

A cura di Benedetta Guerrini Degl’Innocenti

Cos’è l’Affido Familiare?

L’affido familiare è un provvedimento disciplinato da una legge dello Stato che si fonda sul riconoscimento del diritto del minore ad avere una famiglia. Quello che la legge n. 184 del 1983, poi modificata dalla Legge n. 149 del 2001, stabilisce è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un minore proveniente da una famiglia che al momento non è in grado di occuparsi delle sue necessità. Attraverso l’affidamento, il bambino incontra una famiglia che, accogliendolo nella propria casa e nella propria vita, si impegna ad assicurare un’adeguata risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi, di mantenimento ed istruzione nel rispetto della sua storia individuale e familiare. Alla base quindi di questa legge ci sta il fondamentale riconoscimento dell’importanza vitale che rappresenta, per l’avvenire della salute mentale, la qualità delle cure prodigate al bambino dalle figure genitoriali nei primi anni dell’infanzia.

Accudimento e funzione genitoriale

La funzione genitoriale è un compito che ha a che fare con l’allevamento dei bambini, un compito che prevede la messa in atto di un ambiente favorevole allo sviluppo cognitivo e sociale, un compito che riguarda la capacità genitoriale di rispondere alle situazioni di disagio del bambino, ai suoi approcci sociali, alle sue necessità così come ai suoi comportamenti negativi; un compito che ha a che fare con la risoluzione dei conflitti e delle difficoltà interpersonali.

Per queste ragioni la realizzazione di un’adeguata funzione genitoriale richiede delle “capacità” di vario genere che si possono sintetizzare nello sviluppo di una sensibilità ai segnali che vengono dal bambino e nella capacità di rispondere adeguatamente ai differenti bisogni che caratterizzano le diverse fasi del suo sviluppo; nella capacità di gestire le interazioni sociali, le situazioni difficili e gli eventi vitali perturbanti; nel sapere come giocare e parlare con il bambino e in un uso della disciplina tale da ottenere la messa in atto del comportamento desiderato da parte del bambino in un modo che risulti armonico ed adeguato a favorire l’incremento del suo auto-controllo (Rutter, 1989).

Dati emersi da ricerche effettuate in popolazioni di diverse culture sembrano suggerire che madri socialmente isolate che portano da sole l’intero carico della responsabilità diventano più frequentemente rifiutanti verso i propri figli. Questo suggerisce la necessità di una prospettiva che potremmo definire “ecologica”, che riconosca che la famiglia è un sistema funzionale la cui operatività può essere alterata dalla sua composizione interna così come da situazioni esterne (Bronfenbrenner, 1979). Una tale prospettiva implica che si debba rivolgere un’attenzione speciale alla genitorialità intesa in termini di risorse emozionali disponibili per il genitore.

Anche le risorse pratiche, intese come fonti di supporto quotidiano nella gestione dei figli, hanno una loro importanza e un peso, anche se, naturalmente, la mancanza di supporto materiale non può essere considerata come una variabile completamente indipendente rispetto a quelle che spesso sono le difficoltà interpersonali della famiglia. In altre parole si può pensare che la povertà di risorse esterne di certe famiglie rifletta abbastanza fedelmente quelle che sono le insoddisfacenti relazioni sociali primarie della famiglia stessa, un profondo bisogno di supporto pratico ed emotivo e probabilmente anche la conseguenza di frequenti cambiamenti di casa e di ambiente sociale che rende assai difficile sviluppare buone relazioni di aiuto e di vicinato.

Il supporto sociale non è qualcosa che è di per sé disponibile o meno nell’ambiente circostante, ma riflette abbastanza chiaramente la forza o la debolezza sviluppata da ciascuno nell’elicitare o attrarre il sostegno da parte degli altri.

Poiché i figli tendono a identificarsi inconsapevolmente con i genitori sotto vari aspetti, e pertanto ad adottare, quando siano diventati a loro volta genitori, verso i propri figli gli stessi modelli comportamentali che hanno essi stessi sperimentato durante la propria infanzia, modelli di interazione sia adattivi che disadattivi si trasmettono più o meno fedelmente da una generazione all’altra. Pertanto l’eredità della salute mentale e della malattia mentale tramite la microcultura familiare è certamente non meno importante di quanto sia l’eredità tramite i geni e forse anche più importante.

Le cause del disfunzionamento genitoriale sono indubbiamente complesse, ma sia la violenza fisica che sessuale, che la trascuratezza, riconoscono al fondo dei sentimenti negativi verso i bambini.

Se una società vuole davvero aiutare i bambini in difficoltà – scriveva John Bowlby – deve trovare un modo per aiutare i loro genitori e l’importanza della teoria dell’attaccamento sta nel fatto che ha dato consistenza scientifica allo studio del legame che i bambini e i loro genitori (o le persone più importanti che si prendono cura di loro) stabiliscono fin dagli stadi precoci dello sviluppo (Bowlby, 1958; 1969).

Attaccarsi, separarsi e affidarsi

In un noto libro Myriam David (1989) suggerisce che le situazioni che conducono all’affidamento scaturiscono prevalentemente da una sorta di “intolleranza madre- bambino” che sarebbe da ricondurre ad un precoce disturbo del processo di costruzione delle strategie di attaccamento. Tale intolleranza potrebbe essere sufficientemente consapevole da motivare la richiesta di affidamento da parte degli stessi genitori, caso a dire il vero non molto frequente, o, più facilmente, essere più o meno occulta, inconscia, e manifestarsi o attraverso la comparsa di sintomi di disagio o di sofferenza psichica nel bambino, o attraverso un improvviso e spesso violento passaggio all’atto da parte del genitore.

Anche altri autori hanno sottolineato come l’elemento strutturale comune di molte famiglie multiproblematiche sia riconducibile ad una distribuzione patologica di stili relazionali assimilabili a categorie di attaccamento quali l’“invischiamento” e il “disimpegno”, e come mostrino al loro interno oscillazioni continue fra un totale coinvolgimento e invischiamento fra i membri da un lato, ed il disinteresse, il disimpegno reciproco, in particolare dei genitori per i figli dall’altro. All’oscillazione tra coinvolgimento e disimpegno corrisponderebbe poi quella tra attitudini fusionali e brusche separazioni che, nella loro forma più estrema, si possono manifestare come veri e propri abbandoni, sia fisici che psicologici (Stierlin, 1978).