Parole chiave: Psicoanalisi, Pontalis, Fachinelli, Green

La trasmissione della psicoanalisi

Maurizio Balsamo

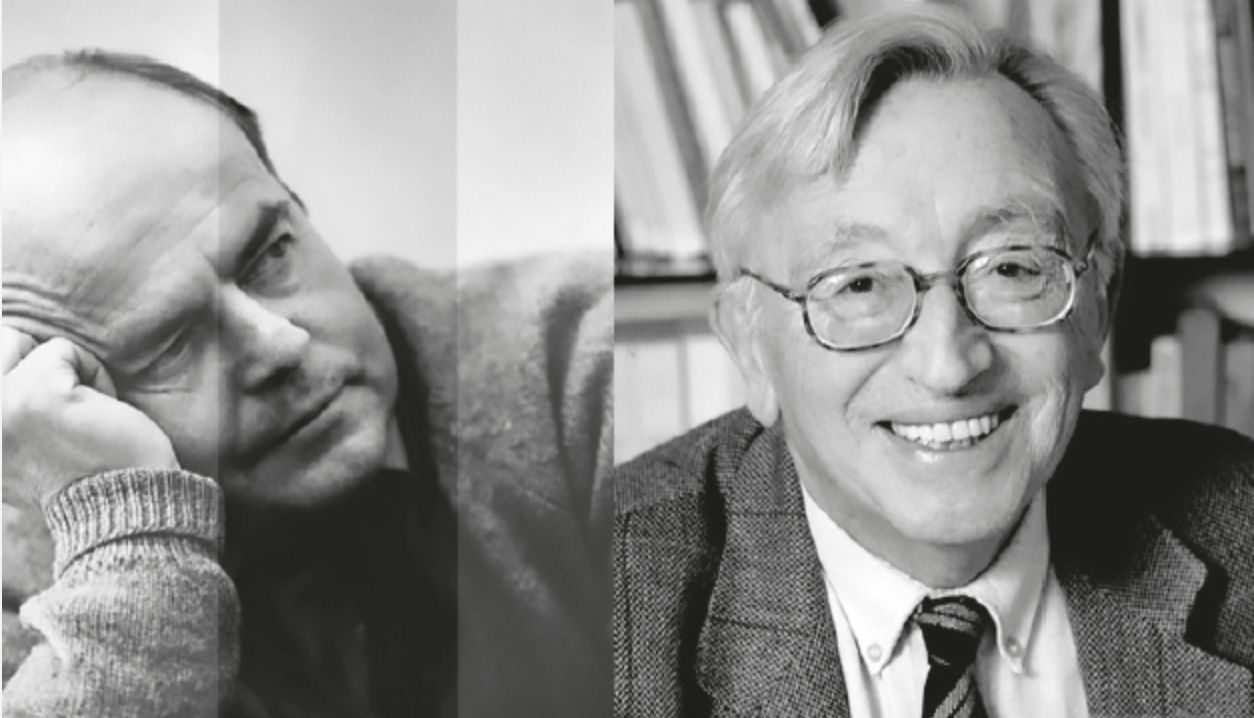

Riceviamo e volentieri pubblichiamo un estratto della relazione che il dottor Balsamo presenterà in occasione della giornata “La psicoanalisi come esperienza di libertà” Fachinelli – Pontalis. Roma,14/12/2024

Per me, ha detto una volta André Green, è essenziale considerare la dimensione, (umana, clinica, teorica, dell’homo ludens), del soggetto capace di giocare. “Di un soggetto cioè capace di trasformare se stesso e le regole del gioco”[1]. Credo che possiamo essere d’accordo sul fatto che una caratterizzazione della sofferenza psichica stia proprio nell’impossibilità di trasformare sé stesso, di ripensare le regole del gioco in cui si è inseriti prima ancora della nostra nascita e che lo scopo dell’esperienza analitica, come del resto ci ricorda Winnicott, sia quella di condurre un paziente nell’area del gioco, o di sostare con lui in un’area intermedia affinché egli possa apprendere a giocare. A volte anche attendendo, a lungo, in quelle aree che alludono ad un futuro allentamento della presa sugli e degli oggetti primari, precondizione per una metaforizzazione della realtà, per una sua poeticizzazione. Ma se questo appare uno scopo indubitabile dell’analisi, com’è possibile che essa riesca a volte a trasformarsi in una macchina celibe, secondo la definizione di Duchamp, di una macchina infeconda, sterilizzata dal conformismo, dal pensiero unico, dalla chiusura di quello squarcio originario aperto da Freud?

A giudizio di Fachinelli e di Pontalis, i due autori che esploriamo e interroghiamo in questo numero di Frontiere (2/2024), e nel seminario che dedichiamo loro, sebbene con accenti molto diversi, più pessimista il primo, meno catastrofico il secondo, questo squarcio è a continuo rischio di chiusura da parte dei suoi stessi figli. Ritroviamo questo problema nella denuncia di Fachinelli sulla psicoanalisi trasformata in apparato difensivo (da qui, secondo lui, la necessità conseguente di una pratica orientata diversamente, di una “diminuzione della vigilanza, di un allentamento della difesa, di un allentamento nel sogno, del fantasticare, nell’inventare”, come scrive ne La mente estatica). Toni simili li ritroviamo in Pontalis quando, riflettendo su ciò che a volte appare il rito degli psicoanalisti a congresso (sperando che egli non fosse anche profeta di quello che si tiene qui oggi), scrive, parlando appunto di questa curiosa figura dello psicoanalista- congressista: “Ha trasformato tutto quanto c’era di nuovo, di vivo, di soggettivo, in qualcosa di appiattito, ridotto al già noto, al masticato” (Finestre). E dunque, partendo da queste riflessioni critiche che riguardano inevitabilmente tutti noi, come pensare non solo il farsi dell’esperienza analitica liberata dai rischi delle strettoie ideologiche, dei narcisismi personali, delle formule giaculatorie che sembrano spiegare qualcosa, mentre, come già osservava De Certeau a proposito dell’uso stereotipato di certi termini psicoanalitici, essi illudono di spiegare qualcosa mentre abbelliscono solo con formule retoriche i limiti di ciò che non comprendiamo? Evidentemente, oltre al senso dell’esperienza analitica, sono in gioco le possibilità stesse della sua trasmissione. Se il dispositivo analitico rischia infatti di incepparsi, che cosa ne permette la sua rimessa in moto, la sua consegna per un tempo a venire, che cosa lasceremo davvero alle generazioni che verranno? È un problema strutturale della psicoanalisi, una sua deriva eventuale, è un accidente locale o glocale?

***

In un suo scritto sulla questione della formazione psicoanalitica, Laurence Kahn, psicoanalista dell’APF, metteva in evidenza una difficoltà inevitabile di qualunque istituzione psicoanalitica, cioè come “riuscire a tenere insieme le direzioni oltremodo divergenti che la necessaria esperienza analitica possiede in ciò che ha di più privato”[2] (il che, dal mio punto di vista, pone la questione della singolarità di ogni cura, la modalità assolutamente personale di esistenza e di configurazione di un desiderio, la possibilità di attraversare e d’interrogare le forme storiche attraverso cui si è costituita una soggettività. In breve, la diversità di intendere e teorizzare quella medesima esperienza, pur cercando forme di condivisibilità e di generalizzazione). A questo aspetto aggiungerei, di contro, la conseguente ed inevitabile frammentazione del corpo dottrinario e dei modi di articolare lo scarto teorico clinico derivante da quelli che Piera Aulagnier chiamava gli assunti fondamentali di ogni analista, assunti che assurgono al ruolo di punti identitari, resistenti alla messa in comune e ad una discussione scevra da valenze narcisistiche. Il che aiuta, secondo me, a comprendere come una difficoltà della trasmissione psicoanalitica sia data proprio dal ruolo che il narcisismo, la scissione, l’ostilità, la conflittualità, la rivalità tra i fratelli assumono in essa. Ciò non toglie ovviamente che sarebbe scarsamente analitico e dunque altrettanto riduttivo della pura e accecata idealizzazione, il pensare che si trasmettano solo conflitti, scissioni, affiliazioni, odi identitari, ma allo stesso tempo possiamo davvero evitare di riconoscere l’esistenza di questa realtà, provando allora a pensare ai modi per farvi fronte? Riconoscere insomma, come osserva ancora L. Kahn, “il desiderio che l’instabilità, inseparabile dal possibile slegamento delle posizioni di assoggettamento psichico, permetta qui, allo stesso tempo, di oltrepassare gli ostacoli”[3]?

In una discussione con Marcel Gauchet, pubblicata nella rivista Le Débat[4], Pontalis osservava che è proprio l’estrema sofferenza del lavoro analitico che molto probabilmente predispone al ritorno in forza di opzioni violente, narcisistiche, che fanno sì, come egli scrive, che le società analitiche “non siano un modello di società civilizzata, ma invece il luogo di affrontamento e la preda delle passioni” più sfrenate. Alla fine, lo stesso dibattito teorico può diventare, come osserva un analista citato da Pontalis, un “mia madre contro la tua”, dove si vede bene che la posta in gioco non è più o non è solo più un modo di pensare, ma una dimensione identitaria irrinunciabile, una condizione di appartenenza, un legame tribale, un affrontamento giocato sul “vita mea, mors tua”. “Ogni luogo chiuso, continua Pontalis, a cominciare dalla famiglia, è per una gran parte patogeno, ed io credo che l’ambiente, o la famiglia analitica, è più patogeno di un altro”[5]. Dovremmo pensare allora alla questione della trasmissione tenendo conto sia di ciò che si trasmette come esperienza del proprio inconscio, ma anche di ciò che, se questa operazione potesse andare pienamente a segno, illusione ovviamente da tempo perduta, non dovrebbe trasmettersi, così come di ciò che si tramette comunque e di tutti i molteplici livelli che in essa finiscono per confluire facendo sì che si trametta un sapere ma anche una stratificazione identitaria, una pletora di legami e di controlegami, di passioni e di accecamenti. In breve, ogni trasmissione psicoanalitica ha a che fare, necessariamente, con la realtà dell’inconscio di coloro che sono coinvolti in essa, determinando la dimensione vitale e /o mortifera della trasmissione stessa. Che potrà allora andare da una promessa di libertà, di disponibilità all’accoglimento dei punti ciechi o inesplorati di una teoria, per poter essere lavorati dalla generazione futura, o invece, dall’interdetto a pensarli, infeudando il nuovo. A volte tentando di assassinarlo in fasce.

Questa diversità, questa molteplicità dell’esperienza conduce però paradossalmente, per quella straordinaria eterogenesi dei fini che contraddistingue l’umano, anche ad un inevitabile pluralismo del sentire analitico, e ciò per i rapporti sempre complessi (e dunque di attrazione/repulsione, di accoglimento /traduzione), che caratterizzano la filiazione, i livelli di credenza e di condivisione fra i membri. Proprio per la storia profonda che si è delineata fra quel paziente e quell’analista, o quel gruppo di lavoro con il quale egli si è sentito in maggiore affinità, questi aspetti se da una parte, come osservavo, finiscono per assurgere al ruolo di nodi identitari, definire modi di percepire e pensare che peseranno su tutti gli incontri futuri, con gradi di maggiore o minore libertà, dall’altra, però, sono al fondamento di una ricchezza che difficilmente il monolinguismo di una teoria potrebbe fornire. Come osserva ancora Pontalis, “solo l’ammissione di un’identità multipla” (quella, cioè, derivante dalla non iscrizione adesiva ad un linguaggio unico, rigidamente kleiniano, winnicottiano, bioniano, lacaniano e così via), “offre una chance di trovare la propria voce singolare. L’essere rinchiusi in una teoria, che sia la propria o quella di un maître, segna la fine del pensiero. I gerghi schiacciano la parola viva. Cerchiamo di essere claustrofobici!”[6]. Tuttavia, io ritengo che l’istituzione analitica, partendo dall’esperienza che di essa ho potuto fare, tenti di alleggerire questa dimensione o, direi, questa tentazione continua del monolinguismo, che mi pare certo appartenere ad ogni istituzione nel suo progetto di conservarsi resistente al tempo, ma che mi sembra inevitabile riconoscere come una tentazione di ciascun essere umano, quella cioè di ritrovare, tramite il monolinguismo della teoria, il dialetto intimo ed incestuoso della propria madre. I modi per alleggerire o per smussare questa tentazione sono noti: il ricorso ad interlocutori diversi dall’analista personale, l’incontro con supervisori di altro orientamento, la varietà dei docenti, la diversità delle esperienze di riflessione teorico-cliniche, senza trascurare poi il rapporto orizzontale fra gli allievi, che se da una parte tenta di rinsaldare una sorta di vassallaggio teorico, di fedeltà ad un legame primario, dall’altra è sottoposto comunque a processi di affievolimento proprio nell’ascolto di modi differenti di pensare. Accanto a questo primo asse, relativo al campo dell’esperienza analitica e dei suoi risvolti, Kahn individuava ciò che lei chiama le rappresentazioni finalizzate, cioè l’insieme degli scopi condivisi, degli orizzonti di pensiero e di riferimento che definiscono l’appartenenza ad una comunità di ricercatori e che articoleranno il rapporto forza-senso inerente all’attività rappresentativa. Rappresentazioni finalizzate senza le quali, come scrive, “fallirebbe ogni tentativo di inserzione nel reale di un mondo istituito”. Come si vede, due direttrici all’opera, due traiettorie che si esprimono con diversi gradi di convergenza e divergenza e che pongono disparati elementi di riflessione.

Note

[1] A. Green, La follia privata, Cortina, Milano, 1991, pag.19

[2] L. Kahn, « Présentation du dossier sur l’histoire de la formation et de l’enseignement », in Annuel de l’APF, 2012, pag.116, Puf, Paris, 2012

[3] Idem, pag. 117

[4] M. Gauchet, J. B. Pontalis, « Détournement de la psychanalyse ? », Le Débat, n° 79, 1994

[5] J. B. Pontalis, Le laboratoire central, Editions de l’Olivier, Paris, 2012, pag. 58

[6] Idem, pag,. 175

Bibliografia

Aulagnier P., (2002), L’apprendista storico e il maestro stregone. Dal discorso identificante al discorso delirante, La Biblioteca, Roma-Bari

AA.VV., (1975), Le machine celibi, Alfieri, Venezia

Fachinelli E. (1989), La mente estatica, Adelphi, Milano

Green A. (1975), La follia privata, Cortina, Milano

Kahn L. (2012), « Présentation du dossier sur l’histoire de la formation et de l’enseignement », in Annuel de l’APF, 2012, Puf, Paris

Pontalis J. B. (2012) Le laboratoire central, Editions de l’Olivier, Paris

Winnicott DW. (1971) Gioco e Realtà, Armando Armando, Roma, 1974

Vedi anche: