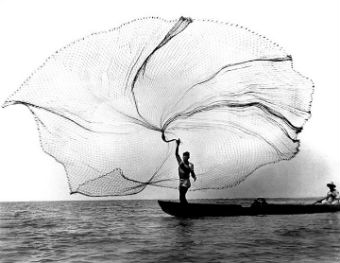

foto-di-henri-cartier-bresson

Che cos’è la resilienza?

Ovvero come la ricerca neuroscientifica si giovi di una visione complessa della mente umana.

Di Anatolia Salone

Commento all’articolo

What is resilience: an affiliative neuroscience approach.

di Ruth Feldman, World Psychiatry, vol. 19, number 2, June 2020, p. 132-150.

Negli ultimi mesi è stato molto ampio lo spazio che la maggior parte degli organi di comunicazione scientifica ha dedicato alle possibili ripercussioni sulla salute psichica collettiva della pandemia in corso. Si è molto parlato di paura, stress, cambiamento, abbandono, ma forse è un segnale incoraggiante che si senta sempre più parlare anche di Resilienza. Segnalo a riguardo l’uscita a luglio del numero della rivista Psiche, dal lungimirante titolo (pensato in epoca pre-pandemia) di “Vulnerabilità/Resilienza”.

Ma che cos’è la Resilienza, termine spesso abusato ed entrato anche nel gergo comune ad indicare spesso la forza, la resistenza, la spinta ad andare avanti. Se si ripone la speranza di avere risposte dalla ricerca scientifica si rimane purtroppo delusi; se infatti si inserisce il termine resilienza come parola chiave in un motore di ricerca tecnico, ci si imbatte in una babele di prospettive teoriche e conseguenti risultati empirici.

Fa quindi molto piacere, nell’ambito di un non sanato dibattito in ambito neuroscientifico tra un riduzionismo implicito nel metodo stesso e la necessità di una concezione complessa della mente umana, la pubblicazione dell’articolo di Ruth Feldman sulla Resilienza, pubblicato sul numero di giugno 2020 della prestigiosa rivista World Psychiatry. Il primo motivo di piacere risiede nel fatto che l’organo ufficiale della World Psichiatry Association, soprattutto grazie alla direzione illuminata del prof. Mario Maj e arrivato ad un Impact Factor di 34, che lo rende la più importante rivista in ambito psichiatrico e che significa enorme visibilità ed influenza scientifica, ha nel tempo dato sempre più spazio ad articoli che si allontanano dall’approccio biologico puro, recuperando in parte un sapere psicopatologico e anche psicoanalitico per decenni quasi completamente scomparso dalle pubblicazioni scientifiche del settore. Fa ancor più piacere che lo spazio dato al concetto di Resilienza venga affidato a Ruth Feldman, ricercatrice presso l’ Interdisciplinary Center di Herzliya, in Israele, e presso lo Yale Child Study Center, dell’Università di Yale. L’autrice si è sempre occupata di un approccio integrato tra prospettive neuroscientifiche, filosofiche, cliniche per lo studio dello sviluppo umano, avendo sempre a mente il ricco repertorio di conoscenze psicopatologiche e psicoanalitiche. Nel presente articolo ripropone con forza l’importanza delle relazioni precoci nello sviluppo psicobiologico dell’essere umano, criticando ed opponendosi saldamente ad un metodo di ricerca che, basandosi su visioni parcellari e riduttive della mente umana, non solo conduce a conoscenze parziali, ma rischia di sovvertire i risultati ottenuti, condizionando gli approcci terapeutici.

Secondo l’autrice, la resilienza è probabilmente il fine ultimo della maturità umana e rappresenta il più importante obiettivo della scienza della prevenzione. Le persone che sono in grado di affrontare le difficoltà della vita con coraggio e perseveranza e di mantenere prospettive positive in condizioni difficili- afferma- godono di legami più intimi e di una più ampia cerchia di relazioni sociali, oltre ad essere maggiormente in grado di esprimere empatia e compassione per gli altri. Definire il segno distintivo di questo aspetto umano è stato il principale obiettivo di molti clinici e teorici, a partire da Freud, ed è pertanto sorprendente che, nonostante decenni di ricerca, non sia stata ancora formulata una prospettiva scientifica globale sulla resilienza.

Le attuali ricerche empiriche sulla resilienza si concentrano in genere sulla neurobiologia della regolazione dello stress e della paura o, in alternativa, su evidenze clinico/epidemiologiche conseguenti al trauma (inutile sottolineare come il concetto di Trauma non contempli affatto il trauma relazionale noto a noi analisti). In entrambe le prospettive di ricerca, la resilienza è concettualizzata come “assenza di sintomi” o “mantenimento della salute mentale” a seguito di avversità o traumi. Sulla base di recenti confronti interdisciplinari, vista l’enfasi posta all’enorme peso economico e sociale delle patologie stress-correlate, mettendo nettamente da parte la prospettiva psicopatologica, si è convenuto che la resilienza possa essere definita solo ex post facto, cioè dopo che un trauma si sia verificato ed alcuni individui, rispetto ad altri, non abbiano sviluppato sintomi. Tuttavia, tale posizione appare da subito problematica anche da un punto di vista scientifico, in quanto senza una chiara definizione di un costrutto psicopatologico è impossibile che le ricerche empiriche possano portare ad evidenze chiare, cui conseguano altrettanto chiare linee guida di intervento. L’autrice cita d’altro canto l’importanza dei contributi di alcuni psicoanalisti post freudiani, quali Sullivan, Fromm e Erickson, nel mettere in evidenza gli aspetti funzionali, evolutivi, relazionali e sociali del sé, non considerando dunque la resilienza per se, ma in funzione delle esperienze e della crescita personali, con il limite tuttavia da parte degli stessi di non aver integrato le evidenze neurobiologiche o addiruttura di averne negato la rilevanza. Nel tempo, dunque, non è stato concepito un modello esplicativo della resilienza specifica dell’essere umano che contemplasse da una parte l’importanza della realtà soggettiva e delle funzioni umane superiori e dall’altra le evidenze neuroevolutive e neuroscientifiche. Contribuiscono a tale lacuna concettuale il fatto che le ricerche neurobiologiche sui disturbi psichici hanno focalizzato l’interesse sulla complessa neurobiologia della paura (i processi neurali, endocrini, genetici e molecolari che sostengono la risposta alla paura e permettono una modulazione dello stress), appoggiandosi a paradigmi trans-specie, in particolare il condizionamento alla paura, portando così ad una visione riduzionistica della resilienza esclusivamente in termini di “risposta alla paura”. Altra grande assente dalle ricerche sulla resilienza è l’attenzione data ai processi di sviluppo psichico, nonostante i modelli tengano conto (solo in teoria!) che il Sé è intrinsecamente dinamico ed evolutivo. Gli individui resilienti, in sintesi, non sono solo nati tali, ma lo sono diventati in funzione di come sono stati cresciuti dall’ambiente. Sarebbe inoltre molto importante studiare la resilienza attraverso la valutazione nel tempo, tramite studi longitudinali dall’infanzia all’età adulta, di marcatori biologici, comportamentali e sociali specifici per età che conducano un soggetto verso una via più resiliente, studi che in genere è molto difficile e poco “conveniente” sul piano accademico mettere in atto (in quanto non conducono rapidamente alla pubblicazione dei risultati) e che però Ruth Feldman ed il suo gruppo di ricerca hanno coraggiosamente promosso.

A partenza dunque dall’evidenza di inadeguati e parziali modelli teorici di resilienza attualmente alla base delle ricerche scientifiche sull’argomento, l’autrice propone un modello complesso, non costruito né sulla neurobiologia della paura né sul perseguimento della felicità, che invece si basi sulla neurobiologia dell’affiliazione e offra una concettualizzazione bio-comportamentale evolutivamente basata e che tenga conto dello sviluppo psichico. Tale modello parte dall’evidenza ineludibile che l’uomo, in quanto mammifero, ha un sistema nervoso che matura nel contesto di accudimento madre-bambino e sostiene che la maturazione di tutti i processi neurobiologici che favoriscono la resilienza sono incorporati nelle disposizioni fornite dal corpo della madre e dalla cura tipica delle specie. Inoltre il modello mette al centro di ogni tentativo di comprensione della resilienza la dipendenza iniziale del bambino dai suoi genitori e l’immenso impatto che tale dipendenza ha su struttura e funzioni cerebrali. Viene sostenuto con forza che la sintonizzazione del cervello del bambino con la vita all’interno della nicchia ecologica in cui si trova e le difficoltà che incontra rappresentano la vera essenza della resilienza, mentre i processi che sostengono tale sintonizzazione definiscono “cos’è la resilienza”, e questo dovrebbe diventare il punto centrale su cui concentrarsi nella teoria e nella ricerca.

Nei paragrafi successivi l’autrice passa in rassegna le tre componenti centrali della neurobiologia dell’affiliazione: il sistema dell’ossitocina, il cervello affiliativo e la sincronia biocomportamentale.

Riguardo l’importanza del sistema dell’ossitocina, viene fatta un’accuratissima rassegna delle concettualizzazioni e relativi studi scientifici che hanno portato all’evidenza di una fondamentale funzione dell’ossitocina nei meccanismi di resilienza per affiliazione, in cui è attraverso le relazioni sociali, nell’ambito di processi che spaziano dalla singola cellula alle comunità culturali umane, che si può raggiungere la resistenza, la plasticità e la tolleranza rispetto a disagi derivanti dall’interazione con l’ambiente stesso. Nel complesso, il ruolo dell’ossitocina nella resilienza è associato al suo coinvolgimento nella plasticità neurale, nella socialità e nell’immunità, con evidenze neuroscientifiche comprovate in tal senso e puntualmente riportate nell’articolo.

Il cosiddetto “cervello affiliativo” indica invece le strutture complesse che nella loro interconnessione permettono all’uomo di costruire e mantenere relazioni affettive. Ben studiato in diverse specie animali, nell’uomo comprende anche network cerebrali superiori che permettono l’integrazione della spinta motivazionale non conscia con gli aspetti cognitivi della genitorialità umana. E’ considerato il sistema cerebrale che supporta l’affiliazione umana con amanti, amici stretti e relazioni in generale e che è modellato nel cervello del bambino attraverso disposizioni materne durante i primi periodi sensibili, argomento su cui l’autrice ha peraltro scritto molto. Modulato dall’azione dell’ossitocina (che promuove la motivazione e riduce l’evitamento sociale) e da altri neurotrasmettitori quali dopamina e GABA, comprende network sottocorticali e corticali coinvolti nell’empatia, la simulazione, la mentalizzazione, la regolazione delle emozioni e, complessivamente, l’attaccamento. Il cervello dei genitori modella dunque la modalità sociale del bambino ed è dimostrato predire la regolazione delle emozioni, la risposta allo stress e la formazione di sintomi almeno nei primi sette anni di vita e, nel lungo termine, le modalità affiliative nell’adolescenza. Inoltre è interessante sottolineare come lo stesso network associativo è coinvolto nell’attribuzione di significato amorevole a concetti astratti, come la terra madre o Dio, oltre a promuovere l’estensione dell’affiliazione ad animali, fiori e piante.

Per quanto riguarda infine la “Sincronia bio-comportamentale”, meccanismo centrale nella socialità umana e nell’affiliazione, essa è definita come “il coordinamento di segnali biologici e comportamentali tra due persone durante momenti di contatto sociale” e descrive il modo in cui il cervello maturo del genitore regola il cervello immaturo del bambino e lo sintonizza alla vita sociale. Rappresenta una base di raccordo tra biologico, sociale e mentale, la fusione di un sé autonomo con altri sé autonomi e l’integrazione di momenti di incontro interpersonale con momenti di discrepanza, stati di solitudine, riparazione, il tutto in forma di dialogo costruttivo. Molti studi mostrano l’importanza del coordinamento non verbale tra adulto e bambino in momenti di socializzazione particolari, per la maturazione di una coordinazione biologica; ad esempio solo in questi momenti la sincronia del ritmo cardiaco tra madre e bambino permette il rilascio di ossitocina e la sincronia tra ritmi cerebrali. Una buona sincronia è alla base di una buona risposta allo stress, migliori funzioni immunitarie e maggiore aritmia del seno respiratorio, mettendo in luce quanto complessivamente il meccanismo che coordina i comportamenti sociali è implicato anche nella riduzione dello stress e nell’aumento della resilienza. Il legame tra sincronia biologica e comportamentale inizia in utero, incorporando i ritmi biologici del feto in un dialogo sociale che trasforma il biologico in relazionale e l’intra-individuale in interpersonale.

Sulla base dei tre parametri neuroscientifici affiliativi appena analizzati, l’autrice propone un modello che definisce cosa davvero è la resilienza e che può essere riassunto attraverso i seguenti principi:

- La resilienza implica la plasticità, quindi meccanismi che promuovono un flessibile adattamento a condizioni variabili, un uso intraprendente delle disposizioni contestuali al servizio della crescita personale, la capacità di perseverare verso obiettivi a lungo termine temperati dalla possibilità di modificare e ricalibrare.

- La resilienza è integrativa e regolatoria: la regolamentazione promuove l’integrazione flessibile dei componenti del sistema in un insieme funzionale, che modella il sé, l’individualità, l’agentività e il benessere, attraverso la formazione di nuove configurazioni, specifiche per persona, per diade e per cultura. Molte ricerche sullo sviluppo hanno posto al centro dell’indagine il costrutto della “regolamentazione”, considerandolo il fattore più importante per comprendere le alterazioni dello sviluppo.

- La resilienza è “time-based”: la temporalità è centrale non solo nell’evoluzione (filogenesi) e nel percorso dall’infanzia alla vita adulta (ontogenesi), ma anche nelle esperienze sociali concrete. I momenti di socializzazione si svolgono sempre quando due o più partecipanti creano una nuova “danza” di momenti abbinati e non abbinati che coordinano comportamento, fisiologia e stati mentali. La tempestività di questi incontri consente la formazione di nuove configurazioni da unità pre-esistenti.

- La resilienza è sociale: la socialità è alla base della sopravvivenza e dell’adattamento, e le specie che sanno utilizzare meglio i meccanismi sociali di azione coordinata presentano un significativo vantaggio al fine della sopravvivenza. Questo è elegantemente descritto dall’entomologo Wilson nel suo lavoro dal titolo “La conquista sociale della terra”, dove sostiene che gli umani hanno raggiunto la supremazia tra i vertebrati e le formiche tra gli invertebrati, in termini di dimensioni della popolazione, di diffusione sulla terra e di durata, a causa della loro eusocialità (iper-socialità), che implica la capacità di azione collaborativa tra i membri del gruppo e l’organizzazione sociale di generazione in generazione. E’ tuttavia una capacità esclusivamente umana la sincronia bio-comportamentale, grazie alla quale due individui influenzano la reciproca fisiologia anche in assenza di contatto fisico, attraverso ad esempio la coordinazione di segnali facciali socio-affettivi.

- La resilienza implica il significato: se le altre caratteristiche sono in parte condivise con altre specie, è esclusivamente umana la necessità di attribuire una senso all’esperienza traumatica. E’ anche a tale fine che spesso vengono utilizzati miti collettivi religiosi o culturali, con cui costruire un significato personale e questo implica il rafforzamento di legami affiliativi che vanno al di là dell’individualità. Anche questo fattore risiede sui due sistemi neurobiologici dell’affiliazione.

Riprendendo il concetto di Sincronia, Ruth Feldman passa a delineare alcuni concetti cardine alla base delle sue ricerche, mutuati soprattutto dalla teoria psicoanalitica. Se, infatti, la sincronia non matura solo attraverso l’evoluzione della specie, ma anche nell’ambito dello sviluppo individuale nel corso della vita, essa allora prende corpo innanzitutto nella relazione madre-bambino, per poi espandersi in ulteriori legami sociali, con il padre (la cui funzione viene molto indagata dall’autrice), gli amici, i mentori, gli amanti, ma anche nel senso di sincronizzazione con la natura, l’arte e con esperienze sacre. Feldman mette in correlazione le evidenze scientifiche che supportano tale concezione della sincronia con le teorizzazioni di Winnicott enunciate in “Gioco e realtà” sulla “non-impinging presence” della madre come base per la formazione del simbolo, il gioco, la creatività e l’esperienza spirituale. La sincronia aumenta in termini di complessità, diversità di repertorio, livello simbolico e grado di mutualità dall’infanzia all’adolescenza, sintonizzando il cervello sociale dipendente dall’esperienza con la comprensione della mente altrui. La sincronia madre-bambino trae origine dal riconoscimento della madre dei primi ritmi biologici nel confronti del feto, per poi arricchirsi di esperienze più complesse, ma ugualmente basilari e non verbali, dall’infanzia in poi. E’ interessante la dimostrazione che i pattern ritmici non verbali e le fluttuazioni della loro intensità si mantengano uguali nell’interazione madre bambino almeno fino ai 25 anni di vita. Questa costanza e regolarità è uno degli elementi cardine della resilienza, ma altrettanto importanti risultano essere i momenti di rottura e riparazione all’interno di una micro-struttura sincrona come evidenziato da Tronick. L’apporto di alcuni concetti psicoanalitici sullo sviluppo che enfatizzano questi cicli “match-mismatch” per insegnare al bambino a tollerare i momenti di non sintonizzazione vengono ritenuti centrali nelle ricerche sulla sincronia e, di conseguenza, nella resilienza. Ulteriore fattore promuovente la resilienza attraverso la sincronia è lo sviluppo della capacità predittiva, secondo la teoria del “Predictive Coding” di Friston. Nell’articolo seguono descrizioni accurate delle diverse caratteristiche della sincronia dall’infanzia alla vita adulta, a partire dall’importanza del comportamento materno nel post-partum, per arrivare all’espressione di sentimenti empatici, di mutualità, intimità e “perspective-taking”.

Avendo quindi a mente le condizioni basilari ed i passaggi cruciali durante lo sviluppo per acquisire e mantenere aspetti di resilienza, l’autrice passa a delineare gli studi effettuati dal suo gruppo di ricerca nell’individuare e definire tre note condizioni di rischio per il bambino: la depressione post-partum materna, gli eventi stressanti e traumatici precoci e la prematurità.

Nelle tre coorti di studi, tutti longitudinali, cioè con valutazione degli stessi parametri nel lungo termine, considerando lo sviluppo dalla nascita, all’infanzia, all’adolescenza fino alla prima età adulta, vengono presi in considerazione tre alterazioni del legame tra madre e bambino, che possono avere origine nella madre, nel bambino o nell’ambiente esterno.

L’evidenza del maggior rischio da parte dei figli di madri che hanno sviluppato una depressione post-partum è stata meglio chiarita attraverso paradigmi sperimentali che hanno dimostrato una correlazione tra ridotta sincronia materna e vulnerabilità del bambino durante la crescita, bilanciata tuttavia dalla eventuale funzione sincronizzante del padre. La maggiore resilienza in alcuni figli di madri depresse viene correlata a diverse componenti neurobiologiche del sistema dell’affiliazione, che si conferma dunque un marker di resilienza.

Nell’ambito di studi su bambini nati in contesti di guerra ed esposti precocemente a stress derivante da attacchi missilistici, è stato valutato l’impatto su alcuni aspetti del funzionamento cerebrale (Default mode Network e sistemi neurali che sottendono il Self e le memorie autobiografiche) nella diade madre-bambino e l’evidenza in entrambi di una maggiore alterazione a carico non tanto della potenza, ma della connettività di tali network cerebrali ha fornito ulteriore dimostrazione del fondamentale ruolo della plasticità nella resilienza.

Infine, nell’ambito di un progetto di ricerca denominato “Kangaroo care” sono stati testati per la prima volta gli effetti della separazione dalla madre di bambini nati pretermine e del ruolo del contatto fisico nella maturazione di funzioni fondamentali nello sviluppo del bambino. La diade madre-bambino è stata valutata nel corso dei primi 10 anni di vita del bambino ed è stato messo in evidenza che il contatto tattile per almeno un ora al giorno per almeno 14 giorni consecutivi mentre il bambino è in incubatrice promuove il funzionamento autonomico, il ritmo sonno-veglia, l’orientamento ed il processamento di informazioni nel bambino, tanto quanto una maggiore capacità di sincronizzazione nella madre, con conseguente aumento della resilienza, valutata tramite parametri complessi neurofisiologici, comportamentali, relazionali e cognitivi e riconducibili complessivamente allo sviluppo di una migliore sincronia, secondo i parametri precedentemente delineati. La “kangaroo care” ed il conseguente aumento di sincronia promuovono un percorso attraverso cui le esperienze precoci di attaccamento modellano e rendono flessibile e adattabile la risposta neurale agli stati affettivi altrui.

In conclusione, laddove negli ultimi decenni è stato concepito un modello filosofico e scientifico di resilienza che si basa su un approccio molto concreto e comportamentista della cognizione e dell’azione, con una distinzione sfocata ma presente tra mente e cervello, il modello che Ruth Feldman propone considera invece i sistemi che sostengono la nostra capacità di formare legami affiliativi, far parte dei gruppi sociali, usare le relazioni affettive per modulare lo stress i fattori fondamentali della capacità umana di resistere, o addirittura accrescersi nello sviluppo, di fronte al trauma.