ANISH KAPOOR, 1998

Abstract: Attraversando l’opera freudiana in più direzioni, una rivisitazione del concetto di inconscio.

Keywords: Inconscio; Freud; Rappresentazioni; Metapsicologia

Patrizio Campanile

L’inconscio freudiano

Il termine inconscio designa una realtà pensata come articolata. La sua complessità è ben rappresentata dall’essere il termine utilizzato in psicoanalisi sia come aggettivo, e quindi intendendo una qualità dello psichico e dell’esperienza, sia come sostantivo, e quindi per definire una sua, dello psichico, possibile articolazione. Per rappresentare tale complessità Freud si è servito di una costruzione teorica: la ‘finzione’ di un apparato psichico. Ha quindi proposto la metapsicologia: insieme di postulati, assiomi e teorie utilizzabili per sviluppare un punto di vista che egli stesso ha precisato fin da L’Interpretazione dei sogni (1899): “l’inconscio è lo psichico reale nel vero senso della parola, altrettanto sconosciuto, per sua intima natura, della realtà del mondo esterno” (557).

Infatti, l’inconscio si è presentato a Freud come ipotesi necessaria (un’inferenza) per spiegare fenomeni clinici da lui osservati (e per ciò stesso dimostrata); l’ha basata sulla “dottrina della rimozione” (1922, 477), ma fin da subito egli ha messo anche in evidenzia la sua realtà introducendo un riferimento specifico alla realtà materiale, e cioè al corpo.

Beninteso, “la realtà psichica è una forma di esistenza che non dev’essere confusa con la realtà materiale” (ibid., 564 – “fattuale”, diceva Freud in un’edizione precedente), ma nel loro intreccio stanno tanto la complessità della nozione di inconscio quanto le prospettive di ricerca ancora aperte o da aprire in questo campo.

E’ bene precisare che intento di questa nota è di mettere in evidenza, proprio per quanto appena detto, una complessità non riducibile a frettolose semplificazioni e non componibile in una teoria rigida ed esaustiva. E’ bene pertanto ricordare quanto Freud precisava nello scritto del 1915, L’inconscio: “E’ chiaro che la questione se gli irrefutabili stati latenti della vita psichica debbano essere concepiti come stati psichici inconsci o come stati fisici rischia di risolversi in una contesa verbale” (51). Ciò che lui propone è di affrontare nel suo insieme la complessità proponendo, ripeto, una teoria che cerchi di rappresentarla.

Freud ha inaugurato infatti un campo di ricerca di grande rilievo teorico-clinico la cui complessità sarà sempre più evidente nello svolgersi della sua opera e, particolarmente, nelle sue formulazioni finali. Da questo vertice, e quindi non facendo una ricostruzione della sua evoluzione storica, partirò per una rivisitazione della nozione di inconscio, proponendomi di integrare le formulazioni che le precedono in quelle successive e che definiscono l’orizzonte da cui guardare le precedenti: una struttura in cui inserirle salvaguardando la coerenza della costruzione.

Leggiamo nel Compendio di psicoanalisi (1938, 585), scritto pubblicato postumo il cui “intento […] è di radunare i capisaldi [teoremi, nella traduzione di F. Riolo] della psicoanalisi esponendoli, per così dire dogmaticamente, nella forma più concisa possibile e con il massimo rigore terminologico” (1938, 571): “i processi presunti concomitanti di natura somatica costituiscono il vero e proprio psichico, che in virtù di ciò inizialmente prescinde dalla qualità della coscienza”. “La qualità dell’esser cosciente può in seguito aggiungersi, come pure può mancare del tutto” (1924, 99). Siccome ciò che sta in mezzo tra “il cervello (o sistema nervoso)” e “i nostri atti di coscienza” “ci è sconosciuto, e non c’è una relazione diretta tra i due estremi del nostro sapere” (ibid 572) “noi assumiamo che la vita psichica sia funzione di un apparato al quale ascriviamo un’estensione spaziale e una struttura composta di più parti” (ibid., 572). Dal corpo avanzano tensioni e pretese. In esso si muovono le forze che le determinano. Il corpo è quindi il luogo in cui avvengono processi che possono o meno giungere alla coscienza, ma che in esso lasciano comunque una traccia. In esso risiedono quindi innanzitutto le tracce delle influenze filogenetiche (ibid., 627) e “tutto ciò che è ereditato, presente fin dalla nascita, costituzionalmente fissato” (ibid., 572). Tutto ciò è, all’origine e talvolta resta unicamente, inconscio. A rappresentare questa “provincia” dello psichico, Freud nella seconda topica designa l’Es: costrutto che, laddove quello di pulsione sta a “rappresenta[re] le richieste avanzate dal corpo alla vita psichica” (1938,624), mira a raffigurare l’intreccio psicosomatico ed è all’origine di ogni processo psichico. In questo caso un luogo, nell’altro, quello della pulsione, una forma di energia (“esse rappresentano le richieste avanzate dal corpo alla vita psichica” – 1938, 575).

Alle sollecitazioni che partendo dall’interno possono diventare coscienti si aggiungono gli stimoli che provengono dalle percezioni, “esperienze o impressioni” (Eindrücke, cfr. 1934-38, 397), che provengono dalla realtà esterna. Essi, che pur lasciano comunque tracce (Spuren, non Vorstellungen, cioè rappresentazioni), diventano coscienti se hanno caratteristiche (quantitative e qualitative) sufficienti a richiamare l’attenzione e non tali da richiedere un immediato controinvestimento che ostacola il tragitto verso la coscienza; l’impiego cioè di controcariche essendo gli stimoli portatori di una loro carica, cioè di una richiesta di attenzione. Di norma rimane comunque una traccia che potrà, se si creano le condizioni, entrare nei flussi associativi. Le tracce, infatti, in tal caso permangono in forma non legata e sono quindi disponibili a cercare continuamente vie per raggiungere la coscienza (essendo lo psichico originario inconscio, non può esservi fatto cosciente senza un precedente stato inconscio). Qualora però l’apparato psichico e segnatamente l’Io siano esposti ad un eccesso pericoloso di stimolazioni o pretese, per opporsi l’Io può attivare un meccanismo di potenza estrema: l’Io di fronte a “certe nuove impressioni che avrebbe potuto accogliere, si è comportato in modo tale che queste, essendo state respinte [G.W. 85: zurückgewiesen; S.E., 162: rejected], hanno potuto lasciare una traccia soltanto nell’Es” (1938, 590). E’ l’Io, beninteso, che ‘si comporta’ come se niente fosse mai pervenuto (ma solo ‘come se’ ed è per questo che nel corso di un trattamento analitico possono emergere anche elementi che concorrono al recupero di quanto poteva restare per sempre lontano dalla coscienza), tant’è che resta efficace.

Sono mattoni della teoria che concorrono in modo sostanziale a edificare una teoria freudiana della memoria e dell’oblio.

Inconsci sono pure i meccanismi di base del funzionamento dell’Io e tra questi i meccanismi di difesa. Infatti: “Anche una porzione dell’Io, una porzione Dio sa quanto importante dell’Io, può essere, e anzi indubitabilmente è inc. E questo Inc dell’Io non è latente nel senso del Prec, giacché se così fosse non dovrebbe poter diventare attivo senza farsi c, né il suo farsi cosciente dovrebbe dar luogo a difficoltà così grandi” (Freud, 1923, 480-1).

L’insieme di tutti questi elementi configura l’inconscio non rimosso.

Le tracce, provenienti da diversa fonte sensoriale (estero e propriocettiva), concorrono alla costituzione di rappresentazioni di cosa (Sachvorstellungen): nozione teorica introdotta da Freud per dare ragione dell’esistenza di una forma della rappresentazione quando, in assenza di una connessione col linguaggio, essa non può entrare ancora nel circuito preconscio-coscienza. Tale connessione istituisce le rappresentazioni di parola (Wortvorstellungen). Esse, che sono suscettibili di divenire coscienti (con l’apporto energetico derivante proprio dall’entrare nel circuito delle rappresentazioni di parola), vengono a costituire il preconscio: “Tutto ciò che è inconscio e può modificare facilmente il proprio stato da inconscio a conscio è preferibile descriverlo come ‘capace di diventare cosciente’, o preconscio” (1938,586). Ai processi psichici, infatti, Freud attribuisce “tre qualità: essi sono consci, preconsci, o inconsci” (1938, 587). I processi preconsci (il sistema Prec, nella terminologia della prima topica basata sulla distinzione di tre sistemi, Inc, Prec e C) hanno l’importante compito di “rendere possibile la comunicazione tra i diversi contenuti delle rappresentazioni in modo che possano influenzarsi a vicenda” (1915, 72). E’ un’annotazione, questa, di rilievo per la teoria del metodo psicoanalitico: “le rappresentazioni sono investimenti – sostanzialmente di tracce mnestiche -, mentre gli affetti e i sentimenti corrispondono a processi di scarica, le cui manifestazioni ultime vengono percepite come sensazioni” (ibid., 61). Sono i materiali cui attinge il metodo.

Basata sulla differenziazione dei sistemi, Inc, Prec e C, è la distinzione dei processi primario e secondario: il primo è caratteristico dell’Inc, laddove gli altri di norma sono retti dal secondo. E’ una differenziazione funzionale cui giova fare ricorso anche all’interno della seconda topica, ma – come vedremo a breve – intrecciare quanto è stato sviluppato all’interno di ciascuna, per quanto utile e talvolta indispensabile, non è esente da difficoltà. Prima di arrivare a queste, va aggiunto che il passaggio che avviene tra processi inconsci, preconsci e consci è subordinato alla spinta delle pulsioni e regolato da necessità di difesa da esse (o per la loro natura o per la loro intensità) e/o dalla realtà esterna. E questo avviene secondo modalità specifiche del funzionamento del pensiero inconscio (“assenza di reciproca contraddizione, processo primario – mobilità degli investimenti – atemporalità e sostituzione della realtà esterna con la realtà psichica” – 1915, 71) e poi del preconscio e del conscio.

Parlare di pulsioni e di difese introduce la seconda topica (teoria strutturale) e richiede di articolare con essa ciò che è stato sviluppato nell’ambito della prima.

Innanzitutto: “L’interno dell’Io ha la qualità del preconscio […] Grandi parti dell’Io, e particolarmente del Super-io […] rimangono in senso fenomenico inconsce […] L’inconscio è l’unica ed esclusiva qualità che domina nell’Es” (1938, 589).

Di questo ‘interno dell’Io’ fanno certamente parte le difese. Esse impediscono tanto ai derivati pulsionali (le pulsioni non hanno infatti una via d’accesso diretta alla coscienza, ma possono raggiungerla unicamente attraverso ‘derivati’), quanto alle rappresentazioni fonte d’angoscia ed alle tracce percettive ad esse connesse di raggiungere la coscienza. Tutto ciò che è respinto ed a cui è impedito l’accesso alla coscienza viene a far parte del rimosso. “Tutto ciò che è rimosso è destinato a restare inconscio; tuttavia […] [come abbiamo visto più sopra in questa nota] il rimosso non esaurisce tutta intera la sfera dell’inconscio. L’inconscio ha un’estensione più ampia; il rimosso è una parte dell’inconscio” (1915, 49).

E’ bene precisare che, quando Freud parla in termini generali di rimosso, non si riferisce unicamente all’esito dell’azione del meccanismo difensivo della rimozione. Insisto su questa osservazione giacché anche al termine del brano sopra citato relativo al respingimento di impressioni Freud, dopo aver enumerato varie componenti dell’Es fa riferimento, parte per il tutto – almeno a mio parere – al rimosso nel momento in cui distingue solo due “due categorie di contenuti” dell’Es: “ciò che è innato fin dalle origini e ciò che è acquisito nel corso dell’evoluzione dell’Io” – 1938, 590).

Alla rimozione, ma forse al rimosso come ora definito va ricondotta l’origine dell’inconscio dinamico.

Freud, a proposito dell’uso in senso stretto della nozione di rimozione, scrive nel 1929: “In rapporto con le discussioni sul problema dell’angoscia ho ripreso un concetto – o più modestamente, un termine – del quale mi ero servito esclusivamente trent’anni fa, all’inizio dei miei studi, e che poi avevo lasciato cadere. Intendo il termine “processo di difesa” [nota: vedi il mio scritto Le neuropsicosi di difesa (1894)]. Lo sostituii in seguito col termine ‘rimozione’, ma il rapporto tra i due rimase indeterminato. Adesso sono del parere che ritornare al vecchio concetto di difesa presenti un sicuro vantaggio a patto che si stabilisca che esso dev’essere la designazione generale per tutte le tecniche di cui l’Io si avvale nei suoi conflitti che possono eventualmente sfociare nella nevrosi; mentre ‘rimozione’ rimane il nome di uno speciale fra questi metodi di difesa, che abbiamo conosciuto in un primo tempo meglio degli altri in conseguenza della direzione presa dalle nostre ricerche” (308).

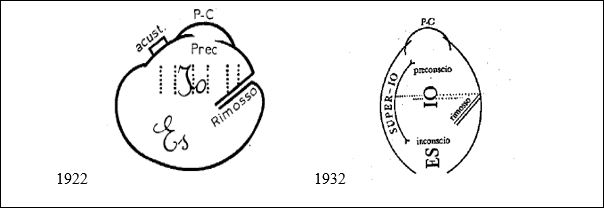

Introdurre questa precisazione (ipotesi?) è utile, forse necessario, per intrecciare prima e seconda topica e distinguere, nei limiti di una prospettiva che sa di dover restare, come ricorderò a breve, imprecisa. Dove sta il rimosso, e cioè l’inconscio dinamico, nella rappresentazione dell’apparato psichico secondo la seconda topica? Lo spiega Freud illustrando la rappresentazione grafica che inserisce ne L’Io e l’Es (1922,486-8): “Un individuo è dunque per noi un Es psichico, ignoto e

inconscio, sul quale poggia nello strato superiore l’Io, sviluppatosi dal sistema P [percezione, il sistema percezione-coscienza] come da un nucleo. Sforzandoci di fornire una rappresentazione grafica, aggiungeremo che l’Io non avviluppa interamente l’Es, ma solo qual tanto che basta a far sì che il sistema P formi la sua superficie [dell’Io] […] L’Io non è nettamente separato dall’Es, ma sconfina verso il basso fino a confluire con esso. Ma anche il rimosso confluisce con l’Es, di cui non è altro che una parte. Il rimosso è separato nettamente soltanto dall’Io, mediante le resistenze della rimozione, può tuttavia comunicare con l’Io attraverso l’Es. […] E’ facile rendersi conto che l’Io è quella parte dell’Es che ha subíto una modificazione per la diretta azione del mondo esterno grazie all’intervento del [sistema] P-C”. Il rimosso (l’inconscio dinamico) va dunque collocato e pensato al confine di due regioni del nostro essere che sfumano una nell’altra.

Per essere chiari, o meglio per tollerare la difficoltà dovuta al doversi rappresentare processi che talora vanno pensati più dal lato di ciò che usualmente chiamiamo psichico e talvolta più da quello che chiamiamo somatico, Freud richiama ad un’accortezza: “In questa suddivisione della personalità in Io, Super-io ed Es, non dovete certo pensare a confini netti, come quelli tracciati artificialmente dalla geografia politica. I contorni lineari, come quelli del nostro disegno o della pittura primitiva, non sono in grado di rendere la natura dello psichico; servirebbero piuttosto aree cromatiche sfumanti l’una nell’altra, come si trovano nella pittura moderna. Dopo aver distinto, dobbiamo lasciar confluire di nuovo assieme quanto è stato separato. Non siate troppo severi nel giudicare un primo tentativo di dare una raffigurazione visiva a qualcosa di così difficile da afferrare com’è lo psichico” (1932, 190). Freud sa che ciò si presta a critiche che però previene in questo modo: “Mi è toccato sentir dire con disprezzo che non si può aver fiducia in una scienza i cui concetti fondamentali sono tanto indeterminati come i concetti psicoanalitici di libido e pulsione. Quest’accusa, però, si fonda su un completo fraintendimento dei fatti. Concetti fondamentali chiari e definizioni rigorosamente delimitate sono possibili soltanto nelle scienze dello spirito, qualora esse intendano rinserrare un ambito complesso di fenomeni in un sistema razionale. Nelle scienze della natura, alle quali la psicologia appartiene, tale chiarezza dei concetti fondamentali è superflua e perfino impossibile” (125).

Mi sono dilungato su questa riflessione nel tentativo di spiegare, in una visione monista, come è quella di Freud, le trasformazioni che possono interessare processi che si originano in un settore (ad esempio negli strati superiori dell’apparato e quindi dell’Io o del Super-io oppure, all’opposto, in quelli che riteniamo unicamente somatici) e che esitano e producono conseguenze in tutto l’apparato. Che si svolgono quindi solo a livello inconscio o anche preconscio e conscio.

Sono passaggi della teoria che concorrono a spiegare dal punto di vista teorico l’efficacia del metodo psicoanalitico.

La citazione poco sopra ripresa dalla Lezione XXXI segue immediatamente lo schizzo ivi proposto per rappresentare l’apparato psichico (vedi sopra).

Lo riporto, per concludere questa nota su Inconscio, giacché alla ‘indeterminatezza’ di poco sopra e ben rappresentata dallo schizzo precedente che è stato utile richiamare perché aiuta ad esplorare, sia sul piano teorico che clinico e forse sperimentale, i processi psicosomatici che avvengono nel corso del processo psicoanalitico e che anzi ne sono alla base, Freud ne aggiunge una seconda, altrettanto euristica: l’uovo (in cui vorrei mettere in evidenza dove è messa la linea punteggiata che divide inconscio e preconscio) è da Freud disegnato aperto nella parte inferiore e cioè dal lato del corpo-materia e forse dell’intera materia. Un dettaglio che, proprio a partire dallo studio della nozione di inconscio, apre, come ho spesso in altre sedi proposto, un orizzonte di ricerca o, per il momento, di speculazione sia teorica che clinica e, forse un domani, sperimentale.

Quello presentato è il terreno di partenza basato sulla lettura di Freud cui si sono aggiunti nel corso degli anni apporti che dobbiamo a vari Autori e che vanno esplorati nella loro specificità e nell’intreccio con quello di partenza.

Un buon punto di partenza, o di ripartenza!

Bibliografia

Freud S. (1894). Le neuropsicosi da difesa. O.S.F., 2.

Freud S. (1899). L’interpretazione dei sogni. O.S.F., 3.

Freud S. (1915). L’inconscio. O.S.F., 8.

Freud S. (1922). L’Io e l’Es. O.S.F., 9.

Freud S. (1923). Nevrosi e psicosi. O.S.F., 9.

Freud S. (1924). Autobiografia. O.S.F., 10.

Freud S. (1929). Il disagio della civiltà. O.S.F., 10.

Freud S. (1932). Introduzione alla psicoanalisi (nuova serie di lezioni). O.S.F., 11.

Freud S. (1934-38). L’uomo Mosè e la religione monoteistica: tre saggi. O.S.F., 11.

Freud S. (1938). Compendio di psicoanalisi. O.S.F., 11.