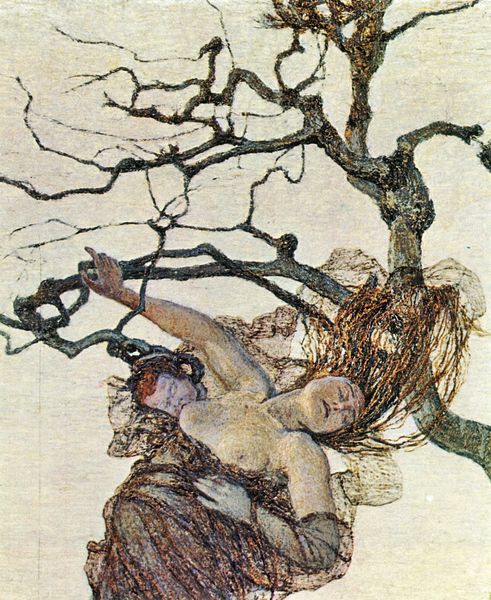

G. SEGANTINI Le cattive madri

Parole chiave: Origini della vita mentale, aspetti percettivo-sensoriali, l’analista diventa un oggetto trasformativo

Abstract

Attraverso le varie generazioni di psicoanalisti, si osserva un progressivo ampliamento dell’interesse per le origini; ciò ha generato un vero e proprio cambiamento di paradigma, collocando la ricerca clinica e concettuale a livelli sempre più precoci dello sviluppo della mente umana; il contributo di Winnicott è stato fondamentale in questo senso . L’autore ritiene perciò che la comprensione dello sviluppo della mente normale e patologica dalle origini, sia fondamentale per ogni analista.

Viene considerata l’interconnessione di contributi di vari autori, in cui è possibile evidenziare la centralità, nello sviluppo mentale precoce, degli aspetti percettivo-sensoriali che sono oggetto dell’indagine psicoanalitica più recente. La vita psichica, nel resoconto teorico-clinico di questi autori, sembra basarsi su una necessità vitale di trasformare le esperienze sensoriali in relazione con gli oggetti primari in esperienze mentali che ne conservino la memoria.

Infine l’autore rileva come la psicoanalisi contemporanea si orienti a considerare utile-tra gli altri- l’approccio che valuta l’analista come potenziale nuovo oggetto trasformativo per il paziente.

Clinica psicoanalitica e sviluppo mentale infantile

La passione per la comprensione delle origini della vita mentale è stata un elemento fondante della nostra disciplina e si è arricchita e sviluppata- da Freud in poi- nel movimento psicoanalitico.

Questa stessa passione ha fatto parte della mia vocazione analitica sin dagli inizi, nonostante non abbia mai lavorato direttamente con bambini.

E’ per questo che sono convinta che l’interesse allo sviluppo della mente infantile sia un fattore essenziale nella clinica psicoanalitica e considero auspicabile la realizzazione della massima integrazione possibile tra analisti di adulti e bambini .

Hanna Segal (1918-2011) sostiene, in vari lavori e interventi, che Freud ha posto le basi e aperto la strada all’indagine del bambino nell’adulto, Melanie Klein si è dedicata a comprendere il neonato nell’adulto e Ester Bick si è dedicata anche alla comprensione di ciò che avviene ancora più precocemente, agli inizi della vita.

Attraverso le varie generazioni di psicoanalisti, su cui ho basato le mie riflessioni cliniche e teoriche, si osserva un progressivo ampliamento dell’interesse per le origini; ciò in alcuni casi ha generato un vero e proprio cambiamento di paradigma (Bordi, 2009) favorendo la ricerca clinica e concettuale orientata a livelli sempre più precoci dello sviluppo della mente umana; il contributo di Winnicott è stato fondamentale in questo senso . Il cambiamento avviene parallelamente anche in altre discipline contigue alla psicoanalisi come l’antropologia, le neuroscienze, la psicologia dello sviluppo. La riflessione e l’esperienza clinica sulle patologie gravi e precoci, dovute a deragliamenti, arresti ed evoluzioni psicopatologiche dello sviluppo mentale, ha ampliato le possibilità terapeutiche e si delinea sempre più come un ambito fecondo per la psicoanalisi.

Si comprende bene l’utilità- per lo sviluppo del nostro pensiero clinico – della baby observation, delle ricerche sull’attaccamento[1] e sull’infanzia che arricchiscono le nostre metafore teorico -cliniche utili alla terapia dei pazienti difficili, spesso precocemente traumatizzati.

Ritengo perciò che la comprensione dello sviluppo della mente normale e patologica, a partire dalle origini, sia fondamentale per ogni analista . Ad esempio l’infant observation permette di osservare e comprendere, nel vivo dell’interazione madre- neonato, il flusso d’ identificazioni proiettive reciproche tra le due menti in relazione.

Una differenza importante tra questa metodica e l’ infant research consiste nel fatto che nel primo caso l’osservazione è meramente clinica , nel secondo caso il metodo è empirico e non c’è- come nelle baby observation- una mente “terza” che osserva e descrive “ come evolve la vita e si costruisce la mente”. La presenza rispettosa dell’osservatore (Busato Barbaglio, 2024) può diventare un oggetto trasformativo importante. La sua funzione consiste nel sostare in un assetto di osservazione e descrizione, facendosi tuttavia impregnare emotivamente ed imparando ad osservare senza interferire. Questo richiama a una terzietà , un “essere insieme in una conversazione a tre” (Tronik, 2008) e valorizza una comunicazione non verbale che assume una valenza terapeutica . L’osservatore diventa un oggetto trasformativo e introduce il cambiamento per il fatto stesso di essere lì a condividere e testimoniare la nascita e le vicissitudini precoci dell’interazione. Testimonianza che è tutt’altro che neutrale perché l’osservatore “partecipa” con la sua gestualità ed espressione emotiva anche se non verbalizza vere e proprie interpretazioni.

A questo proposito penso a quanti concetti ed esperienze psicoanalitiche sono state ispirate implicitamente da questo metodo.

La storia comincia con Ester Bick che parte dalla propria esperienza clinica con bambini affetti da patologie gravi e arricchisce la sua competenza clinica con l’infant observation attuata alla Tavistock Clinic.

Al Congresso IPA di Copenaghen (1967) l’autrice parla per la prima volta dell’esperienza della pelle nelle relazioni oggettuali e mostra che il neonato- avendo perduto il primo contenimento psico-fisico fornito dall’ambiente prenatale- sperimenta una rottura catastrofica con lo sviluppo di angosce di non-integrazione che l’autrice chiamerà “angosce di caduta” accompagnate dalla terribile sensazione di precipitare (avendo smarrito la sensazione di essere tenuto dalla parete uterina). Per questo, subito dopo la nascita, il bebè ha il bisogno imperativo di trovare (o meglio ri-trovare) qualcosa che ha il ruolo di una pelle che contiene le parti disperse della personalità.

Come la Bick anche Tustin (1972) e Meltzer (1975) sono partiti dallo studio di bambini affetti da gravi disturbi dello sviluppo mentale regalandoci resoconti clinici imperdibili. Nei loro contributi è possibile rintracciare la centralità nello sviluppo mentale precoce degli aspetti percettivo-sensoriali che sono oggetto dell’indagine psicoanalitica più recente. La vita psichica, nel resoconto teorico-clinico di questi autori, sembra basarsi su una necessità vitale di trasformare le esperienze sensoriali in relazione con gli oggetti primari in esperienze mentali che ne conservano la memoria.

Le loro osservazioni cliniche insistono infatti sull’importanza di aspetti somato-sensoriali prevalentemente (ma non solo) tattili nella relazione corporea con la madre che possono generare, per eccesso o per difetto, lo sviluppo di psicopatologie precoci.

Non sarebbe possibile esaminare l’enorme contributo di tutti questi autori in dettaglio (Anzieu, Harris, Spitz) ; mi limito a segnalare un’interessante contemporaneità di intuizioni di cui forse erano ignari. Infatti, mentre Tustin concettualizzava le “forme”, Meltzer parlava di confusioni zonali e di claustrum e Piera Aulagnier sviluppava le sue intuizioni sulla zona sensoriale complementare e il pittogramma che tentano di illuminare quel misterioso passaggio dal corporeo-sensoriale al mentale nell’interazione del bambino con la madre.

L’ Aulagnier (1986) in particolare ritiene fondamentale che la vita somatica infantile abbia un suo “biografo”, il cui compito è di inscrivere ogni corpo in una propria storia. Il passaggio da un corpo sensoriale a un corpo relazionale permette alla psiche di considerare le funzioni somatiche come un messaggio e di leggere, nelle risposte date dalla madre, la fondatezza delle proprie percezioni. La madre – ambiente “interpreta” il bambino in quanto portatore di messaggi somato-sensoriali e trasmette a sua volta il suo messaggio mettendo inevitabilmente in gioco la sua soggettività: il suo corpo, la sua persona, la sua storia, le sue identificazioni. L’infante non è tuttavia un recettore passivo del discorso materno e, nelle situazioni legate a una risposta corporea della madre-ambiente troppo diversa dai suoi “segni”, sperimenta un traumatismo originario (preverbale) che può riattivarsi in evenienze traumatiche della vita adulta.

Come dimenticare infine, a proposito di passione per le origini, il lavoro di Eugenio Gaddini (1989) che durante lo stesso periodo concettualizza la distinzione tra l’illusione/fantasia maturativa normale del bambino (che crea da sé il seno) e la fantasia difensiva patologica dei bambini gravemente deprivati che si ammalano di merecismo e che consiste in una difesa precoce e patologica inevitabile per combattere il senso di separatezza, sentita come catastrofica.

Le modificazioni corporee che avvengono allora nell’infante, ripetono o per meglio dire imitano le esperienze corporee vissute e poi perdute per lo stato di deprivazione ambientale.

Nello sviluppo normale il seno è una fantasia che ha la sua corrispondenza corporea nel funzionamento alimentare.

Il comportamento osservabile del lattante in attesa (del seno) è attivato dalla mente e tende a riprodurre nel corpo le sensazioni del riempimento.

È una fantasia precoce nel corpo che è precursore evolutivo della fantasia immaginativa. Il bambino ha bisogno del capezzolo e la madre sufficientemente buona lo pone intuitivamente proprio dove egli lo cerca. Se le cose vanno abbastanza bene, le sensazioni corporee legate all’allattamento gradualmente acquistano un senso mentale e le fantasie nel corpo, che sono nate nel tentativo di riempire il vuoto dell’assenza del seno, si producono a livelli via via meno primitivi. Tuttavia, se si verifica una mancata e reiterata corresponsione al bisogno del lattante, si generano sensazioni penose intollerabili e le fantasie nel corpo possono ripercuotersi sul funzionamento mentale in senso patogeno. La fantasia difensiva patogena riproduce allora in modo alterato l’esperienza della nutrizione e non contiene alcun valore evolutivo (Gaddini, 1987).

Il neonato tenta di riprodurre il modello funzionale della nutrizione per sopravvivere imitando in modo primitivo l’esperienza alimentare venuta a mancare e alimentandosi da sé fino a riprodurre l’esperienza fisica della pienezza.

Se essere l’oggetto per il neonato vuol dire “essere”, questo comporta contemporaneamente la strenua difesa dalla minaccia dell’alterità dell’oggetto.

Il cibo o il latte è rigurgitato dentro la bocca e la lingua instaura il processo di ruminazione giocando la funzione del capezzolo perduto.

La fantasia patogena è difensiva nel senso che apparentemente assicura al bambino il controllo sulla perdita di sé e gli permette di dominare l’angoscia di ritornare a uno stato di non-integrazione ma, invece, perpetua un circuito corpo-mente–corpo che minaccia la sopravvivenza. La fantasia nel corpo dell’auto-nutrimento conduce il neonato all’auto-annientamento.

Un nuovo oggetto di sviluppo

E’ mia opinione che sempre più la psicoanalisi contemporanea si orienti a considerare utile-tra gli altri- l’approccio che considera l’analista come potenziale nuovo oggetto trasformativo per il paziente ( Bolheber 2024, De Masi 2023, Tuckett et al.2024), che “ripara” il danno degli oggetti traumatici o deprivanti del passato. La centralità di questo modello è molto presente nel mio modo di lavorare e enfatizza l’importanza della comprensione profonda in analisi della storia emotiva del paziente durante il suo sviluppo infantile esaminando-ove possibile- le vicissitudini precoci (normali e patologiche) delle interazioni con gli oggetti primari. Sono d’accordo con diversi autori sull’ importanza della storicizzazione del trauma emotivo nella tecnica analitica che insiste sulla necessità di restituire al paziente che “qualcosa di esterno è realmente avvenuto” costituendo un collegamento con ciò che stato interiorizzato dalla mente. Le ricostruzioni/costruzioni del trauma nel processo analitico, anche se imprecise e frammentarie, restituiscono al paziente un importante senso di agentività del sé e di distanza riflessiva dall’evento traumatico. Sono inoltre molto importanti per condividere emotivamente con il paziente la sofferenza traumatica (a volte rivissuta ma non ricordata) che può essere finalmente inserita in una narrazione di senso. Ciò è importante a mio avviso sia per quanto attiene al trauma dovuto ad abuso o maltrattamento che al trauma originario (early trauma) che è di origine emotiva e a volte può riattivarsi quando si verificano esperienze avverse nell’adulto. Se il trauma è stato precoce, è inciso nelle strutture cerebrali deputate alle memorie implicite ; frammenti sensoriali del ricordo traumatico entrano nella struttura della personalità e possono intrudere nella mente a posteriori. Secondo alcuni autori questi frammenti sensoriali devono essere tenuti in considerazione nella tecnica analitica come elementi rivelatori dell’originario incoraggiando il paziente ad associare su di essi perché spesso aprono nuove vie di comprensione nel processo analitico (Bohleber 2024, Correale 2021). I processi traumatici sono embodied, radicati nel corpo e le memorie corporee e sensoriali possono tra l’altro riemergere nei sogni o nell’analisi di quei pazienti che, ad esempio in età precoce, hanno avuto gravi malattie o disabilità. Il corpo, con il suo statuto di generatore di sensazioni (e di memorie di sensazioni), sembra capace di sostare nel sogno riproducendo il trauma e permettendone l’elaborazione e la comprensione nel processo psicoanalitico (Leuzinger-Bohleber 2008, Giustino 2009).La funzione dell’analista come nuovo oggetto di sviluppo, capace di comprendere i fraintendimenti, l’intrusività o l’assenza di comprensione degli oggetti primari, è stata centrale nella mia esperienza clinica per riavviare arresti o distorsioni traumatiche dello sviluppo mentale. Mi ha aiutato nel lavoro- spesso difficile ma necessario-di disidentificazione dagli oggetti del passato- proiettati potentemente dal paziente- e a pormi come attivatore di un nuovo percorso identitario. L’analista nuovo oggetto di sviluppo si pone rispettosamente ad “osservare e comprendere” l’ espressione autentica del sé potenziale del paziente che è rimasto impantanato o sequestrato in configurazioni traumatiche che si ripetono senza poter essere elaborate nel processo analitico e promuove il cambiamento in un clima di sostegno allo sviluppo di nuovi pensieri e narrazioni su di sé.

Bibliografia

Aulagnier, P. (1986). Naissance d’un corps, origine d’une histoire in Corps et histoire, Les Belles Lettres, 1986. pp. 99–141

Bick, E. (1967). L’experience de la peau dans les relation d’objects précoces in Les écrits de Marta Harris et d’Ester Bick Larmor-Plage éditions du Hubolt, 1992.

Bohleber, W. (2024). Treating the traumatized psyche – new theoretical and clinical perspectives. Convegno:Esperienze traumatiche e avverse: il punto di vista della psicoanalisi- 27.1. 2024 Milano.

Bordi, S. (2009). Scritti. Raffaello Cortina Editore, Milano, 2009.

Busato Barbaglio C. (2024 ). Relazione sull’infant observation letta alla Giornata B/A, Roma 2024.

Correale, A. (2021). La potenza delle immagini. Mimesis editore, Milano.

De Masi, F. (2023). Oltre l’inconscio dinamico Bollati Boringhieri, Torino.

Fraiberg S.(1999). Il sotegno allo sviluppo. Cortina Editore, Milano

Gaddini, E. (1989). Scritti (1953-1985). Raffaello Cortina Editore, Milano.

Giustino, G. (2017). Further Developments of the Concept of

Fantasy. Int. J. Psycho-analysis, 98(3): 831-839.

Giustino, G. (2009). “Memory in dreams”. Int. J. Psychoanal., 90: 5 pp1057-1073.

Leutzinger-Bohleber, M. (2015). Finding the body in the mind. London , Karnack Books.

Meltzer D., Hoxter S, Bremner J., Weddell D., Wittenberg I .(1975). Explorations in autism: A psychoanalytic study. London: Karnac 2008 Tr. It. Esplorazioni sull’autismo. Boringhieri Torino, 1977

Tuckett, D.et al. (2024). Knowing what Psychoanalysts do and doing what psychoanalysts know Rowman and Littlefield, London.

Tustin, F. (1972). Autism and Childhood Psychosis. London:The Hogart Press. Tr.it. Autismo e psicosi infantile. Armando, Roma, 2000

[1] Come non ricordare anche il contributo fondamentale degli studi sull’attaccamento che grazie a Bowlby, Ainsworth e molti altri ci hanno permesso d’individuare gli stili di relazione tra madre e bambino, così ben descritti anche nei neonati da Selma Fraiberg ; nel suo lavoro sulle difese patologiche nell’infanzia l’autrice ci aiuta a comprendere il legame intercorrente fra la patologia dei genitori e quella dei bambini e gli effetti precoci della deprivazione materna sulle configurazioni deviate delle relazioni oggettuali che si vanno formando nella mente del neonato.