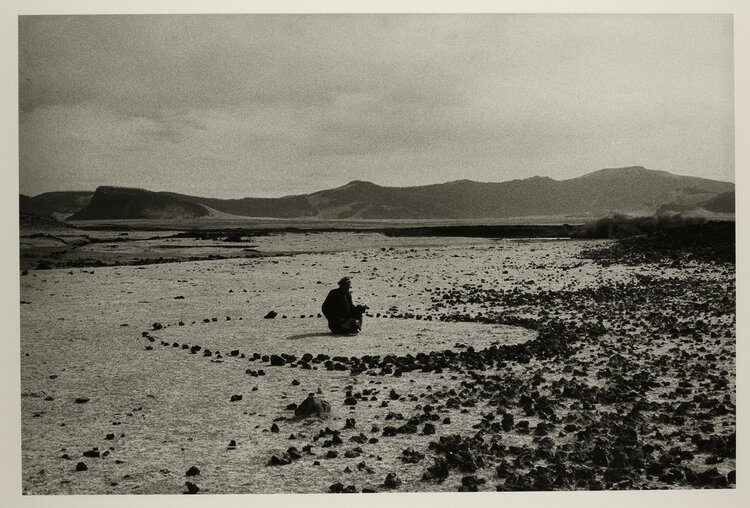

RICHARD LONG 1996

Il gruppo Psicoanalisi e Ruolo Pubblico, costituito da socie, soci e candidati della SPI operanti nel Servizio Sanitario Nazionale e in altre Pubbliche Istituzioni (Università, Agenzie Socio-Sanitarie, Consultori, Ministero di Grazia e Giustizia e Pubblica Istruzione) ha lo scopo di riprendere e sostenere un percorso di ricerca e di indagine intorno alla funzione della psicoanalisi nei contesti pubblici.

La costituzione del gruppo risponde alle sollecitazioni del Presidente S. Thanopulos e dell’Esecutivo – in continuità con il lavoro effettuato dai precedenti Esecutivi -, per rendere disponibili le competenze di coloro che hanno l’esperienza di una doppia appartenenza (alla SPI e alla Istituzione in cui lavorano) con i correlati investimenti personali, dinamici, libidici, in rapporto alla responsabilità sociale implicata dalla Salute Mentale.

Abbiamo vissuto e stiamo vivendo il lavoro del gruppo Psicoanalisi e Ruolo Pubblico come un’occasione di pensare e confrontarsi in merito alla cura della malattia mentale nei Servizi Pubblici e sulle nostre vicissitudini istituzionali associate o generate dalla doppia appartenenza identitaria.

Il gruppo, nel percorso che dura da poco più di un anno, ha riconosciuto come sia centrale, pur nelle tante specificità e nelle caratterizzazioni dei vari ambiti, la cura e l’aiuto alle persone, singoli, in età evolutiva, adulta o anziana, coppie, famiglie, gruppi, nel rispetto del loro dolore psichico ed esistenziale.

La particolare contingenza di un presente segnato dall’incertezza, nonché le vicissitudini della Storia, significano e sottolineano al momento una realtà davvero critica, sotto il profilo economico, sociale, culturale ed eco-ambientale.

La povertà diffusa, la redditività diminuita per chi lavora, l’incultura ambientale dominante, hanno ricadute pesanti anche nella Salute Mentale, facendo saltare i costrutti e i parametri di salute e di malattia e favorendo il predominio di modelli causa-effetto lineari, che ispirano un modello organicista iper-semplificato circa l’insorgere delle malattie e il sistema delle cure.

Si registra oggi un incremento continuo di persone che si rivolgono ai Centri di Salute Mentale, ai Servizi di Psicologia Universitari, ai Servizi Socio-Sanitari, con disperazione e senza idee chiare sulle trasformazioni possibili del loro dolore psichico; il rischio è di ritrovarsi in Servizi spesso impoveriti di personale, con un turnover che ostacola il radicamento necessario alla relazione di cura, con poche risorse materiali e culturali e in grave difficoltà a sostenere progetti di lungo periodo nonostante l’abnegazione degli operatori a portare avanti un lavoro difficile, anche a costo di prezzi personali molto alti.

Il panorama odierno è dunque quello di professionisti dei Servizi Pubblici in affanno, con molte prestazioni da fornire e poco tempo per “curarle” al meglio.

Anche il tempo per una funzione di riflessione sul dolore psichico sembra essere un lusso, per quanto risulti poi chiaro che senza un pensiero adeguato sulle teorie che informano gli atti clinici, la sofferenza mentale dilaga e le dinamiche psichiche aumentano di complessità.

In questi anni di SSN, nato nel 1978 contemporaneamente alla Legge 180 (la Legge Basaglia), la chiusura dei manicomi ha promosso lo spostamento nella società civile delle azioni di cura delle malattie e dei disagi mentali.

Negli anni che hanno preceduto la Legge 180 e immediatamente dopo, molte sono state le realtà istituzionali in cui sono avvenute sperimentazioni finalizzate alla de-istituzionalizzazione e a favorire la presa in carico integrata dei pazienti gravi nei nascenti servizi territoriali, mettendo in atto buone pratiche che hanno prodotto studi osservazionali di esito favorevole (Bib) e seguendo un approccio ispirato al modello bio-psico-sociale (Engel).

Queste “buone pratiche” degli anni ‘90 del secolo scorso, intensificate negli anni 2000, sono state tradotte in raccomandazioni (Linee di Indirizzo Ministeriali e/o Regionali), non sempre in un clima di comunicazione e collaborazione tra i professionisti e i decisori politici; “buone pratiche” che a volte non hanno potuto essere attivate in modo capillare nei Servizi, anche per la carenza di risorse professionali e/o di formazione specialistica, con il conseguente scollamento tra le indicazioni normative e le prassi possibili nelle singole realtà, con le ovvie ricadute negative sull’operatività.

Come elemento positivo di questa dialettica tra i Servizi e le Linee di Indirizzo Regionali e Nazionali (Piani Regionali, Progetti Obiettivo) è da segnalare l’ampliamento dell’offerta formativa finalizzata ad alcuni protocolli di cura (come quelli dei Disturbi del Comportamento Alimentare, degli Esordi Psicotici, dei Disturbi di Personalità, dell’Autismo, della Disabilità psico-fisica ecc.) e la possibilità di supervisioni per le équipes multiprofessionali impegnate nei progetti specifici.

Negli anni si sono sviluppate molte azioni volte alla costruzione di modelli sul lavoro della cura nei Dipartimenti di Salute Mentale, nei Servizi di Neuropsichiatria Infantile, nei Consultori Familiari, negli Sportelli per Adolescenti, nei Servizi per le Dipendenze Patologiche, nei Servizi di Psicologia Clinica e di Psicoterapia Universitari.

La trasformazione delle Unità Sanitarie Locali in Aziende Sanitarie Locali avvenuta a partire dal 1993, ha comportato alcuni cambiamenti non sempre vantaggiosi per la salute pubblica, che corre il rischio di essere penalizzata per l’adeguamento ai dettami economici, essendo il diritto alle cure difficilmente monetizzabile e il solo criterio economico non appare adeguato a valutare la bontà degli interventi nel campo della Sanità.

Indubbiamente, l’investimento di maggiori risorse per la formazione di operatori e operatrici ha creato grandi opportunità di incontro con professionisti, di solito esterni ai Servizi, che sono stati chiamati a fare supervisioni; molti di loro erano psicoanalisti della nostra Società e hanno supportato e arricchito il lavoro di cura dei gruppi multiprofessionali dei Servizi.

Già negli anni successivi alla chiusura dei manicomi, il lavoro congiunto in campo clinico aveva favorito nei Servizi Pubblici l’incontro e l’integrazione tra gli ideatori della cura mentale territoriale, di stampo basagliano e la psicoanalisi; un incontro non sempre e dappertutto felice, sia per qualche reciproco pregiudizio, sia per la difficoltà a individuare nel comune oggetto di lavoro, il miglioramento della salute delle persone, una buona ragione per superare le differenze di visione della salute e della malattia.

Il lavoro di integrazione è stato comunque facilitato dalla necessità dei professionisti pubblici di assumere dei modelli della cura territoriale e il modello di una psicoanalisi “senza divano” (Racamier) era all’epoca uno dei più completi e meglio studiati anche in altri Paesi (Francia, Inghilterra, USA, Latino America). La psicoanalisi aveva al suo attivo molta esperienza di studio dell’unità di misura della clinica pubblica, cioè il gruppo multiprofessionale (si pensi a Baranger, Badaracco, Resnik, Zapparoli). In quegli anni, molti psicoanalisti erano impegnati nei servizi territoriali in diverse parti d’Italia, facendo la loro parte nell’uso del modello psicoanalitico applicato al Servizio Pubblico e nella cura e comprensione dei pazienti gravi (p. e. lo stesso Zapparoli, ma anche Barnà, Berti Ceroni, Bolognini, Brutti, Carloni, Correale, De Martis, Ferruta, Margherita, Petrella, Rinaldi, Russo, Sacerdoti, Scotti, Senese, per nominarne solo alcuni) e favorendo uno scambio fecondo con colleghi anche di altra formazione; uno scambio volto a integrare la cura della soggettività di ogni persona sofferente con gli aspetti psico-sociali.

Questo terreno comune ha agevolato la condivisione del lavoro, dei linguaggi e delle esperienze, compresa la consapevolezza e il senso di appartenenza ad “un’istituzione forte”, il Servizio Sanitario Nazionale, nei suoi aspetti di limite e di risorsa, con non poche ricadute positive sulla clinica, soprattutto nel campo delle patologie gravi.

Senza le azioni e i pensieri condivisi nei percorsi di cura e di supervisione, non sarebbero state possibili le pratiche psicoterapeutiche diffuse che a tutt’oggi portiamo avanti nel SSN, e il nostro lavoro non avrebbe potuto essere indirizzato verso una trasformazione vitale dei pazienti e verso un miglioramento psichico profondo, non garantito dall’utilizzo esclusivo delle cure psicofarmacologiche o degli interventi riabilitativi e di inserimento sociale.

Per gli psicologi e i medici che contemporaneamente avevano intrapreso il training nella SPI, quel periodo ha rappresentato anche la possibilità di sperimentarsi nelle due appartenenze, alla Società Psicoanalitica e al Servizio Pubblico, cimentandosi al tempo stesso nella ricerca di nuovi terreni di applicazione del modello psicoanalitico.

In quanto psicoanalisti siamo eredi di questa storia e al contempo testimoni di un presente ormai endemicamente emergenziale, con un’offerta crescente di modelli di psicoterapia con cui è necessario dialogare; modelli spesso più in linea con il dettato aziendale del “fare presto”, caratterizzati da interventi finalizzati a rimuovere i sintomi e da un’idea di “guarigione” più a portata di mano, che mal si adatta al modello psicoanalitico, anche se riveduto e di necessità corretto.

L’attività psicoterapeutica nel Servizio Pubblico, a cui guardiamo con particolare attenzione, è stata ed è tutt’oggi praticata e oggetto negli anni di tanti studi. Tuttavia riteniamo necessiti più che mai di profonda riflessione alla luce dei cambiamenti in cui i Servizi e le istituzioni più in generale sono incorsi nel tempo; cambiamenti di tipo organizzativo, di dotazione di risorse e di investimenti.

Terminata la fase eroica della deistituzionalizzazione e della fondazione dei Servizi Territoriali, la doppia appartenenza al SSN e alle Università da una parte e alla SPI dall’altra, per molto tempo è stata vissuta come un ingombro, poco amalgamabile a livello identitario, come se la complessità insita in essa fosse complicazione e non risorsa, un disvalore invece che una ricchezza.

Oggi sembra che la situazione si sia fatta ancora più complicata, non tanto per gli aspetti identitari che nel tempo si sono sostanzialmente risolti, essendo i nostri modelli di cura fatti oggetto di molte ricerche sui campi della sofferenza mentale in Italia e altrove; le ragioni sono semmai più di ordine burocratico-amministrativo, essendo nel frattempo arrivate nuove leggi (come quelle che riguardano l’esclusività del rapporto professionale, intra o extra moenia) che penalizzano in molte Regioni Italiane la pratica psicoanalitica e il suo setting.

La specificità del compito e il carico di lavoro nei Servizi richiede d’altra parte un ripensamento dei modelli e delle prassi psicoanalitiche per poter dare una risposta ai bisogni crescenti della popolazione.

Come psicoanalisti che operano nelle Istituzioni Pubbliche, nei Servizi di Salute Mentale, nelle Università, poniamo particolare attenzione al contributo che il pensiero psicoanalitico può dare in merito ai tirocini formativi per medici e psicologi. Nell’attuale organizzazione dei Servizi, i tirocini corrono il rischio di trasformarsi in procedimenti burocratici, svuotati della loro essenza di formazione, ossia la condivisione di una trasmissione del sapere imperniata sulla relazione con il clinico più esperto e sul gioco dei transfert incrociati tra curanti e pazienti.

Il lavoro istituzionale e l’appartenenza alla SPI hanno permesso di maturare un’esperienza specifica molto attenta a ciò che emerge nell’attualità, laddove la cura incrocia inevitabilmente il “sociale”; un’esperienza che costituisce una sfida, sia dal punto di vista teorico, sia da quello delle prassi cliniche.

Senza gli strumenti psicoanalitici non ci sarebbe stato lavoro trasformativo nella clinica dei pazienti gravi; senza la psicoanalisi, nel suo essere modello di riferimento, teoria di funzionamento intrapsichico, attenzione alle relazioni nella cura, al gioco del transfert e del controtransfert, al setting e ai ‘funtori’ irrinunciabili, che sono il sogno e l’inconscio, il nostro lavoro nell’Istituzione Pubblica sarebbe stato e sarebbe ancora molto meno efficace.

Negli ambulatori dei Dipartimenti di Salute Mentale, nei Servizi Universitari, nei Consultori e negli altri contesti di cura, incontriamo il mondo interno di adulti, bambini e adolescenti, misterioso e forse mai raggiungibile completamente; impattiamo e assumiamo il dolore delle persone che chiedono un aiuto, cerchiamo di operare restituzioni benevole.

Sostare nell’invisibile, guardare e intercettare ciò che non è immediatamente comprensibile, nascosto ai sensi, restando in una posizione di attesa e di ascolto è per noi una condizione non solo connotante, ma (dolorosamente) congeniale, alla quale ci siamo formate e formati con le nostre analisi, con il Training, il rapporto con i nostri maestri e i nostri colleghi.

Riprendendo le ragioni del nostro lavoro di gruppo Ruolo Pubblico, possiamodire che il “perché” del gruppo sta proprio nel provare a fare della nostra esperienza professionale, sotto il segno multiplo di mondi, appartenenze e competenze, qualcosa di trasmissibile, condivisibile, utilizzabile ed interessante perché possiamo renderla generativa e condividerla.

In particolare crediamo che gli ambiti in cui il contributo delle e degli psicoanalisti nel lavoro istituzionale rimane fertile e insaturo siano:

- il lavoro psichico del gruppo multiprofessionale alle prese con la pluralità identitaria e interculturale delle domande di aiuto;

- la psicoterapia declinata nelle istituzioni;

- la formazione permanente degli operatori;

- La costruzione di modelli di comprensione del funzionamento intrapsichico e relazionale nella patologia extra-nevrotica.

Ci siamo dati tempi, scadenze e compiti per approfondire questi temi a partire dalle prassi cliniche di psicoanaliste e psicoanalisti che lavorano nel SSN e nelle altre Istituzioni con uno sguardo attento alle nuove generazioni di professionisti, poiché è nel SSN, nelle Università e nelle Scuole di Specializzazione che si formano i futuri colleghi. Proviamo a confrontare nel gruppo teorie della clinica applicata utilizzando sia il nostro metodo di indagine, che andiamo affinando, sia la ricerca di quanto di nuovo, di diverso, di utile e esportabile, si sia fatto finora nella Salute Mentale di pubblica afferenza.

Pensiamo che nelle pratiche non abbastanza riflettute, negli elementi di differenza e di innovazione che il SSN ha rappresentato per le cure nella Salute Mentale siano potute nascere prassi e costruzioni meticce, contaminazioni fertili tra discipline che “sporcano” i modelli di riferimento, ma al tempo stesso creano idee nuove, aiutano ad affrontare casi clinici e condizioni esistenziali complesse, superando gli steccati più rigidi delle singole scuole.

Ciò può avvenire dentro un’etica del lavoro che come psicoanaliste e psicoanalisti conosciamo bene e che nei Ruoli Pubblici si coniuga con il diritto per tutte e tutti a un servizio sanitario universalistico, anche per quanto riguarda il perseguire il benessere psichico.

Ci sono opzioni e possibilità che, occupando differenti Ruoli Pubblici, abbiamo contribuito a creare; potrebbe essere utile continuare a pensarci insieme per sollecitare in noi e nella nostra Società di Psicoanalisi nuove associazioni, contaminazioni, sogni e realtà da condividere.

Gruppo Psicoanalisi e Ruolo Pubblico