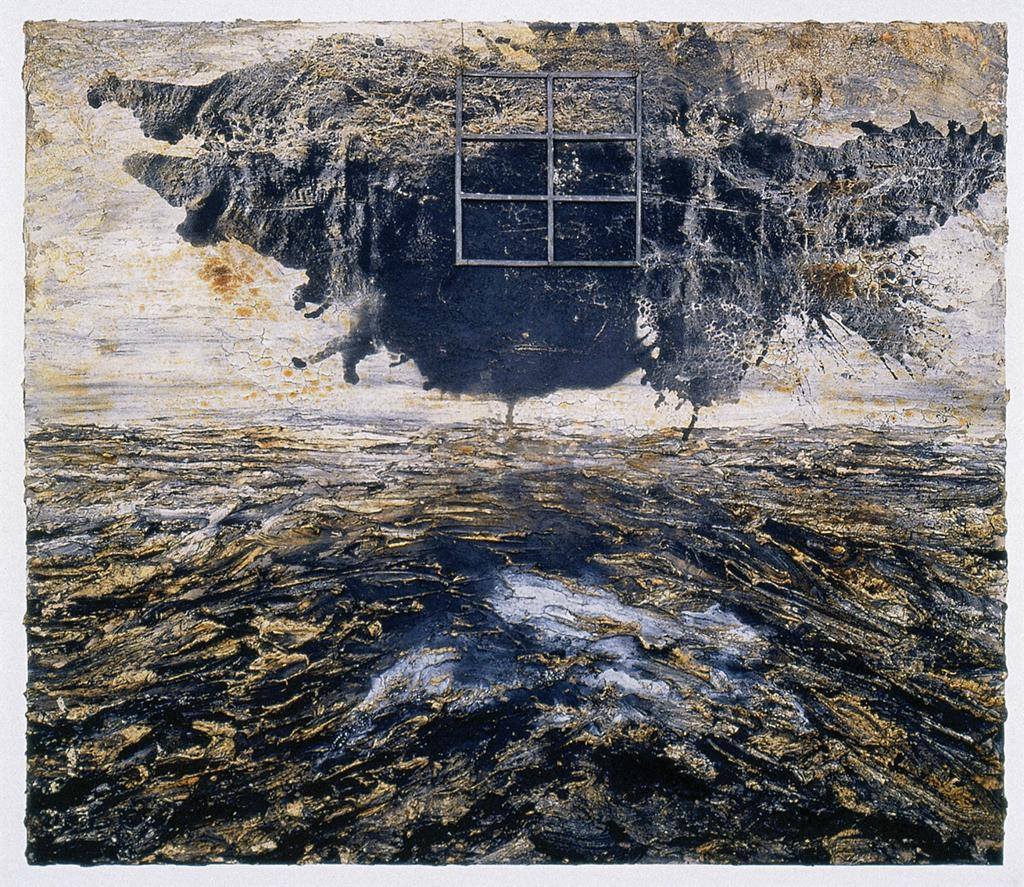

ANSELM KIEFER 2004

Parole chiave: Psicoanalisi, Rischio, Freud, Winnicott, Bion

L’ultimo numero della “Rivista di Psicoanalisi” e di “Psiche” è stato dedicato a uno dei temi cruciali del nostro tempo, evocato soprattutto dall’opera di Ulrich Beck. Se ne discuterà ampiamente nella sede SPI di Roma il 4 febbraio

Psicoanalisi del rischio, due Riviste a confronto

L’ultimo numero della “Rivista di Psicoanalisi” e di “Psiche” è stato dedicato a uno dei temi cruciali del nostro tempo, evocato soprattutto dall’opera di Ulrich Beck. Se ne discuterà ampiamente nella sede SPI di Roma il 4 febbraio

di Davide D’Alessandro

Grazie al lavoro e alla felice intuizione di Alfredo Lombardozzi e Stefania Nicasi, l’ultimo numero della “Rivista di Psicoanalisi”, edita da Raffaello Cortina, e di “Psiche”, edita dal Mulino, che dirigono, è stato dedicato al tema del “Rischio”. Una riflessione articolata attraverso gli interventi di diversi psicoanalisti e non solo, che vedrà il culmine nella giornata del 4 febbraio, a Roma, nella sede SPI di via Panama, dove interverranno, prima di discutere con il pubblico, gli stessi Lombardozzi e Nicasi, Sarantis Thanopulos, Virginia De Micco, Franco De Masi, Simona Morini, Claudio Arnetoli, Lorenzo D’Orsi e Irene Falconieri.

Un’idea condivisa, quella delle due Riviste, una scelta perfettamente riuscita nonostante qualche timore da parte dei direttori. Se tutto è diventato rischio, nella società del rischio, di che cosa parliamo quando parliamo di rischio? Non è uno scioglilingua, ma una domanda piuttosto complessa.

Precisa Nicasi: “L’etimologia della parola è incerta: deriverebbe da risco che significa scoglio. Al mare è comunque legata la sua storia: usata nel Medioevo per le assicurazioni marittime, si afferma con un significato definito nell’Ottocento, neologismo impiegato dalle compagnie di assicurazione. Solo di recente si svincola dall’uso specialistico, si diffonde e dilaga nel linguaggio corrente: siamo la società del rischio, per citare il noto lavoro di Ulrich Beck, se non altro perché i discorsi ne sono pieni”.

Del resto, il pensiero di Beck viene ampiamente ripreso e discusso dagli Autori che hanno dato forma ai due numeri delle Riviste. Spiega Lombardozzi: “Nel momento in cui ho potuto leggere e approfondire i lavori pubblicati, ho avuto un senso di disorientamento e di soddisfazione allo stesso tempo. I lavori proposti hanno corrisposto in modo adeguato all’idea che, insieme a tutta la redazione, mi ero fatto nel progettare il numero monografico. Ogni contributo, a suo modo, affronta il problema approfondendo un argomento con un taglio specifico e, allo stesso tempo, è collegato ad aspetti più generali. In questo senso il numero, nella sua organizzazione, sembra abbastanza coerente. Nonostante ciò, la sensazione, come spesso avviene in questi casi, è quella che si siano aperte prospettive e tematiche molto complesse e che lo spazio del numero, nonostante sia di un certo rilievo, non sia sufficiente a dare un qualche inquadramento al tema del rischio. Insomma, abbiamo qualche strumento di riflessione in più, ma, com’era prevedibile e anche auspicabile, si sono aperte più domande che formulate risposte”.

Come càpita in questi casi, citare uno o più lavori vuol dire far torto a tutti gli altri, ma mi assumo il …rischio e ne segnalo soltanto due per Rivista. Su “Psiche”, quello di Matteo Lancini, “Popolari da morire. Il rischio degli adolescenti senza trasgressione” e di Ronny Jaffè, “Richard. Analisi di un bambino… in tempo di guerra”. Sulla “Rivista di Psicoanalisi”, quello di Franco De Masi, “La realtà virtuale e i suoi rischi”, e di Anna Maria Nicolò, “Per una psicoanalisi etica: considerazioni sul tema del rischio”. Detto ciò, occorre sostare e perdersi in entrambi i numeri, senza trascurare alcun articolo, per scoprire cosa può e cosa rischia, la psicoanalisi, su un tema così cruciale per il nostro tempo. Il pensiero psicoanalitico non si sottrae, scandaglia ed elabora i vari contenuti, indica prospettive, chiama a riflettere e dibattere anche sulle catastrofi e i catastrofismi, sul disastro ambientale, sul diniego della paura, sull’imprevisto, su panico e pandemia.

Chiude Lombardozzi: “Nelle mie considerazioni ho fatto un breve riferimento a Mary Douglas. Questo mi consente di sottolineare che, se è inevitabile e assolutamente opportuno non solo cogliere, ma anche non lasciar cadere la necessità che la psicoanalisi tenga conto di tutti quegli aspetti nell’intreccio tra psichico e sociale che attengono al negativo, all’aggressività e alla violenza, non possiamo esimerci dal considerare il ‘lavoro della cultura’ come una costruzione continua, che ha una sua forza propulsiva e che può creare le condizioni per poter fare fronte alla crisi e accettare senza soccombere l’incertezza e la precarietà evocata dal permanente sentimento di rischio. Si tratta di fare umanità individuandone le molteplici forme, per dirla con Francesco Remotti, approfondendo non solo l’analisi della dimensione del rischio in termini psicosociali, ma immergendosi nel lavoro clinico e cogliendo la cultura sociale incorporata nell’intrapsichico”.