MUNCH 1900

Parole chiave: Psicoanalisi, Munch, Freud

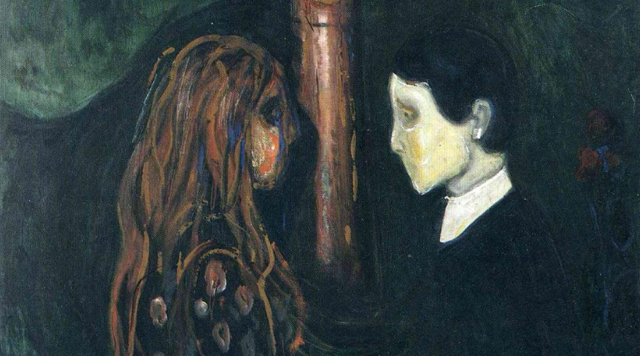

Munch e il grido della psicoanalisi

di D. D’Alessandro

La Mostra sul grande pittore norvegese, inaugurata a Roma, è anche l’occasione per farsi accompagnare dall’ultimo libro di Luca Trabucco

La Mostra con i cento capolavori di Edvard Munch, provenienti dal Museo di Oslo e inaugurata lunedì scorso a Palazzo Bonaparte di Roma, dopo aver totalizzato oltre 270 mila visitatori al Palazzo Reale di Milano, è l’occasione per andarci facendosi magari accompagnare dall’ultimo libro di Luca Trabucco, psicoanalista SPI e Psichiatra.

“Munch. L’in/visibile grido della psicoanalisi”, edito da Alpes, con i contributi di Paulo Cesar Sandler, Stian Grøgaard e Gianfranco Bruno, è in effetti il libro ideale per accostare l’opera del grande pittore norvegese, l’opera e la vita mai disgiunte, la vita e la morte mai disgiunte.

Rimasti ossessionati dal “Grido”, in Italia presente soltanto in litografia, rischiamo di trascurare il resto, che è anche il tutto. Munch chiama e la psicoanalisi risponde, poiché si sente chiamata da tanto genio, cerca sé stessa attraverso le sollecitazioni di un artista sommo.

Trabucco ricerca ed elabora l’opera di Munch: “Il mio accostarmi, in quanto psicoanalista, all’opera di Munch, può essere sostenuto da alcuni elementi, che potrei definire diretti e indiretti. Quelli diretti sono rappresentati dal fatto che le sue opere mi suscitano profonde emozioni, e quindi un cospicuo lavoro mentale per ‘digerirle’. Quelli indiretti sono evocati da una conoscenza ulteriore della sua opera, attraverso le sue note, i suoi memoriali, che vanno a costituire la sua ‘poetica’, e gli studi di altri autori della sua opera”.

Già, perché spesso si dimentica che Munch non ha soltanto dipinto, ma anche scritto e scritto tanto: “Sono venuto al mondo per essere malato: la neve ha gelato le mie radici, il vento freddo ha bloccato la crescita del tronco, il sole bruciante della vita non risplende sui germogli verdi e così l’albero della mia vita è stato spezzato sul nascere: sentivo che tutto era stato fatto troppo presto”.

La nonna morta di tubercolosi, come la madre e la zia, Hansine. La sorella Sophie morì di tubercolosi, il fratello di polmonite. Il nonno di tubercolosi ossea. Il padre, secondo Munch, ne ereditò la disposizione morbosa e l’ansia. Eppure, egli avverte: “Sono dell’opinione che la mia arte non sia malata. Quando dipingo malattia e sofferenza è, al contrario, una risorsa salutare”.

Di quella risorsa salutare mi accorsi, tanti anni fa, al Museo di Oslo. Quella risorsa salutare, piena di emozioni, spero di rivivere a Roma. Aggiunge Trabucco: “La vita e l’opera di Munch rappresentano questa lotta continua e mai esausta per curare una ferita profonda, per liberarsi di questa eredità rappresentata da una radicata presenza di fantasmi mortiferi, aggregazioni di lutti e angosce persecutorie veramente difficili da elaborare”.

Non è un caso se Munch sia amato e “visitato” soprattutto dai giovani. Il male di vivere ha incontrato e ce lo restituisce con umiltà e grandezza, la grandezza dell’umiltà. Arte e psicoanalisi ancora una volta insieme. L’artista precede l’analista, l’analista può rimembrare all’artista che il segno non è soltanto un segno, che il colore non è soltanto un colore, che l’opera può generare guarigioni inaspettate, dopo essere stata a contatto con la malattia, dentro la malattia.