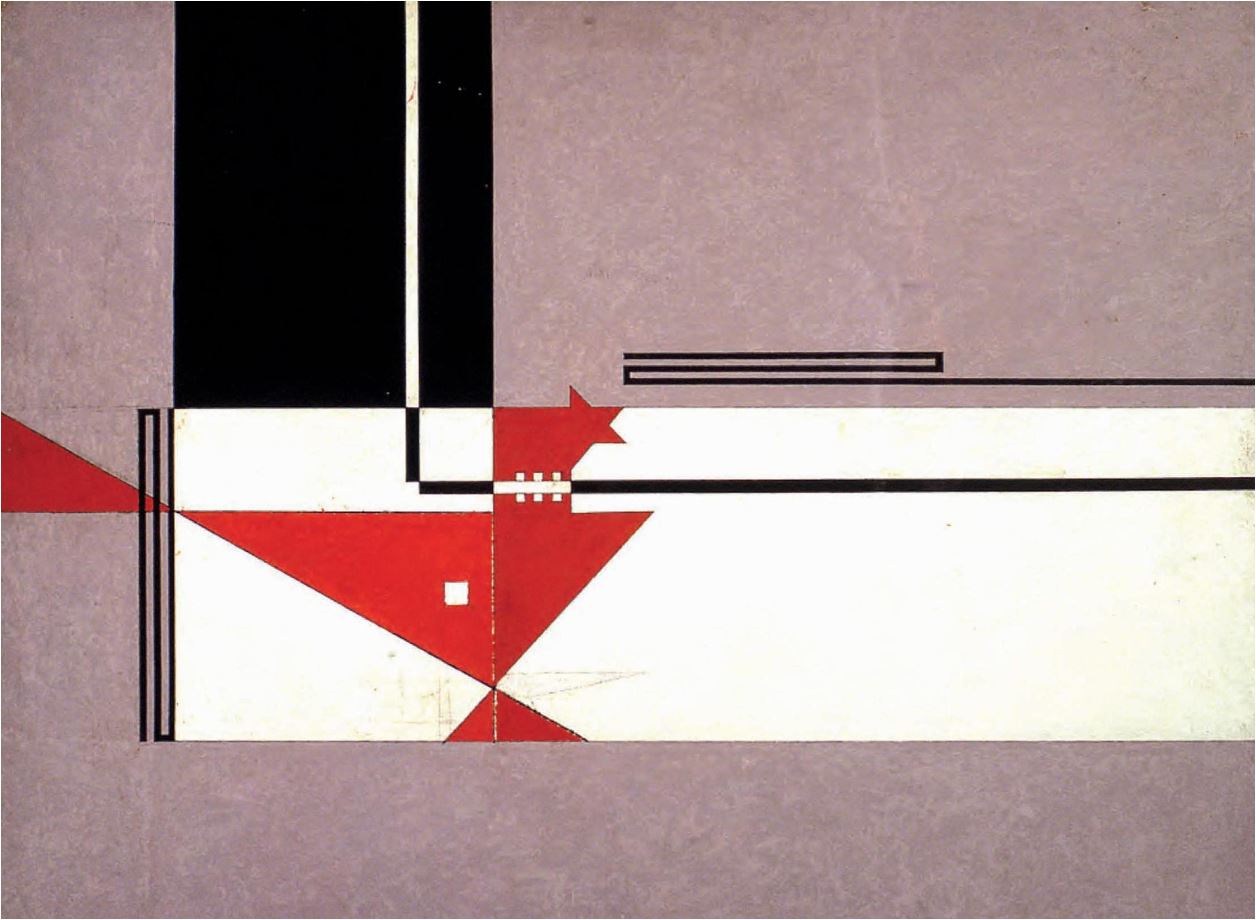

OSVALDO LICINI

Parole chiave: psicoanalisi, psichiatria, perversione, ambiente, pedofilia

La relazione della Psicoanalisi con la architettura, l’urbanistica, la politica. Rivista Greca di Psicoanalisi Oedipos,23,2022 Intervista a Cosimo Schinaia

Intervista di Dimitris Malidelis a Cosimo Schinaia

Malidelis, D. (2022). Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ, ΤΗΝ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ. ΣΥΝΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ COSIMO SCHINAIA (CS) ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΛΙΔΕΛΗ (ΔΜ), ΟΙΔΙΠΟΥΣ, 23, pp.7-54. Intervista a Cosimo Schinaia, Oedipos, 23, pp. 7-54.

Introduzione: In questa intervista Cosimo Schinaia racconta la sua formazione e la lunga esperienza nelle strutture psichiatriche durante gli anni della riforma, il rapporto tra psicoanalisi e psichiatria e il suo interesse per argomenti quali la perversione, la pedofilia, l’architettura e l’ambiente. (Maria Antoncecchi)

Dimitris Malidelis (DM)Psicologo Clinico, MSc in Psichiatria Sociale, Psicoanalista, Membro della Hellenic Psychoanalytical Society e member IPA.

Cosimo Schinaia (CS) Psichiatra, Psicoanalista membro ordinario con funzioni di training della società psicoanalitica italiana SPI e full member IPA.

La relazione della Psicoanalisi con la architettura, l’urbanistica, la politica.

D.M. Caro dott. Schinaia, mi fa molto piacere che ci sia l’occasione di realizzare insieme questa intervista per la rivista greca di Psicoanalisi Edipo (Οιδίπους). Visto il nostro consolidato rapporto di amicizia, pensi che possiamo darci del tu?

C.S. Ma certamente caro Dimitris, cominciamo pure!

D.M. Mi avevi già rilasciato pochi anni fa un’intervista comparsa su sito della Società Ellenica di Psicoanalisi. Vorrei riprendere alcuni dei temi di quell’intervista, ma prima mi piacerebbe che tu parlassi dei tuoi studi, della tua formazione, del tuo percorso professionale.

Fin dagli esordi presso la clinica psichiatrica dell’Università di Pavia, la mia formazione psichiatrica è stata contaminata dalla psicoanalisi e la mia formazione analitica, anch’essa cominciata allora, è stata a sua volta contaminata dalla psichiatria. Il mio lavoro psichiatrico, anche quello più pervicacemente anti-istituzionale, ha potuto sorreggersi sulla mia analisi personale e sul lavoro nella stanza di analisi e la mia attività di psicoanalista ha potuto grandemente giovarsi della mia esperienza psichiatrica nel campo delle patologie gravi. Dopo diverse esperienze professionali, sono approdato a Genova, dove ho diretto l’Ospedale Psichiatrico di Cogoleto fino alla sua chiusura, le strutture residenziali di Quarto e il Dipartimento di Salute Mentale di Genova “Centro”. Ho fondato e diretto per diversi anni la rivista “La via del sale”. Una delle più antiche vie del sale partiva dal porto di Genova e, attraversando prima gli Appennini e poi le Alpi, permetteva alle merci di transitare e di raggiungere l’Europa. Il nome della rivista “La via del sale” stava a sottolineare le caratteristiche di percorribilità e di apertura che avrebbe dovuto contenere. Il direttore e i redattori avrebbero dovuto essere gli stradini, eredi dei curatores viarum dell’antichità romana, che avrebbero provveduto a curare, ripristinare e a mantenere aperta e transitabile quella fondamentale via di collegamento tra costa ed entroterra, invitando tutti gli operatori della salute mentale, psichiatri, psicologi, assistenti sociali, infermieri a riflettere e scrivere sui rapporti tra psichiatria, psicologia, psicoanalisi, medicina e scienze umane. Successivamente, ha potuto avere luogo la mia lunga esperienza di redazione nel collettivo di lavoro di “Psiche”, la rivista di cultura psicoanalitica della Società Psicoanalitica Italiana. Forte delle mie aspirazioni al meticciato culturale, ho fatto parte per molti anni dell’“Interface Party” e del “Outreach Platform”, commissioni della Federazione Europea di Psicoanalisi per lo studio dell’interfaccia e delle relazioni della psicoanalisi con le altre discipline. Ho, quindi, collaborato a diverse edizioni del Festival della Scienza di Genova, organizzando e partecipando attivamente a serrati confronti con filosofi, scienziati, semiologi, storici, architetti. Nel 2003 ho contribuito alla fondazione a Genova dell’associazione culturale AMS (Architettura, Modernità e Scienze) assieme all’architetto Enrico Pinna. AMS dà voce al crescente interesse per le questioni poste dalle interrelazioni tra architettura e psiche e, in particolare, per i temi della qualità della vita, temi attorno ai quali coagula contributi provenienti da varie parti d’Europa e d’America. Attualmente lavoro in studio come psicoanalista, faccio supervisioni ai candidati e insegno presso l’Istituto di Training. È probabile che la mia nascita a Taranto, città pugliese che fu capitale della Magna Grecia, e che dal centro del golfo guarda quella porzione di Mediterraneo che prende il nome di Mar Jonio, abbia favorito la costruzione di una vita professionale posta al crocicchio di differenti specializzazioni ed interessi. Ed è altrettanto probabile che Genova, dove sono giunto per interessi lavorativi, sia diventata la mia Itaca per una sorta di ritrovamento e riconoscimento delle mie radici. Genova è, infatti, anch’essa una città marinara, superbamente adagiata su un grande porto e protetta alle spalle da montagne che salgono rapidamente verso l’alto, con il privilegio di essere posta al centro di un golfo bagnato dal Mar Ligure; e all’interno di una stretta regione che confina con la Francia.

2.Risulta dai tuoi libri “Il Cantiere delle idee” e “Il presepio dei folli. Scene da un manicomio” che tu abbia vissuto in prima persona gli anni della riforma psichiatrica e della chiusura dei manicomi… insomma i grandi cambiamenti della cura e della riabilitazione psichiatrica, che ricordiamo con la famosa frase «la libertà è terapeutica».

Il Manicomio ha rappresentato l’istituzionalizzazione della violenza in psichiatria, l’abuso della scienza contro la sofferenza mentale inerme. Costituendosi come luogo della segregazione e dell’incomunicabilità favorita dallan’onimato e dall’ottundimento psicofarmacologico, della sottrazione radicale delle dimensioni del tempo, dello spazio e delle conseguenti forme di regressione, passività, impermeabilità ai rapporti interpersonali e di chiusura al contatto con il mondo esterno.

La rianimazione istituzionale che, come psicoanalista, insieme alla équipe terapeutica da me condotta, ho cercato di attuare nell’Ospedale psichiatrico in vista del suo superamento, è stata la prima operazione di affrontamento diretto della cronicità. Essa è consistita in un lavoro anti-entropico per contrastare la tendenza alla stasi, all’immobilità e all’indifferenziazione, proponendo figure quali il movimento, il ritmo, lo spazio e il tempo, che l’esperienza manicomiale aveva inesorabilmente coartato fino all’esaurimento. Dare ai ricoverati un nome, ricostruire o costruire ex novo insieme una storia possibile, un passato, un presente e una proiezione verso il futuro, aiutandoli a scandire i ritmi di una quotidianità non mortifera a cui fosse possibile attribuire un senso. Sono state operazioni complesse che hanno avuto bisogno di profonde conoscenze psicoanalitiche e del lavoro di gruppo per non rischiare di scadere nel comportamentismo e nel pedagogismo. La faticosa, ma appagante esperienza di lavoro all’interno dell’ospedale psichiatrico per il suo superamento mi è servita per pensare ai servizi psichiatrici post-manicomio (Servizi di salute mentale territoriali, comunità terapeutiche, case-famiglia, servizi ospedalieri di diagnosi e cura) da una parte come luoghi specialistici, anche architettonicamente definiti e riconoscibili nella loro funzione, in cui la comunicazione relativa alla domanda di cura e l’offerta di una prestazione terapeutica e assistenziale fossero formalizzate, istituzionalizzate. Come per esempio, le stanze della prima consultazione e della psicoterapia, sia quella individuale che quella di gruppo, all’interno dei Servizi di salute mentale territoriali. Da un’altra parte, però, ho avvertito quanto fosse necessario prevedere che i percorsi istituzionali fossero interconnessi a luoghi interstiziali, quindi sottratti a un linguaggio formalmente e fortemente codificato e aperti a una comunicazione informale, non gerarchizzata e divisiva, dove potesse depositarsi ciò che è latente di strutturazione e di senso, che resta informe, informulato, in “transizione” nella psiche, come scrive Roussillon (1988). Uno spazio intermedio tra relazione comune e relazione specializzata, fra spontaneità dell’incontro umano e intenzionalità dell’assetto terapeutico. Non si tratta di riprodurre tout court l’eccessiva personalizzazione dell’ambiente domestico nel nuovo ambiente di cura, come più o meno è avvenuto in alcune esperienze di meccanico trasporto delle camere da letto degli anziani nelle strutture residenziali geriatriche. Sarebbe un’operazione di trasposizione oltre che inutile, fuorviante e confusiva, perché sostituirebbe l’elaborazione della perdita con un suo tamponamento superficiale e posticcio. E neanche bisogna pensare a luoghi di residenza eccessivamente colorati e spregiudicatamente anticonformistici che, attraverso l’assunzione di una sorta di ideologia Disneyland, rimandano più all’intrattenimento infantilizzante che alla cura rispettosa. È obbiettivamente più difficile, ma sicuramente più affascinante pensare e poi creare percorsi di libertà e di democrazia effettive, che agevolino, accompagnino e proteggano l’entrata e l’uscita, il passaggio dall’esterno all’interno e viceversa. Progettare tragitti che si intreccino e interconnettano con relativi luoghi di sosta o di attesa o di semplice passaggio, spazi di transizione che abituino al nuovo paesaggio e che permettano il lutto del vecchio in modo sobrio, senza scarti, senza strappi. Luoghi che partecipino del domestico e del pubblico, attraverso la commistione via via più accettabile di elementi noti e ignoti, quindi luoghi di riconoscimento e valorizzazione della precedente identità, ma anche contemporaneamente di facilitazione dell’assunzione della nuova di malato. Spazi empaticamente partecipi, ma non invasivi, protettivi dell’intimità ma non autoritariamente prescrittivi, discretamente e duttilmente capaci di garantire la necessità per la persona malata di isolarsi senza dovere rinunciare alla possibilità di comunicazione con gli altri, quando questa venga avvertita come necessaria. Uno dei modelli di riferimento per le comunità di riabilitazione psichiatrica, per esempio, potrebbe essere il percorso architettonico del convento francescano, luogo di accoglienza e di dolcezza dei rapporti umani.

Talvolta noi psicoanalisti siamo stati tentati di fare riferimento a un mondo interno mitico e mitizzato di cui eravamo competenti ed esegeti, appartenente a un essere umano scollegato dai paesaggi ai quali ha dato forma, dalle vicissitudini e dagli imprevisti della storia reale, dalla fluttuazione delle sue frontiere. Dopo una fase di idealizzazione della separatezza del mondo interno, certamente reattiva alla cultura positivistica che non dava spazio alle determinazioni emotivo-affettive nell’osservazione dei fatti, abbiamo, però, sempre più preso atto che la conoscenza e la cura dell’interno richiedono sia l’abbandono di preclusive competenze scotomizzanti, sia una curiosa attenzione e una cura premurosa per l’esterno, senza tagli, senza cesure. Il territorio estero è interno per Freud, ma anche i territori interni invadono e trasformano la composizione, la partizione e i confini dei territori esterni in un lavoro di osmosi continua e senza fine.

3. Avendo in comune l’esperienza di lavoro nei servizi psichiatrici pubblici, vorrei chiederti che cosa pensi a proposito della difficoltà per la psicoanalisi e gli psicoanalisti di trovare spazio all’interno del settore pubblico. Si potrebbe costruire una fertile collaborazione oppure dobbiamo prendere atto che si tratta di un incontro impossibile? In verità io, insieme ad altri colleghi relativamente presto siamo stati attratti e ispirati per diversi anni dalle riflessioni di Otto Kernberg sul “transfert focalizzato”, cercando di dare un’impronta psicoterapeutica psicoanaliticamente orientata all’attività clinica nel Centro di Salute Mentale.

Bisogna difendere con decisione il ruolo centrale della psicoanalisi nella comprensione delle strutture e delle organizzazioni psicopatologiche e personologiche, e del valore che il sintomo può assumere al loro interno, per giungere a una modalità di approccio, un metodo di ricerca clinica certamente più ricca dei semplici livelli di gravità che, nel suo a-teoreticismo arrogante, propone il D.S.M. Contemporaneamente però bisogna affermare che, se la psicopatologia viene arricchita dallo sguardo psicodinamico, la psicoanalisi ha bisogno della psicopatologia e anche delle conoscenze che provengono dalla moderna neurobiologia, proprio come Freud sembra più volte suggerire. Resta necessario che il rapporto tra storia del soggetto, storia delle esperienze traumatiche e storia delle esperienze psicopatologiche, venga posto come un campo che entra in tensione, ma entro il quale nessun termine semplicemente “spiega” o riduce a se stesso gli altri. Una rigorosa rivisitazione critica delle pretese etiologiche e autoreferenziali di un discorso psicoanalitico autarchico favorirebbe il rafforzamento della percezione del valore del lavoro della costruzione-trasformazione all’interno della relazione psicoterapeutica a orientamento psicoanalitico analitica, sgombrando il campo da molti equivoci. Scrive Freud (1915-17, p. 418):

“La psicoanalisi sta alla psichiatria all’incirca come l’istologia all’anatomia: quest’ultima studia le forme esterne degli organi, l’altra le loro configurazioni a partire dai tessuti e dalle particelle elementari. Una contraddizione tra queste due specie di indagine, di cui una è la prosecuzione dell’altra, è difficile da concepire”.

L’osservazione psicoanalitica prolunga l’osservazione psichiatrica, ma al tempo stesso se ne allontana, dirigendosi verso una valutazione che trova all’interno della sua teoria e nella clinica i propri riferimenti e le proprie validazioni. La psichiatria contemporanea, a prevalente indirizzo organicista, individua con esattezza il sintomo, ma lo considera come un’erbaccia da estirpare farmacologicamente e non come il segnale di un malessere più profondo che proprio attraverso quel sintomo viene alla superficie e chiede di essere ascoltato. L’analista che fa un lavoro psicoterapeutico nei servizi psichiatrici dovrebbe, attraverso un continuo esercizio di comprensione, permettere al paziente di interiorizzare una funzione della mente che dia significato agli stati d’animo e li contenga e in tal modo rafforzare strutturalmente, e non solo sintomaticamente, l’identità personale e gli assetti difensivi. Arrivare a fare diagnosi genetica del disturbo, senza per questo eludere la necessità di riconoscimento e valorizzazione del sintomo somatico, permette la costruzione di un processo diagnostico non aprioristico, non automatico ma su misura, con i tempi e i ritmi adeguati alle capacità trasformative messe in atto nella relazione psicoterapeutica. La funzione psicoterapeutica dell’analista all’interno del servizio di cura è assolutamente necessaria, in quanto egli si pone come garante della simbolicità di tutte le modalità comunicative e della loro trasformazione narrativa all’interno del campo relazionale. In una logica pedagogico-comportamentista, il paziente viene considerato come una persona a cui offrire occasioni che gli sono mancate nel corso della vita e a cui insegnare come svolgere funzioni – di tipo relazionale, familiare, professionale – di cui, a causa della malattia mentale, ha perso la conoscenza o la padronanza. Un approccio come questo, di tipo paternalisticamente educativo, rischia di non tenere conto che l’insistenza sugli aspetti produttivi e socializzanti del paziente, se non calibrata e ritmata sui suoi tempi di elaborazione e di crescita mentale, possa alimentare la scissione, favorendo il rafforzamento del falso sé, adattato alle richieste del contesto, ma separato dal suo nucleo interno drammatico e sofferente oppure svuotato e senza risorse. In secondo luogo poiché spesso il dramma di questi pazienti è costituito dalla debolezza delle forze coesive del sé, è necessario che questo aspetto sia al centro dell’interesse terapeutico e non tanto le prestazioni in quanto tali. La funzione della psicoterapia, anche quella centrata sul transfert focalizzato, anche quella con la funzione di sostegno, consiste nel creare le condizioni per consentire al paziente di mettere in moto dentro di sé un processo creativo e non a rispondere a un vuoto che bisogna riempire o a un difetto che bisognerebbe riparare. La psicoterapia a orientamento analitico nei Servizi, pertanto, dovrebbe promuovere il reinserimento dei pazienti, anche quelli gravi, in un circuito di interesse e di desiderio e ciò a onta delle istanze distruttive, che quasi sempre hanno caratterizzato il loro sviluppo, ostacolandolo o rendendolo altamente disarmonico.

4. Prima di passare ad altri temi più specifici, nella cui riflessione tu risulti esserti molto impegnato, possiamo parlare della imprevedibile situazione individuale sociale in relazione alla crisi pandemica? Tu sei stato uno degli analisti che per primi hanno parlato degli effetti dell’epidemia, dei problemi legati al setting, del percorso avventuroso nella nuova condizione umana dei pazienti e dei terapeuti.

Scriveva Money-Kyrle nel 1931: “Se vogliamo vivere per sempre dobbiamo continuare ad adattare noi stessi al nostro ambiente e il nostro ambiente a noi stessi e dobbiamo inoltre prevedere e anticipare gli adattamenti che un giorno saranno necessari”. Penso che l’affermazione di Money-Kyrle rappresenti contemporaneamente l’elogio della duttilità e del rigore e possa essere valida per la psicoanalisi e gli psicoanalisti al tempo del coronavirus. Nonostante l’emergenza non possa esser prevista per definizione e non possano essere prescritte regole di comportamento astratte e generali a priori, le sue dinamiche in atto possono essere vissute e studiate come un esperimento di dimensione straordinaria ed eccezionale che può fornire utili strumenti di elaborazione sia per quando ci sarà il ritorno a una relativa quotidianità, per quanto non sovrapponibile alla quotidianità antecedente la crisi d’eccezione, sia per avere una dotazione esperienziale da utilizzare in eventuali successivi stati emergenziali. Dovremmo, pertanto, prendere le distanze da opprimenti vissuti cataclismatici e costruire le nostre riflessioni, predisponendoci a un costante lavoro di interrogazione di una realtà evasiva e versatile, plurale e ambivalente, e di come noi individualmente abitiamo e ci posizioniamo in essa con una dubbiosità discreta, con flessibilità e cautela, con uno scetticismo non cinico, ma permeato di una certa ingenuità indagatrice per scomporre e interpretare quanto nel mondo sta cambiando. Bion evidenzia la necessità “di realizzare l’ingenuità della visione, quando un problema è tanto sovraccarico di esperienza che i suoi contorni sono diventati confusi e le sue possibili soluzioni oscure. […] La capacità dell’analista di conservare la sostanza del suo training e della sua esperienza, e tuttavia di raggiungere una visione ingenua del suo lavoro, gli permette di scoprire da sé e a modo suo le verità scoperte dai suoi predecessori” (Bion, 1963, p. 107). Cercare di acquietare il senso di spaesamento, di volatilità e di precarietà dei progetti di vita di uomini e donne in fasi storiche nuove e non preventivabili come quella attuale, brandendo certezze del passato, novelli laudatores temporis acti, come Orazio definiva i vecchi che non accettavano il nuovo del presente, e di conseguenza spiegare quello spaesamento facendo leva solo sui “sacri testi”, sulla forza della tradizione, è solo apparentemente rassicurante, mentre è sostanzialmente un’operazione antieconomica. Penso che sia un dovere terapeutico, etico e culturale dello psicoanalista comprendere quanto sia necessario allargare in situazioni eccezionali quel “campo di gravitazione” nel quale si definiscono e si collocano le relazioni tra curato, curante e mondo. Il temporaneo rimodellamento del setting che può rendersi necessario in situazioni eccezionali, come quella che stiamo vivendo, non ha a che vedere con la deregulation, cioè con modalità autarchiche e non rispettose delle regole tecniche con cui può essere condotta una relazione analitica, ma, attraverso l’istituzione di regole con modalità duttili, riguarda il modo in cui il terzo, la legge viene rappresentata nella relazione per affrontare le vicissitudini dell’esistenza, accettandone l’incertezza e la complessità, evitando l’antieconomica illusione di pensare di potere governare quello che non è completamente governabile. Se troppo facilmente si riduce lo sconosciuto al conosciuto, l’incongruo al congruo, si corre il rischio di farsi complici delle resistenze legate all’angoscia e di allontanarsi dalla non immediata soluzione dei problemi.

Ogni evoluzione autentica mette alla prova la nostra capacità di tollerare la precarietà di verità in transito, di conoscenze aperte, di cui dovremmo nutrirci per giungere a un sapere insaturo senza cedere subito all’impazienza della significazione definitiva. Verità piccole, appena più grandi di un balbettio che sostenga un desiderio, ma verità da cui non si può prescindere perché sostengono e promuovono le trasformazioni psichiche e che possono utilmente essere esplorate in profondità a patto che non perdano la connotazione, lo statuto di verità in transito esposte senza fine a ulteriori trasformazioni in relazione a a nuove esperienze. Nel contatto con una nuova realtà è necessario pensare con strumenti che, pur rifacendosi al noto, tengano conto dei nuovi contesti e sappiano interagire con essi. René Kaës (2013) ci invita ad arrischiare delle analisi nuove, fabbricare degli strumenti mentali, proporre dei modelli di intelligibilità per pensare di nuovo e provvisoriamente questo rapporto con lo sconosciuto che noi abbiamo scelto come il nostro modo d’essere al mondo.

La maggioranza degli analisti ha provato ad utilizzare le sedute in remoto o via telefono, non tanto e non solo come succedaneo dell’impossibilitato incontro nella stanza di analisi, ma come possibile accrescimento delle proprie “dotazioni tecniche” all’interno di un quadro di crisi sanitaria assolutamente imprevisto. Sono utili alcune osservazioni su quanto nelle sedute a distanza viene portato dai pazienti, che cosa ci fanno vedere e che cosa non ci fanno vedere del loro habitat e il significato che evidenziazioni e nascondimenti o messe in secondo piano possono avere all’interno della relazione transfero-controtransferale. Ovviamente bisogna evidenziare anche gli aspetti negativi del nuovo setting. Dopo le fasi iniziali dell’esperienza da remoto, ho potuto osservare alcune difficoltà quali lo spegnersi della tensione transferale, l’eccesso di concretezza e quindi la riduzione della simbolizzazione in rapporto anche con la contrazione dei momenti di silenzio, così decisivi nel cadenzare il ritmo, la spaziatura delle sedute. Altre situazioni cliniche hanno evidenziato una sorta di ipertrofizzazione del sensoriale percettivo che rischia di conseguenza di invadere il campo analitico bi-dimensionandolo. La bidimensionalità (altezza-larghezza senza profondità), creando l’illusione di un contatto tra pari ed eliminando la necessaria asimmetria, sottrarrebbe spazio al manifestarsi degli aspetti regressivi. I diversi sacrosanti rilievi critici non devono diminuire il valore di ponte, di mantenimento del contatto che tale esperienza ha favorito in un quadro assolutamente eccezionale, evitando però di decantarne le magnifiche sorti progressive, di mitizzarne il valore assoluto. Alcuni colleghi, infatti, hanno esaltato, a mio avviso superficialmente, il valore scopofilico di questa esperienza, in quanto ha permesso di osservare aspetti che altrimenti sarebbero rimasti silenti nel setting tradizionale, senza prendere in considerazione i significati di ordine voyeuristico-intrusivo. Vale la pena sottolineare ancora il significato protesico in una fase emergenziale, che può essere utilizzata come un intervallo di studio e riflessione che transiti il ritorno, quando sarà possibile, a un setting che permetta un lavoro analitico corpo a corpo, più profondo e ricco e, quindi, capace di contenere tutti gli scambi emotivi della coppia al lavoro. Concludo con il pensiero che nella drammatica crisi attuale gli analisti, con gli strumenti che hanno a disposizione, dovrebbero contribuire a ravvivare la capacità di pensare, sognare e creare un futuro migliore e di impegnarsi nel contribuire alla valorizzazione del senso della misura e della sobrietà, reagendo ai sentimenti di catastrofe, di fine della Storia come finora l’abbiamo conosciuta, che in questi momenti difficili possono attanagliarci, contemplando con integrità e sincerità anche gli aspetti spiacevoli dell’esistenza, ma favorendo la possibilità di viverli con una maggiore coscienza riflessiva attraverso il paziente e continuo lavoro della simbolizzazione ed elaborazione.

5. Conosco già il tuo interesse per temi culturali e sociali che cerchi di affrontare in un’ottica psicoanalitica, per ambiti apparentemente lontani dalla psicoanalisi, come per esempio l’architettura e l’urbanistica, a cui ti sei avvicinato nel tuo libro “Interno Esterno. Sguardi psicoanalitici su architettura e urbanistica”. Che cosa ti ha spinto ad occuparti di architettura?

Il confronto tra sapere psicoanalitico e sapere architettonico, in fecondo rapporto con la ricchezza della storia individuale e della storia sociale, può generare una proficua attenzione alla complessità del sistema simbolico che tiene insieme le persone, gli ambienti, le case e le città. In questo senso psicoanalisi, architettura e urbanistica possono incontrarsi nel pensare e progettare le città, i quartieri, le abitazioni, i luoghi di cura, e più specificamente anche le stanze di analisi, migliorando e accrescendo le potenzialità del contenimento psichico e spaziale dei luoghi in un continuo entrare e uscire, un incessante andirivieni tra l’interno e l’esterno e tra l’esterno e l’interno. Freud in “Il problema dell’analisi condotta da non medici” (1926) scrive che l’insegnamento analitico dovrebbe comprendere storia della civiltà, mitologia, psicologia delle religioni, letteratura e che senza un buon orientamento in questi campi lo psicoanalista si trova smarrito di fronte a gran parte del suo materiale. E in una lettera a Groddeck del 21 dicembre 1924 scrive: “È difficile praticare la psicoanalisi da isolati: si tratta di un impresa squisitamente collettiva”. Freud non si è preoccupato di circoscrivere la sua teoria in un sistema organico compito, anzi ne ha indicato i punti di fuga, le zone d’ombra, le incertezze. Il sapere dell’inconscio è un sapere senza fissa dimora. Sono proprio le intuizioni freudiane insieme al lavoro clinico nella stanza di analisi ad avermi spinto a occuparmi delle relazioni tra architettura e psicoanalisi. La qualità della relazione analitica e lo spazio in cui la relazione si dispiega sono costituiti non solo dal contesto cognitivo ed emotivo, ma anche dall’immediato e pervasivo contesto fisico. La stanza d’analisi dovrebbe avere la capacità di evocare differenti generi di associazioni ed essere capace di favorire i variegati desideri degli occupanti (Danze, 2005). Alla stanza di analisi viene continuamente richiesto di diventare laboratorio artistico di trasformazioni e fantasiose abitazioni sia nel mondo interno, sia in quello esterno. Ogni evento nella stanza di analisi dovrebbe essere percepibile innanzi tutto come un aspetto della relazione transfert-controtransfert, che può riguardare anche la fisicità di entrambi i protagonisti della relazione: movimenti, spostamenti, rumori provenienti dal corpo o dall’esterno, cambi di luce o di temperatura. Tale capacità di percezione, di vigilanza rispetto alle accidentalità e l’attitudine all’esposizione ad esse andrebbero sviluppate e allenate in modo da raccogliere le loro qualità senza sovrapporre immediatamente un significato precostituito. L’organizzazione e la distribuzione dello spazio esterno della stanza d’analisi risentono fortemente del funzionamento psichico dell’analista, della sua ideologia tecnica, di come veda e senta lo spazio relazionale, di quanto sia coinvolto nella relazione analitica o di quanto si senta neutrale, di quanti e quali suoi oggetti interni entrino in contatto con gli oggetti interni dell’analizzando attraverso la dinamica transfero-controtranferale. Allo stesso modo, la realizzazione architettonica, estetica e funzionale dello spazio fisico contenitore del setting della seduta psicoanalitica, la stanza d’analisi, non può essere immutabilmente scontata e ripetitiva, ma deve fare i conti con la necessità di contestualizzazione all’interno di gusti, comunicazioni, abitudini, percorsi di mobilità, modificazione dei materiali di costruzione e di arredo, della forma, dell’utilizzo della luce, che continuano a cambiare. Da un lato resta fondamentale il bisogno di tenere in considerazione tutte queste modificazioni socio-culturali e tecnologiche, dall’altro non possiamo ignorare i fondamenti della teoria e della prassi psicoanalitica, nonché le esigenze di profondità comunicativa che, da Freud in poi, soprattutto con il riferimento alle fasi pre-edipiche della vita mentale e alla cura degli stati psicotici, hanno assunto un’importanza sempre maggiore. Penso, quindi, che lo spazio esterno debba essere vivo e vitale e fare da cornice simbolica e da silente sostegno alle vicissitudini della coppia analitica al lavoro non secondo modalità predefinite, ma secondo modalità creative. Generalmente, gli spazi degli studi europei sono meno ampi di quelli americani, per cui la distanza della poltrona dell’analista dal lettino, su cui è sdraiato il paziente, è generalmente minore. Come minore è la distanza tra lo sguardo del paziente e le diverse parti arredate della stanza, che quindi, più facilmente rimanda al primitivo rifugio. Ne deriva proprio in termini puramente percettivi un diverso vicendevole ascolto e una diversa osservazione visiva, nonché una diversa cenestesi in relazione alla prossimità, alla separazione, ma anche in rapporto ai materiali, all’acustica e alla luce, di cui bisogna tenere conto. Differenti forme delle stanze e differenti materiali riverberano differentemente. Il suono è duro o dolce, riflesso o assorbito, in risposta alle diverse caratteristiche che, pertanto, costruiscono differentemente i problemi di prossimità, sicurezza, paura che la presenza o l’assenza di suoni adiacenti alla stanza stessa – suoni provenienti dalla via sottostante, voci nella sala d’attesa – possono determinare. Il vissuto di intimità nella stanza analitica sembra essere rinforzato dalla presenza di una finestra che segna la distinzione fra l’immisurabile dell’esterno della stanza e l’intimità dell’interno. Se Il vissuto di intimità può essere messo in questione a causa della distrazione che finestre troppo grandi possono provocare, la visione dell’orizzonte o di posti lontani introduce un tangibile sentimento di infinito, mentre il senso di chiusura degli interni ci ricorda il finito e il tangibile. La quantità e, ancora di più, la qualità della luce naturale all’interno della stanza d’analisi è molto importante, in quanto le cose che gli occhi vedono e i sensi sentono in questioni di architettura sono determinate dalle condizioni di luce e di ombra. Più frequentemente, per esempio, gli studi americani sembrano possedere maggiore luminosità di quelli europei, per via non solo degli ampi spazi, ma anche della grandezza delle finestre, della tinteggiatura delle pareti e dell’uso dei materiali e della loro combinazione. Tutti questi aspetti incidono sulla percezione della luce naturale, che può talvolta essere eccessiva per il luogo dell’intimità e della privatezza o, all’opposto eccessivamente fioca, alimentando angosce di isolamento e di deprivazione. Ricordo i positivi commenti di alcuni pazienti quando ho sostituito nella stanza di analisi la chaise longue di Le Corbusier che determinava con la sua foggia una obiettiva costrizione spaziale con relativa mancanza di comodità e mobilità del corpo, con un lettino più ampio e più morbido, che facilitava il rilassamento e i movimenti corporei e, quindi, la possibilità di ricordare i sogni e di fantasticare. Altri pazienti, però, si sono espressi in termini negativi circa il cambiamento del lettino, in quanto la seduta a inclinazione variabile della chaise longue favoriva la possibilità di regolazione dell’altezza, per cui poteva anche diventare una sorta di poltrona, mentre il lettino tradizionale obbligava alla posizione distesa. Mi viene in mente anche il vissuto di provvisorietà e promiscuità di un paziente che, prima che da me, era stato da un analista che lo faceva sdraiare su un vero e proprio divano da salotto. Il paziente fantasticava che su quel divano il suo analista prendeva il caffè con i suoi ospiti e che, quindi, come ha avuto modo di dire: “poggiava la testa dove degli sconosciuti poggiavano il culo”, per cui da nessuna parte, tantomeno su quel divano, si realizzava la possibilità di un posto non promiscuo e tutto per lui, di un luogo intimo solamente suo e con una funzione ben individuata. Credo, inoltre, che non sia possibile parlare della stanza d’analisi senza prendere in considerazione gli spazi adiacenti. La sequenza dell’arrivo contiene soglie multiple, sottili e potenti elementi che segnano il territorio, e la dialettica tra interno ed esterno. La portineria del palazzo, il suo ingresso, le scale, l’ascensore, il pianerottolo davanti alla porta, l’anticamera, la sala d’aspetto, eventualmente i servizi igienici, sono esempi della sequenza spaziale attraversata prima di passare dallo spazio pubblico alla privatezza della casa e che permettono la possibilità di gioco, l’oscillazione virtuosa fra le due dimensioni. Entrare e uscire, l’accoglienza e il commiato sono una parte importante dell’esperienza analitica. I confini sono certamente fisici, ma possono essere dati in differenti modi. Alcuni sono chiaramente visibili, altri sono invisibili, altri ancora sono implicitamente suggeriti, ma non per questo non sono ferocemente avvertiti, sia fisicamente che emozionalmente. I confini reali o immaginari della stanza rimandano anche spazialmente ai confini reali o immaginari della relazione. Certamente non ho alcuna intenzione di proporre un modello architettonico di stanza d’analisi e mi rendo conto che si possa correre il rischio che eccessive semplificazioni mettano in secondo piano l’originalità, l’unicità di ciascuna stanza di analisi, così come l’integrazione dei dati spaziali e percettivi con il mondo interno del paziente e la specificità di quella relazione analizzando-analista. Mi sembra utile però evidenziare gli aspetti storici (le stanze di analisi sono più frequentemente all’interno delle abitazioni degli analisti in Europa rispetto all’America), geografici (in America, rispetto all’Europa, è maggiore la vastità degli spazi esterni ed è minore la densità della popolazione e conseguentemente è maggiore l’ampiezza degli spazi abitativi), architettonici (è maggiore l’importanza data storicamente alla luminosità degli interni americani, che però presentano soffitti più bassi, in un certo senso potenzialmente più oppressivi, mentre gli interni europei, anche a causa della loro vetustà, e quindi della storica necessità di avere spazi ridotti e ridotte comunicazioni con l’esterno per conservare il calore, sono più frequentemente meno luminosi, nonostante l’altezza delle stanze sia generalmente maggiore), sociologici (l’incremento della professionalizzazione dell’attività psicoanalitica con la relativa esibizione dei vari diplomi come trofei, il rispetto di standard minimi per gli studi medici, ecc.), e tecnici (le differenti teorizzazioni psicoanalitiche). Tutti questi aspetti possono entrare in gioco in modo non neutrale nella costituzione del setting e quindi, nella costituzione, nel vissuto e nell’interpretazione dei movimenti transferali e controtransferali. Conoscere e approfondire l’impatto degli aspetti architettonici e di arredo delle stanze di analisi sulle dinamiche della relazione analitica, favorisce una valutazione del setting meno ideologica e più integrata nelle sue diverse componenti.

6. Cosimo, stiamo vivendo in una fase storica in cui l’emergenza ambientale sta diventando non un problema fra gli altri, ma il problema centrale per la sopravvivenza della specie umana. Nel tuo libro “L’Inconscio e l’ambiente. Psicoanalisi e ecologia” si avverte l’intensità del tuo interesse per la protezione dell’ambiente, specialmente per gli effetti dei cambiamenti climatici e più in generale dei disastri ecologici causati dall’uomo nell’era dell’Antropocene e per i meccanismi che ci difendono dalla presa di coscienza delle nostre responsabilità e dell’urgenza dei cambiamenti dei nostri stili di vita. In che modo pensi che la psicoanalisi possa essere uno strumento teorico e clinico utile per affrontare in termini più vantaggiosi per le donne e gli uomini le tematiche ambientali?

Noi siamo circondati dall’ambiente, respiriamo l’ambiente, dipendiamo dall’ambiente, ma al tempo stesso lo teniamo dentro di noi, nelle nostre menti, nei nostri sogni, nei nostri conflitti, nelle nostre angosce, nelle nostre paure. Proprio per questo la psicoanalisi non va considerata un lusso, ma una preziosa risorsa da sfruttare adeguatamente per approfondire lo studio dei meccanismi di difesa individuali e comunitari nei confronti della presa di coscienza dei gravi problemi ecologici dell’oggi, delle catastrofi ambientali e delle sfide con cui ci dobbiamo misurare. La psicoanalisi non può dare risposte preconfezionate e consolatorie a problematiche così complesse, che implicano sguardi e decisioni di ordine politico, economico, sociale, ma può aiutarci a riflettere sulle domande che vengono poste dagli individui e dalle comunità, evitando scorciatoie semplicistiche e rassicuranti. Oggi gli psicoanalisti, pur riferendosi a una cultura psicoanalitica ancorata nella tradizione, devono essere capaci di una grande apertura mentale per far fronte alle nuove realtà psicosociali e approfondire lo studio dei nuovi disagi della civiltà, delle nuove declinazioni della sofferenza psichica in rapporto alla disintegrazione delle strutture identitarie tradizionali, dei garanti metapsichici quali li abbiamo conosciuti fino ad oggi. Non si tratta certamente di riproporre il vecchio concetto di psicoanalisi applicata, cioè la spiegazione e interpretazione soggettiva, astorica, sostanzialmente riduzionistica e patologizzante, dell’interprete (tra l’altro senza alcuna possibilità di conferma o di rifiuto) della realtà esterna, riportandola al lavoro inconscio e alla sua decifrazione, senza tenere conto della molteplicità dei suoi significati, ma di proporre quella che Lacan definisce psicoanalisi implicata, capace quindi, insieme agli altri saperi, di capire e immaginare quale umanità stiamo costruendo. Bion (1973) scrive che siamo a uno stadio abbastanza avanzato per renderci conto dell’ampiezza dei nostri problemi, ma non così avanzato da sapere come risolverli. Le informazioni scientifiche a nostra disposizione sono sufficientemente chiare e precise per consentirci di posare uno sguardo non distrattamentesorpreso, ma consapevolmente maturo sugli effetti dell’Antropocene sul nostro pianeta. Oggi possiamo affermare di avere elementi di conoscenza più che sufficienti per rappresentarci correttamente gli effetti corrosivi che l’attuale sistema di sviluppo e la conseguente incuria ambientale producono, inducendo il non riconoscimento della nostra dipendenza dalla fecondità della biosfera, ma anche molti elementi conoscitivi sufficientemente validi per analizzare le nostre ambiguità emotive. In un’ottica di etica ecologica, dobbiamo guardare con occhi limpidamente allarmati, non ingenuamente ottimistici o irresponsabilmente indifferenti, al consumo illimitato delle risorse del pianeta, sconsideratamente ritenute inesauribili. L’uomo ha bisogno della Terra, che ha bisogno dell’uomo che, a sua volta, deve essere aperto all’interscambio e alla cooperazione con gli altri elementi dell’ecosistema culturale e biologico, accettando i suoi limiti. A causa dell’epidemia da coronavirus in Cina, le misure adottate per contenere la diffusione virale hanno favorito una notevole riduzione del consumo di carbone che, insieme alla drastica diminuzione dei voli aerei, ha comportato conseguentemente l’abbassamento dei livelli di emissione di CO2. Lo stesso è avvenuto poi nei Paesi in cui vi soni state drastiche riduzioni della produzione industriale e del traffico automobilistico e aereo. Questo dato, pur all’interno di un quadro di crisi, dimostra il potere di un’azione collettiva sulle emissioni di CO2 e, quindi, può essere considerato un esperimento della realistica capacità di contrasto alla crisi climatica. È bastato un periodo di pochi mesi (in termini cosmici meno di un istante) perché tutto l’ecosistema abbia potuto trarre beneficio dalla stasi a cui gli esseri umani sono stati obbligati. Le acque dei mari e dei fiumi sono diventate più trasparenti; il cielo ha pian piano perso il grigiume che lo caratterizzava, ritornando azzurro; abbiamo visto nelle nostre città animali, che mai avremmo pensato, girovagare nelle strade senza automobili. Vale la pena valorizzare questi risultati ambientali, creando a tutti i livelli una transizione ecologica, in cui la biodiversità sia protetta, le energie rinnovabili siano più incentivate a scapito dell’utilizzo dei combustibili fossili, mettendo in atto meccanismi di produzione meno nocivi e inquinanti rispetto al passato. Bisogna costruire il futuro dei nostri figli e nipoti, evitando che modalità denegatorie, fossilizzazioni e incistamenti, oggi ampiamente presenti nello psichico, possano depositarsi e riprodursi nello psichico delle generazioni future, riproducendo i gravi danni che infliggiamo all’ambiente, come un’ipoteca dell’antenato nei confronti della discendenza. Come fare fronte alla netta contraddizione tra, da una parte, le immagini del progresso, dell’inesauribile, dello sviluppo illimitato che si è eretto a modello non oltrepassabile e, dall’altra, le carestie e le informazioni sul clima che drammaticamente ci piovono addosso? Come raccapezzarci tra immagini e informazioni così in conflitto tra loro? Com’è possibile che l’umanità sappia che il suo modo di vivere la mette in pericolo senza essere capace di modificare tale sistema di vita in relazione al pericolo che la minaccia? Un individuo che adottasse un tale comportamento sarebbe considerato folle o suicida. Quanto è intrisa di intensa conflittualità la condizione umana! Sterminiamo altre specie viventi e poi ci affanniamo per salvaguardarle dalle estinzioni; distruggiamo l’ecosistema e diamo l’allarme per salvare il pianeta; costruiamo abitazioni fragili in zone sismiche e, quando viene un terremoto, scopriamo virtù eroiche, rischiando la nostra vita per tentare di salvarne anche una sola dalle macerie. In “I sommersi e i salvati” (1986), Primo Levi identifica quella zona grigia dell’umano in cui coesistono spinte emotive, affettive, etiche di diverso ordine, fra loro anche conflittuali, di cui bisogna tenere conto soprattutto nelle situazioni catastrofiche. Uno dei primi ad esplorare questa zona grigia, mettendo in risalto le nostre difese patologiche è stato lo psicoanalista americano Harold Searles che, negli anni in cui incombeva la minaccia atomica e la paura della distruzione del pianeta, ha dato senso e valore all’ambiente “non umano”, all’habitat quotidiano, amplificando le intuizioni di Donald Winnicott a proposito della fusione del bambino con la madre (ambiente umano) e del “set-up uomo ambiente”. Il mondo vegetale, gli animali, le strutture architettoniche degli ambienti domestici ed extradomestici, le suppellettili, l’arredo, giocano un ruolo altrettanto determinante dell’ambiente affettivo e del milieu sociale per la formazione psichica, soprattutto nell’infanzia. Searles ha inoltre affermato che l’apatia generalizzata che si può osservare nel genere umano in relazione alla crisi ecologica si basa largamente su difese dell’io inconsce contro angosce di vario genere e che si manifestano a vari livelli in relazione allo sviluppo dell’io degli individui. Il nostro rapporto con l’ambiente è intriso di ambivalenza e distruttività, e le difese dell’io oscillano tra dipendenza e controllo, sottomissione e sfruttamento, invidia e gratitudine. Dopo Searles, bisognerà attendere gli anni duemila, dopo un silenzio colpevolmente lungo, interrotto solo da qualche voce isolata, per una ripresa delle riflessioni psicoanalitiche sul rapporto uomo-ambiente con Sally Weintrobe, Joseph Dodds, Renne Lerzman, Luc Magnenat e il sottoscritto.

Provo a tratteggiare le caratteristiche di alcune delle difese, delle differenti forme di rifiuto che entrano in gioco quando ci confrontiamo con l’emergenza climatica: lanegazione, il diniego e il negazionismo. Ognuna di queste forme implica in modo radicale effetti differenti:

a) La negazione comporta l’affermazione che qualcosa “non c’è veramente”, quando invece è vero che c’è e ci aiuta a difenderci dall’angoscia e dalla perdita. È una modalità di rifiuto che si costituisce come il primo stadio transitorio del lutto nell’accettazione di una realtà dolorosa, difficile da sopportare. L’individuo dice no alla realtà, ma non la distorce. L’individuo può cominciare a dire “non è vero”, quindi, seppure con stizza, accetta che sia vero, per poi finalmente cominciare a sentire pena e accettazione.

b) Il diniego presenta un problema più serio, in quanto contemporaneamente sappiamo e non sappiamo. Da un lato la realtà è conosciuta e accettata; dall’altro, con una sorta di alchimia psicologica, il suo significato è fortemente minimizzato. Un occhio aperto e un occhio chiuso. Nel tempo questa modalità difensiva risulta particolarmente pericolosa e intrattabile perché le nostre difese tendono a diventare sempre più rigide e radicate in relazione al montare delle angosce. Poniamo noi stessi in un una realtà alternativa per tenere a bada le crescenti emozioni negative e inconsciamente attacchiamo perversamente il significato razionale, proponendo una sorta di anti-significato.

c) Il negazionismo è facilmente riconoscibile e consiste nella diffusione intenzionale della disinformazione per interessi politici, ideologici o commerciali. È una modalità difensiva organizzata e pianificata in termini grandemente cinici, se non perversi, e la ritroviamo nelle campagne politiche o nelle schede esplicative che promuovono un prodotto, riducendo il valore o mettendo tout court in discussione le stesse scoperte scientifiche in tema di cambiamento climatico. Lo scetticismo perversamente porta prima alla semplificazione dei problemi, quindi, a un relativismo riduzionistico, per terminare con il vero e proprio negazionismo climatico, che impudentemente ribalta la verità e trasforma le fondate rilevazioni scientifiche in supposizioni non provate, in fantasiose congetture. Resta necessario evitare di mettere insieme le difese dell’individuo comunque esse si manifestino, che fanno parte della natura umana e sono il prodotto di migliaia di anni di storia della civiltà e determinano una responsabilità limitata e circoscritta, e il negazionismo che potrebbe definirsi come la modalità ideologicamente perversa di utilizzare difese quali la negazione e il diniego. Esso è organizzato dalle lobbies che propugnano attivamente la colonizzazione della biosfera e propagandano il consumismo, e che è perfettamente spiegabile con i meri interessi economici.

Un’altra modalità perversamente difensiva consiste invece nel pensare che il piacere e i vantaggi individuali che derivano dall’attuale stato delle cose, a spese degli svantaggi procurati agli altri e all’ambiente, venga propagandato come piacere universale con modalità confuse, che distorcono e invertono la realtà (Hoggett, 2013). La difficoltà ad entrare in contatto con le proprie angosce profonde porta ad allontanare da sé qualsiasi senso di responsabilità e qualunque presa coscienza della propria partecipazione alla creazione dei danni, per cui, attraverso un giustificazionismo esasperato, si passa da un “tanto, così fan tutti!” a un “tanto, a tutti piace così!”.

Un’ulteriore modalità difensiva consiste nella razionalizzazione, nell’intellettualizzazione, per cui a una corretta comprensione razionale della drammaticità della situazione ambientale, non corrisponde una comprensione emotiva altrettanto significativa. La distanza fra comprensione e sensazione può rendere molto difficile agire anche per chi è attento e politicamente impegnato. Espressioni come “riscaldamento globale”, per esempio, siamo ormai abituati a farcele scivolare addosso, mentre reagiamo a parole molto meno importanti. L’apatia consente di deproblematizzare le nostre paure, enfatizzando l’ampiezza dell’intervallo di tempo prima che le conseguenze del riscaldamento climatico vengano pienamente avvertite, oppure erodendo scetticamente la credibilità e l’autorità della scienza. Le persone possono dichiarare angoscia per la crisi climatica, ma devono fare i conti con il fastidio fino alla non accettazione del conseguente cambiamento nei comportamenti (per esempio usare i trasporti pubblici, andare in bicicletta sotto la pioggia, investire denaro nell’isolamento delle abitazioni). Questi modi di difenderci per tenere a bada l’angoscia travolgente in relazione al disastro ecologico, sono di impedimento alla costituzione di risposte costruttive e alla mobilizzazione di energie riparative, paralizzando le donne e gli uomini quando devono tradurre le loro preoccupazioni in azione e sostanziano l’illusorio vissuto che il nostro pianeta sia un’illimitata “madre–gabinetto”, una grande discarica capace di assorbire all’infinito i nostri prodotti tossici. Sarebbe necessario elaborare i sentimenti angosciosi di perdita e di finitezza per rapportarci autenticamente a un mondo dinamico e incerto, che dia spazio anche alla debolezza, alla fragilità. L’umano contiene aspetti difensivi quali la negazione e il diniego come aspetti ad esso connaturati (anche se originati dai vari meccanismi interni ed esterni che abbiamo visto) ma anche gli affetti e la propensione alla condivisione; quindi se è impossibile non prendere atto di queste difese, è però necessario lavorare non per espellerle dal discorso e per trasformarle, sottraendole al dominio del negazionismo.

L’indifferenza, la sbadataggine, la pigrizia, la banalizzazione e la svalutazione scientifica dei rischi ecologici, la sottovalutazione degli effetti catastrofici e l’apatia nei riguardi della rovinosa involuzione del rapporto uomo-natura, possono essere difese da un’angoscia intollerabile, per cui si rende necessario trovare nemici più visibili, che coinvolgono meno le proprie difficoltà a cambiare stile di vita, come per esempio il terrorismo o altri uomini, altre nazioni lontane come la Cina, l’India con il loro sfrenato sviluppo economico. È necessario anche sfuggire alla reazione opposta, che comprende l’esaltazione acritica del mondo naturale in cui, parafrasando il Candido di Voltaire, tutto andrebbe per il meglio nel migliore dei mondi possibili, e la drammatizzazione ossessiva delle pratiche di difesa ambientale, l’uso prolungato di toni allarmistici e di interpretazioni apocalittiche, l’opposizione al progresso scientifico. Queste posizioni possono diventare il terreno di coltura per un’adesione conformisticamente fanatica all’ideologia ecologista in una sorta di “allucinazione” gruppale. Il fanatismo va inteso come rifugio rispetto alla paura di sentire, di pensare, di confrontarsi, rendendo l’angoscia rigida ed estrema, l’anticamera della disperazione e del panico. Anche questo è un meccanismo di difesa che, enfatizzando idealmente il rapporto dell’uomo con la natura, nei fatti lo snatura, rendendolo retorico e sostanzialmente non fruibile. Gli psicoanalisti, a mio parere, per potersi confrontare con tutte queste difese, devono a loro volta assumere un chiaro impegno civile, una posizione politica netta e scevra da ogni fraintendimento nei confronti dell’urgente necessità di preservare e prendersi cura del mondo, partecipando allo sviluppo di un’etica ambientale che coinvolga anche la dieta alimentare che scegliamo, i prodotti che decidiamo di acquistare, il modo in cui costruiamo le nostre abitazioni e le nostre città e ci spostiamo nei nostri territori.

7. Hai scritto un libro “Pedofilia e psicoanalisi” molto noto, tradotto in molte lingue e che è stato presentato ai candidati della Società Ellenica, suscitando un notevole interesse. Certamente la pedofilia è una delle perversioni più gravi. Potresti parlare più in generale delle perversioni, perché, rispetto al passato, negli ultimi tempi è sempre più frequente che a noi nei nostri studi si rivolgano pazienti con disturbi parafilici.

La sessualità umana rappresenta un fenomeno così complesso e plurideterminato, così situato all’incrocio tra natura e cultura, da rendere velleitario ogni rigido rimando a uno statico concetto di norma. Ciononostante per non finire nella buia notte hegeliana in cui tutte le vacche sono bigie, vale la pena tentare di tracciare quell’immaginaria e mutevole linea di confine fra normale e patologico, la cui traiettoria risente fortemente e dinamicamente dei condizionamenti socio-culturali sui vissuti e i comportamenti umani. Sono conscio dell’ambiguità del cammino intrapreso, dei rischi insiti in una definizione, quella di perversione, che può assumere valenze moralistiche e peggiorative, ma sono anche convinto del valore di una ricerca clinica il più possibile rispettosa della diversità e concentrata sulla sofferenza umana, sia quella manifesta e avvertita soggettivamente, sia quella non del tutto avvertibile in quanto “egosintonica”. Nel dibattito scientifico sviluppatosi negli ultimi anni il termine “perverso” ha teso a scomparire nelle classificazioni psichiatriche, e a ridursi di peso specifico nella terminologia psicoanalitica, per definire più che altro una variante dell’orientamento sessuale standard. Pur avendo però un’accezione più neutra rispetto a “perversione”, il termine “parafilia” rischia di risultare da una parte troppo anodino e generico e dall’altra di rimandare, come dice Franco De Masi, a supposte componenti amorose, riconducendo riduzionisticamente il disturbo a un puro problema di orientamento della pulsione. Più che fare riferimento alle manifestazioni esteriori della sessualità ha più senso riferirsi alla modalità con cui il piacere viene ricercato e appagato, cioè alle modalità ripetitive, spesso compulsive o impulsive attraverso la messa in atto di comportamenti che si riferiscono al prevalere degli istinti parziali a testimonianza di uno sviluppo inibito, di traumi precoci, di fenomeni di regressione, ecc. Le teorie della perversione sono molte e differenti e riguardano di volta in volta i conflitti non risolti, il ritardo dello sviluppo affettivo, la ripetizione per tentare di dominare il trauma subito, la qualità narcisistica delle relazioni oggettuali, l’evoluzione sadica dell’aggressività distruttiva. In realtà, non sempre nella clinica è facile operare distinzioni nette, e quindi affermare altrettanto nette ipotesi eziopatogenetiche, mentre è più frequente osservare quadri compositi e a geometria variabile, situazioni cliniche che esitano da una forma all’altra, per esempio quadri episodici e disorganizzati che si strutturano in situazioni perverse conclamate e stabili, situazioni apparentemente ammantate da tenerezza e curiosità che, fornite di una notevole plasticità, si trasformano in quadri violenti e sadici, episodici o stabilmente strutturati. Lo studio e la terapia delle perversioni rispondono a un’esigenza di ordine sociale in quanto hanno anche lo scopo di prevenire, quando è possibile, eventuali sofferenze inflitte ad altre persone, vittime consapevoli o inconsapevoli dei comportamenti perversi con qualunque modalità e con qualunque giustificazione essi si manifestino. Negli ultimi anni, anche grazie alla teorizzazione kleiniana, il concetto di perversione è andato estendendosi, oltrepassando i limiti delle originali definizioni e accorpando al suo interno alcuni tratti di personalità o alcune modalità di relazione. Un ampliamento eccessivo del concetto rischia però di depurare la perversione di ogni connotazione sessuale, assumendo precipuamente il significato di distorsione della realtà, di pervertimento relazionale. Quella che potrebbe essere definita una nuova economia psichica, per usare un termine caro a Joyce McDougall, basata sulla ricerca sempre e comunque del piacere estremo e sulla sua esibizione, oggi la si ritrova in fenomeni sociali largamente prevalenti con una generalizzata modificazione della mentalità collettiva. La ricerca del dominio, lo stereotipo predatorio, l’idealizzazione del dolore e della distruttività, l’ideologia del meccanico e dell’inanimato, la ripetizione ritualistica e la pratica dell’estremo sembrano fare riferimento a una cultura che nega cittadinanza al limite e che propaganda la deregulation etica. Un fenomeno recente mette in evidenza che le perversioni sempre di più tendono a uscire dall’intimità segreta del rapporto duale per configurarsi come attitudini e scambi gruppali e si autogiustificano attraverso la proposizione del diritto a una sempre maggiore quota di trasgressività, propagandata come elemento visibile e condiviso di libertà. Quando le perversioni diventano mercato e vengono sdoganate ostentatamente in Internet, che favorisce attraverso la virtualità delle esperienze comunicative l’assenza del limite, il controllo dell’altro, vissuto come devitalizzato e disumanizzato, incapace cioè di emozioni e sentimenti, se non quelli che narcisisticamente gli vengono attribuiti, è lecito preoccuparsi molto perché il fenomeno rischia di avere le connotazioni di vera e propria epidemia sociale, in cui la ricerca di aggregazione nel web rappresenta anche il tentativo di eludere la colpa inconscia del singolo attraverso la condivisione aproblematica. Alcuni psicoanalisti sostengono che si è passati da una cultura fondata sulla rappresentazione, che si basa sull’evocazione dell’oggetto desiderato, a una cultura della presentazione, che consiste nell’appropriarsi automaticamente e istantaneamente senza mediazioni dell’oggetto stesso. In altre parole, da una cultura basata sulla rimozione dei desideri, e quindi sulla nevrosi, a un’altra che raccomanda la loro libera espressione e soddisfazione e promuove in tal guisa la perversione. Il benessere psichico, la salute mentale sembrano essere non tanto in armonia con l’Ideale, quanto con un oggetto di soddisfazione consumistica. Penso che, pur contenendo elementi di verità e rimandi ad oggettive tendenze sociali in atto, queste affermazioni non vadano assolutizzate in quanto, se generalizzate, possono condurre a posizioni reazionarie e conservatrici che, oscillando tra idealizzazione e denigrazione, rimandano nostalgicamente a un passato con dei limiti precisi e, quindi, in ogni caso con potenzialità organizzatorie definite, in opposizione a un mondo attuale senza alcuna possibilità di delimitazione e, pertanto, così sconclusionato e disincantato da diventare psicoanaliticamente inabbordabile. Sappiamo che raramente i perversi si sono rivolti a uno psicoanalista perché, nel momento in cui avessero intrapreso un progetto di cura, avrebbero dovuto rinunciare ai loro comportamenti e all’utile secondario che ne deriva sotto forma di piacere trionfante. Quello che invece paradossalmente sta succedendo è che, rispetto al passato, negli ultimi tempi sono aumentate le richieste di psicoterapia e psicoanalisi nei nostri studi da parte di perversi e, specificamente, di persone affette da dipendenza dalle immagini perverse, soprattutto pedopornografiche nel web. Questo avviene certamente perché spesso temono le conseguenze sociali dell’impulso che li spinge a contatti sessuali fisici o virtuali giudicati riprovevoli e illegali, ma anche perché cominciano ad avvertire come emotivamente insostenibili, non più facilmente tollerabili atteggiamenti di sfida ai propri limiti, ai propri confini, come a quelli dei propri partner. La speranza è queste flebili linee di tendenza possano rafforzarsi in modo che Il lavoro psicoanalitico, attraverso l’impervia relazione transfero-controtranferale possa permettere di accedere, pur con enormi difficoltà, al mondo infantile del perverso, alle sue angosce, ai traumi subiti e mai elaborati, ai sentimenti indicibili anche a se stesso. La relazione analitica può favorire processi identificativi con la vittima, che non viene vissuta come partner consenziente di un ludico scambio sessuale, ma come persona traumatizzata e sofferente e consentire la costituzione di abbozzi depressivi propedeutici a una stabile presa di coscienza.

8. Anche il concetto di perversione distinto da quello di perversità ha suscitato in me un notevole interesse.

La perversità è stata definita da Henri Ey, in un’ottica fenomenologica che non trascura la lezione psicoanalitica, come l’attrazione e il desiderio del male, la volontà di fare male, il piacere di sopraffare, una deliberata tendenza a compiere atti cattivi e aggressivi al solo scopo di nuocere. Claude Balier (1996) formula i concetti di «perversione» e «perversità», distinguendo nettamente i comportamenti perversi dai comportamenti sessuali violenti. Egli introduce in modo originale il concetto di perversità sessuale, in cui il criminale è completamente preso all’interno della messa in scena che viene da lui messa in atto, al punto di essere agito e scomparire come soggetto. La perversità sessuale è molto vicina alla psicosi e va inserita nel registro della violenza pura che porta all’annientamento dell’altro a vantaggio di un impossessamento narcisistico. Nell’organizzazione perversa, che viene definita come modalità difensiva dall’angoscia di castrazione o dall’angoscia di perdita dell’oggetto, invece, il soggetto è capace di rielaborazione, di diversificazione. I momenti perversi dei feticisti, dei masochisti, degli esibizionisti, dei voyeurs permettono loro di integrare la violenza originale, di limitarla, di evitare che debordi ulteriormente. La pornografia, in cui spesso compaiono immagini sadiche, può difendere dalla messa in atto di fantasie omicide. Nei casi gravi succede l’inverso: non soltanto lo scenario perverso non facilita l’integrazione di una certa violenza distruttiva, ma addirittura passa al servizio della violenza. Si può dire che vi è perversione della perversione sessuale nel senso freudiano del termine, inversione cioè dell’organizzazione psichica corrispondente, scacco in ogni caso di ciò che sembra funzionare di tanto in tanto nei perversi che noi ritroviamo sui lettini. Per capire come funziona questa evoluzione alla rovescia, bisogna ritornare alla metapsicologia della pulsione parziale. In ogni pulsione c’è un intento sessuale e uno distruttivo. Finché i due intenti si articolano sotto il primato della genitalità, i guasti sono limitati. Quando l’intento distruttivo prende il sopravvento al punto di relativizzare la soddisfazione sessuale, allora c’è perversione della perversione, e si va verso la perversità sessuale, con relativi passaggi all’atto violenti, che implicano un deficit o addirittura un’assenza della capacità di simbolizzazione. Per affrontare adeguatamente questo tema bisogna rifarsi al concetto di pittogramma di Piera Castoriadis Aulagner (1975), ossia a ciò che vi è di più originario, a monte di qualunque raffigurazione della scena primaria. Suo modello sarebbe l’incontro bocca-seno in cui l’oggetto non si distinguerebbe dalla zona erogena. Si tratterebbe insomma di una sorta di vissuto del corpo che anima le emozioni più primitive dove il dispiacere si confonde con il piacere, il rappresentante con il rappresentato. Il tutto costituisce però un «fondo rappresentativo», che prenderà forma nel corso dei processi successivi, in cui la scena primaria potrà essere rappresentata attraverso le relazioni genitoriali in un après coup. Se, però, nella sua funzione di specchio del pittogramma, l’atto nella realtà, che entra in rottura con il pensiero, riesce a conservare un adeguamento di organizzazione con questo «fondo rappresentativo», potrebbe avere lo stesso potenziale positivo che Winnicott assegna alla reazione antisociale, che cerca di recuperare qualcosa di «sufficientemente buono» andato perduto. La perversità sessuale, dice Balier, fa appello a un processo di abolizione della natura oggettuale dell’altro e insieme di desoggettivazione, che permette al paziente di sfuggire a una catastrofe psicotica, riducendo, però, la propria esistenza – per un periodo più o meno lungo – alla pulsione stessa e al suo manifestarsi nel mondo circostante, magari nella sua portata estrema, di tipo omicida. Anche Otto Kernberg (1992) distingue la perversione dalla perversità, definendo quest’ultima come la trasformazione intenzionale, conscia o inconscia, di qualcosa di buono in qualcosa di cattivo: l’amore in odio, il significato in mancanza di senso, la cooperazione in sfruttamento, il cibo in feci. Essa è al servizio del narcisismo maligno. Avendo io esperienza di quadri estremamente compositi e variabili, la cui stabilizzazione avviene in tempi successivi e in cui è possibile rilevare la coesistenza sia di tentativi dolorosamente comunicativi, sia di un narcisismo distruttivo di base che contemporaneamente mette in scacco i pur disperati tentativi oggettuali, ritengo utile e opportuno distinguere situazioni in cui vi è presenza di aspetti comunicativi e oggettuali con prognosi più favorevole, seppure sempre riservata, da altre in cui si può parlare di puro Thanatos, di distruttività primaria, con prognosi sfavorevole, distinguendo, pertanto, la perversione dalla perversità. Tale distinzione mi sembra estremamente convincente e utile da un punto di vista clinico, in quanto consente di evitare che la perversione abbracci quadri clinici improntati a diverse modalità di funzionamento mentale. Credo, che la sintomatologia perversa si esprima diversamente a seconda che si innesti su quadri nevrotici, borderline o psicotici, con conseguenze differenti anche dal punto di vista del trattamento psicoterapeutico. Sono diverse, di volta in volta, le difese che si formano; ma soprattutto si riscontra nella perversione la conservazione di una pur ridotta capacità rappresentativa, mentre la caratteristica della perversità sessuale è costituita principalmente dall’assenza di pensiero, dalla netta impossibilità di simbolizzazione. Se nella perversione prevale il narcisismo a-oggettuale, nella perversità presente nelle personalità antisociali e negli psicotici si assiste alla destrutturazione del Sé. Guardare agli aspetti difensivi della perversione, anche nelle forme più apparentemente a-oggettuali, permette di approfondire le radici traumatiche che danno linfa alla personalità perversa, la sommatoria di microtraumi ripetuti, le comunicazioni familiari patogene, i distacchi prematuri, gli abbandoni, e allontana l’ipotesi di teorie innatistiche, che rischierebbero di cristallizzare la patologia perversa.

9. Che cosa puoi dirmi della psicoanalisi italiana? In Grecia abbiamo già presentato molti psicoanalisti italiani (fra gli altri ricordo Antonino Ferro, Stefano Bolognini e Sarantis Thanopoulos) e, nell’ultimo numero della rivista de Οιδίπους, io ho presentato la teoria del campo con una specificazione sulla modalità in cui è stato inteso teoricamente clinicamente dalla scuola Italiana.

Freud in una lettera a Edoardo Weiss del 19 novembre 1923 scriveva: “Non dubiti che anche in Italia l’avvenire è della psicoanalisi. Solo che dovrà attendere parecchio tempo”. La profezia di Freud si è avverata. La psicoanalisi italiana, dopo le iniziali difficoltà, è stata attraversata da intensi fermenti favoriti anche da differenti influenze teoriche soprattutto dal 1970 in poi. Pur restando intatta e comune la base freudiana, si è confrontata, venendone via via arricchita, con il pensiero psicoanalitico francese, con il pensiero kleiniano, con quello post-kleiniano, quindi, ancora con quello bioniano e con quello winnicottiano. Più recentemente vi sono state anche aperture verso il pensiero kohutiano, la teoria dell’attaccamento e l’intersoggettivismo. La molteplicità e l’articolazione dei diversi orientamenti si è manifestata in confronti anche accesi, ma mai in dispute e guerre intestine laceranti. Molti analisti stranieri di queste scuole hanno contribuito alla formazione degli analisti italiani con conferenze e supervisioni nel nostro paese. Io stesso ho avuto il piacere di partecipare a conferenze e gruppi di supervisione condotti da Donald Meltzer, Salomon Resnik, John Steiner, Ronald Britton, Elisabeth Bott Spillius, Eric Brenman, Jean-Michel Quinodoz, Jacques Hochmann. La nostra capacità è stata, come scrive Stefano Bolognini nell’introduzione al libro da lui curato “Il sogno cent’anni dopo” (Bollati Boringhieri, Torino, 2000), “nell’ibridazione integrativa consapevole e di buon livello”, nella contaminazione fertile fra diversi indirizzi teorici. Fra le grandi individualità del passato della psicoanalisi italiana vanno citati Musatti, Fornari, Gaddini, Matte Blanco, Corrao, Luciana Nissim. L’elenco degli psicoanalisti tradotti oggi in diverse lingue e conosciuti in tutto il mondo, oltre ai nomi importanti da te citati, sarebbe troppo lungo e non voglio correre il rischio di trascurarne alcuno, né tantomeno di farne menzione in modo non sufficientemente approfondito. Io stesso sono stato più volte invitato a tenere conferenze e supervisioni in Francia, Spagna, Portogallo, Inghilterra, Brasile, Argentina e Stati Uniti. La psicoanalisi italiana degli ultimi decenni ha avuto sviluppi teorici e progressi clinici rilevanti e ha mostrato, come ricorda Anna Nicolò nell’introduzione al libro “La Società Psicoanalitica Italiana. Un secolo di storia, di idee e di analisti” (Alpes, Roma,2020) a cura di Fabio Castriota, che la storia della SPI come istituzione è stata caratterizzata dalla contaminazione con la storia della società e delle strutture sanitarie e universitarie italiane per la presenza di psicoanalisti al loro interno, fra i quali ricordo Dario De Martis, e Fausto Petrella perché sono stati i miei maestri. Il pensiero psicoanalitico italiano ha dato contributi particolarmente significativi e originali in particolare sui temi quali il transfert/controtransfert, la persona dell’analista e il campo analitico, il trauma, il lutto e la sua elaborazione, il preverbale, la fusionalità e gli stati primitivi della mente, la metapsicologia e la teoria della tecnica, le patologie gravi, il rapporto creativo con le altre discipline. Il gruppo Geografie della Psicoanalisi, coordinato da Lorena Preta e di cui faccio parte,tenta di tracciare una mappa della psiche basata sulle interconnessioni e interazioni generate da culture anche distanti da quella di provenienza della psicoanalisi trattando temi problematici che trovano diversa espressione nelle varie realtà. L’esperienza del gruppo, partendo dall’Italia, è diventata internazionale e attualmente trova un posto centrale sull’homepage del sito Web dell’IPA. Alcuni anni fa è uscito il libro “Il pensiero psicoanalitico italiano. Maestri, idee e tendenze dagli anni ’20 ad oggi”, a cura di Franco Borgogno, Alberto Luchetti e Luisa Marino (Franco Angeli, Milano, 2017) che da conto della ricchezza e della creatività degli analisti italiani odierni. Le riflessioni sviluppate e le esperienze maturate danno origine a una sorta di affresco teorico-clinico vario e colorato, che differenzia il pensiero psicoanalitico italiano da quelli francese, britannico, nordamericano o sudamericano. Credo che oggi si possa efficacemente parlare di una psicoanalisi italiana che, pur all’interno di una crisi della psicoanalisi a livello mondiale favorita anche dalle dimensioni temporo-spaziali accelerate e da una tendenza al pensiero concreto, mostra tutta la sua vitalità e necessità, aprendosi sempre di più al confronto con gli altri saperi e meritando un posto di rilievo nella cultura e nella società.