Parole chiave: mutazione antropologica, realtà, meccanismi di difesa, trauma, dissociazione

Don’t believe in yourself

Don’t deceive with belief

Knowledge comes with death’s release

D. Bowie

Tra il 2017 e il 2018 Jem Bendel, Professore di Sustainability Leadership presso l’Università di Cumbria, si prende un anno sabbatico. Si dedica ai suoi interessi, ma più che altro scrive un paper che non vedrà mai la pubblicazione. Troppo pessimistico, gli verrà detto, per essere accolto da riviste scientifiche.

Come a volte accade, la diffusione di questo scritto prende però strade non ufficiali. “Deep adaptation: a map for navigating climate tragedy”, il titolo del lavoro di Bendel, approfondisce il legame tra la non linearità del cambiamento climatico e il collasso sociale. Il primo agisce come acceleratore del secondo.

Tommaso Guariento, insieme al collettivo Clusterduck, nel libro “Miti, meme, iperstizioni” (2022), parte da qui per analizzare l’ipercomplessità del momento che viviamo e per cercare di sbrogliarne i fili estremamente ingarbugliati. Proveremo anche noi, seguendo alcuni suoi spunti di riflessione, a seguire delle tracce che ci porteranno a riflettere sul cambiamento epistemologico in corso.

Scrive il Corriere della Sera nell’inserto Salute del 1° di marzo: “Ci sono adulti che sembrano non essere in grado di mettere in atto i comportamenti necessari per raggiungere gli obiettivi che si prefiggono nella vita. Se a questa difficoltà se ne aggiungono altre, quali scarsa capacità di concentrazione su specifiche mansioni, una carente memoria di lavoro, problemi con la messa in fila secondo importanza dei compiti necessari per raggiungere un certo risultato (…)”.

Cosa hanno a che fare tra loro i Meme, il cambiamento climatico, il fascismo, i disturbi dell’attenzione, depressione e mania, le ontologie della complessità e quella sensazione che abbiamo un po’ tutti che le cose si stiano mettendo veramente male? Quali fantasmi si agitano nell’immaginario Mentre continuiamo a fare la nostra vita come se nulla fosse, Repubblica di mercoledì 26 marzo scrive: “Acqua, fiammiferi e barrette energetiche: l’Ue vorrebbe che gli abitanti dei 27 paesi si dotassero di una borsa contenente il necessario per essere autosufficienti 72 ore in caso di crisi o conflitto”.

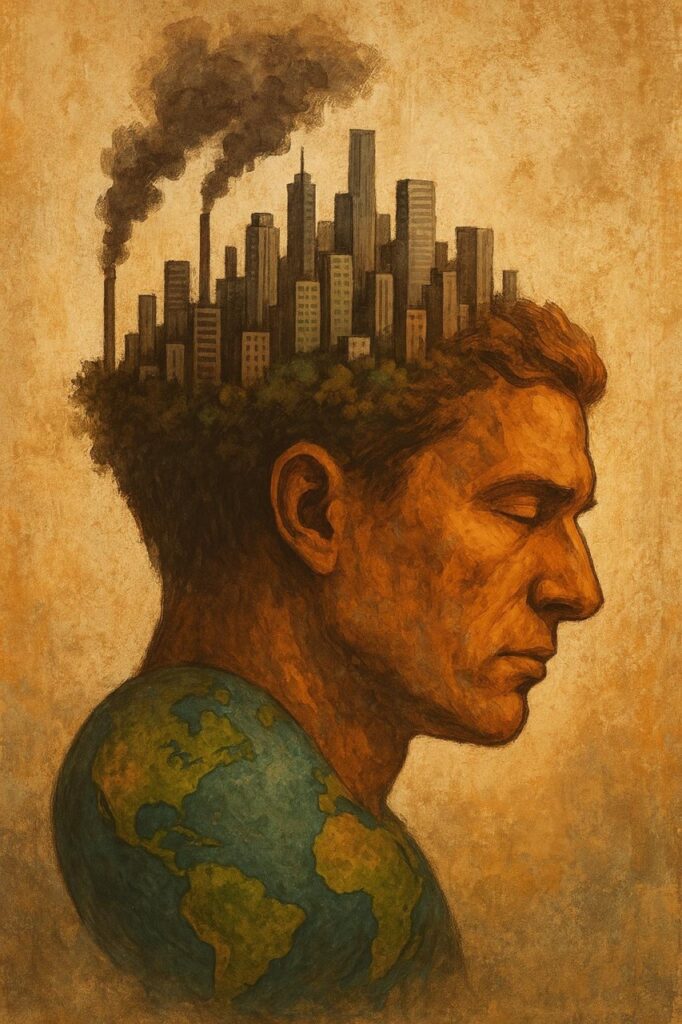

Partiamo da un assunto. Sembra sempre più evidente che non contemplare la possibilità dell’estinzione stia divenendo la condizione di pensabilità dell’Antropocene. Analizziamo quali siano i meccanismi collettivi di reazione e le strategie difensive in relazione ai rischi esistenziali e all’incapacità di adattarsi a uno scenario di collasso della società civile. È possibile che la rimozione, a volte la negazione, più spesso il disconoscimento e il diniego, e praticamente sempre la dissociazione, siano all’origine di molte patologie neurologiche, così come della costruzione di collettivi identitari in lotta tra loro?

Quanto più la morte collettiva, l’estinzione, l’immagine di un pianeta senza umani, viene forclusa tanto più sembra tornare nella sua rappresentazione e continuare ad affascinarci. Sarebbe noioso compilare un elenco dei film, delle serie, dei libri, degli articoli che oggi vanno a implementare il serbatoio dell’immaginario collettivo della fine del mondo come lo abbiamo conosciuto fin qui. Ce ne sono tantissimi: se non è un sentire comune il minimo che si possa dire è che sia un tema che ha un pubblico.

Al di là delle soluzioni (anche qui ce ne sono tante e molto interessanti, provenienti dall’universo anarchico, e che provano a pensare un altro mondo possibile) ci interessa l’impatto che tutto ciò ha sull’attenzione collettiva.

Le narrazioni della fine possono essere viste come un modo per affrontare la paura, controllandola nella fantasia, oppure potrebbe trattarsi di un cambio di paradigma? Propendiamo per la seconda ipotesi nella misura in cui siamo di fronte ad uno shift cognitivo. Stiamo passando dalla descrizione alla narrazione, dall’economia politica alla cosmopolitica, dalle tecnoscienze alla tecnologia dell’immaginario.

Tali narrazioni si inseriscono all’interno di questi rovesciamenti. In un certo senso è come dire che noi siamo già nel tempo della fine: non c’è da meravigliarsi più di tanto se quindi la fine del tempo è divenuta merce e al tempo stesso un oggetto tecnico.

Per Heidegger, ad esempio, dalla negazione dell’angoscia esistenziale nasce una particolare forma della dissoluzione dell’Io. È il “si” impersonale che diviene dittatura tacita e inavvertita nel “si parla”, “si dice”. Vogliamo dire con ciò che l’enormità di quanto stiamo vivendo oggi, l’esperienza di tale enormità, non può che scavalcare i limiti della razionalità (ragion pura) e dell’etica (ragion pratica), per cercare un rifugio nell’immaginario.

E in quel territorio rievochiamo in forma spettrale ciò che rimane fuori dalla nostra capacità di comprensione. L’attualità che sta sotto il nostro naso non è altro che questo rapporto con l’impensato.

C’è un nesso tra tutto ciò e l’enorme dose di distrazione quotidiana di cui “ci facciamo” tutti quanti? Come ci si fa una dose di eroina o ci si fa una botta di cocaina.

Distruzione e distrazione oggi intessono dei rapporti sempre più stretti. Una dissociazione pervasiva e infiltrante che, essendo la cornice, è qualcosa di diverso sia dai meccanismi dissociativi “sani” e vitali di cui, tra gli altri, parla Bromberg (2012).

La distruzione è sempre sotto i nostri occhi, ma registrata e diffusa nell’economia dell’attenzione, come la chiama Tommaso Guarento. Sembra che non ci interessi ad un certo livello, ma ci ritroviamo infine addicted.

E non basta più il modello freudiano-bioniano-ogdeniano del “sognare” la realtà. Un processo mentale normale, derivato dalla funzione alfa, che traduce in contenuti legati, in contenuti psichici, il reale dell’angoscia. Oggi è uno strumento di comprensione troppo semplice ed ottimistico. Ed è ottimistico perché come è noto il sogno ha la funzione di continuare a farci dormire…

È come se il mondo reale ci stesse dicendo che non può più essere sognato perché dal reale fa ritorno qualcosa che ci angoscia: ci accusa. Come nel sogno del padre che vede il figlio accusarlo in quanto lui non vede. Cosa?

“Padre non vedi che brucio?” dice il figlio nel sogno, mentre realmente nella stanza accanto il suo corpo senza vita sta prendendo fuoco a causa della cera bollente colata sulla salma. Anche l’altro uomo che doveva vegliare stava invece dormendo.

Che effetto fa questo sogno se ripensato oggi? Con quel corpo di bambino che brucia, il figlio morto, la nuova generazione senza più possibilità, mentre la generazione dei padri dorme? Il sogno non custodisce più il lusso di continuare a dormire, ma torna come un fantasma di morte e di accusa. Quel fantasma è solo sognato? Di certo il sogno non lo “tiene” più…

Come nel sogno del padre la nostra epoca è caratterizzata dal venire meno dei confini tra fatti e finzioni. Anche nel senso che le storie stesse producono sempre più effetti reali ed esiti futuri.

È molto interessante chiedersi oggi come una narrazione nasce, si diffonde e prolifera all’interno della psicosfera. È sul terreno delle narrazioni che oggi si producono effetti reali, tanto quanto i rapporti di produzione. L’unità minima di tali contenuti è il Meme, un contenuto che si propaga attraverso la rete e diviene improvvisamente celebre. La psicoanalisi dovrebbe interessarsi di “memetica”, chiamiamola così, non fosse altro perché molti nostri analizzandi ne sono immersi costantemente. E noi con loro. Parliamo di un tipo di discorso, gesto, immagini, personaggi, azioni che si trasmettono attraverso gif, audio, video, e influenzano letteralmente il corso degli eventi. Qualcosa di simile non ci ricorda l’ipnosi? Le tecniche di persuasione certo non se l’è inventate “internet”, ma la rete piuttosto sembra un buon brodo per lo sviluppo di ciò che già dagli anni venti del secolo scorso sono state le tecniche di propaganda.

La propaganda ha qualcosa di magico e gli esperti di marketing moderni sono come maghi e stregoni dei nostri tempi. D’altronde chi più del marketing ha approfondito il rapporto “magico” tra linguaggio e volontà soggettiva?

Il lemma più ambiguo a cavallo tra magia e “social” è influenza: il fatto che un certo tipo di discorsi, pronunciati da una certa persona in una data posizione, hanno il potere di condurci a compiere azioni. Li chiamiamo influencer.

I discorsi degli influencer non sono narrazioni dotati del super potere performativo del linguaggio? Non ricorda la magia tutto ciò? Ad esempio, ricorda il rito Voodoo: un’azione a distanza resa possibile “per incantamento”, direbbe Dante, attraverso l’uso di rituali, suggestione, linguaggi. Interessante notare come la figura dello Zombie, eroe indiscusso, simbolo e mostro che popola le fantasie di molta produzione culturale attuale, sia nato proprio all’interno di quella tradizione culturale; come un soggetto reso docile e “vivomorto” da un’azione magica a distanza.

Vengono in mente i balletti ripetuti in modo seriale sulle piattaforme, vere e proprie versioni post-moderne del tarantismo pugliese: in essi hanno una funzione preminente le danze rituali, trattamenti coreutico-musicali di una possessione da parte di figure divine, o ‘recitazione’ della possessione stessa. Lo sguardo anoressico è pieno di questi balletti.

Pensiamo anche alla cibernetica per cui se il futuro retro-agisce sul passato allora potremmo pensare che quando una narrazione si autorealizza “quello che accade non è la manifestazione nel futuro di un desiderio presente, ma la provenienza dal futuro di elementi che vengono catturati da una storia” (Guariento, 2022, p.44).

Morale della favola: siamo esposti ad una enorme quantità di fenomeni angosciosi e confusi, da una immane quantità di narrazioni che spesso si auto-alimentano nell’intersezione tra la distruzione e la distrazione, che viaggiano in direzioni ingovernabili usando tecniche di marketing che ricordano le pratiche magiche. Tutto questo tanto più aumenta in potenza quanto più la tecnologia glielo consente, perdendosi e tornando trasformato in movimenti rizomatici e ripetuti. Questo ci rende oggetti “esposti” e tenderemo a riemergere sempre più stupiti (o stupidi) se non impariamo a nuotare in questo brodo da soggetti.

I meme producono un immaginario collettivo, estremamente stratificato, ma spendibile. È uno story telling tanto più potente quanto più Internet si espande. È possibile dunque inventare, avverare, il futuro attraverso la concatenazione di story telling, immaginazione collettiva e abilità politiche? Sembrerebbe di sì.

Aggiungiamo un altro filo a questo intreccio già complesso. Quello di Hype. Quanto precede trova una sua traduzione nel capitalismo digitale come un pensare e presentare, far ricevere ogni prodotto, come hype.

Hype è l’eccesso, l’impennata, una montatura usata in ambito comunicativo, una grande aspettativa che viene creata su un nuovo prodotto. I pinguini tattici nucleari cantano la loro “fuori dall’hype”. Mentre Emma si lamenta di essere “stanca di questa città, dove la notte non dormi mai, dove la musica è solo hype”. È un concetto che ha molto a che fare dunque anche con un clima diffuso. Leon Daudet in Mélancholia fa riferimento al termine aurea: quasi fosse una manifestazione atmosferica dello stato psichico. Ciò, tra l’altro, ben rappresenta come oggi non dobbiamo pensare ad uno psichico come un “interno”, separato dall’esterno come fosse solo un contenitore. C’è uno psichico che è come un fenomeno atmosferico, una psicosfera nella quale ognuno di noi è una piega.

Di aurea parlava già Charcot, come di un’alterazione atmosferica che precede l’attacco isterico. Tenendo presenti questi strati della significazione, oggi il termine assume ancora un nuovo significato. È qualcosa che cattura e governa la nostra attenzione e l’emozione.

Pensiamo alle tante storie di “criminali” che piacciono a tutti e sono ormai, con buona pace di Nanni Moretti, ovunque nel cinema. Bifo nel 2015 scriveva: “Il crimine è un amplificatore e consolidatore di fama”.

In questa descrizione potrebbe però esserci qualcosa di inquietante che non solo ha a che fare con il capitalismo, ma con una mutazione antropologica in direzione di un cyber-organismo-collettivo, nel quale ormai umano e non umano si intrecciano. Tutti i processi, infatti, nei quali siamo immersi, dai social alla semiosfera più in generale, sembrano un grande organismo gestito da un algoritmo che ha come fine la riproducibilità dell’hype.

Mancava solo l’intelligenza artificiale a gonfiare questo fantasma che ha in Matrix il suo antenato. Intelligenza artificiale non come strumento, ma il sapiens che si adatta a questo nuovo macro ambiente dell’IA. E non c’è jouissance che possa tenere il confronto con l’hype nell’epoca della sua riproducibilità algoritmica.

In questo processo, come è evidente, ne va dell’identità. Cosa altro è questa montatura se non un vorace e rapidissimo processo che tenta una soggettivazione? Nel quale la tristezza coincide per molti nell’anonimato, nella sua forma di non-hype. Mentre la fama sembra l’asintoto di questa curva che ha i suoi orgasmi nel “diventare qualcuno”.

L’identità è una sorta di nuova merce e come la merce vuole essere riprodotta, apprezzata, indossata. Non ci sarebbe tra l’altro nulla di male a vederla così. Nulla di più immaginario dell’Io tutto sommato e nulla che si offra di più all’Altro, alle sue influenze, alle sue prescrizioni. L’Io avviene sempre davanti uno specchio e oggi può essere venduto come qualsiasi altra merce.

Nulla di male insomma? Eppure, oggi c’è poco da stare allegri.

Seguendo sempre le tracce di un immaginario collettivo, spostiamoci ora, se pure di poco, su un versante più politico.

Vorremmo porci delle questioni epistemologiche: ovvero interrogare il rapporto tra tale complessità e quelle narrazioni che hanno più a che fare con il fantasma paranoico della cospirazione. Detto altrimenti: cosa lega l’uso politico della narrazione alla formazione di un’informazione sempre più polarizzata. E fascista.

La presenza nell’informazione (soprattutto politica) di un sempre maggiore spazio occupato dalle teorie della cospirazione ha un nesso con una sorta di psicosi collettiva? Anche qui vedremo che è il paradigma che sta cambiando.

Il nuovo fascismo consumista non necessita più di ideologie, ma di un attrattore semiotico, la cui funzione non è quella di indirizzare le passioni, di governarle. Non c’è nulla di pedagogico, non stiamo a scuola.

Piuttosto l’operatore semiotico è valido nella misura in cui può contribuire a togliere freni inibitori. Potremmo quasi spingerci a dire che la conversione del consumismo in fascismo è una conseguenza della perversione dei meccanismi di story telling impiegati nel marketing politico. Qui (p.114) Tommaso Guariento ha ragione da vendere.

Ed è veramente interessante in questo panorama cercare di comprendere come e perché una storia ha successo. Non dipende dai big data o dalle nuove acquisizioni delle neuroscienze. Saranno sempre elementi non codificabili ciò che rendono una narrazione una storia di successo. L’utilizzo di un certo frame narrativo, che funziona, non coincide con l’adesione ad una parte politica, ma sembra sia più una strategia necessaria in un mondo complesso e saturo di informazioni.

La narrazione dopo tutto, come ci insegna Harari, è il dispositivo cognitivo che abbiamo sempre usato per fare esperienza di quella cosa che poi finiamo per chiamare realtà.

Non c’è nessun modo per evitare le storie, così come non esiste un meta-linguaggio. Non è insomma questione di comunicazione (o in altro senso lo è sempre) ma il punto sono le condizioni di possibilità del dispositivo epistemico.

C’è una costante però in queste storie, almeno ultimamente. Il fatto che a vincere sia spesso un messaggio non ideologico e coerente, ma anzi spesso sconclusionato e schizofrenico, fatto di posizioni estreme che creano una falsa confusione? Peter Pomerantsev, giornalista britannico di origine “sovietica” scrive: “in questo mondo credere in qualcosa è ridicolo; mentre la capacità di mutare costantemente forma è celebrato (2014)”.

Sembra ci sia quasi un meccanismo e dunque una logica in ciò che rende hype un certo tipo di storie. Cerchiamo di entrarci un po’ di più.

Tutto ciò che di rilevante è nato in internet nell’ultimo ventennio viene dai chan. Cos’è un chan? Chan viene da channel (che tenerezza pensare ai vecchi canali televisivi…). Sono delle chat in sostanza, dei forum anonimi che nascono nel Giappone. Il Giappone è stato un buon humus per questi dispositivi, dopo il boom degli anni Ottanta e alla fine del successivo decennio terribilmente depresso. Nascono lì, come nasce lì la figura dell’Hikikomori. Sono forum di discussioni online su argomenti di ogni tipo. Inizialmente si condividono scherzi, immagini porno, passioni nerd, confessioni e offese.

Le due caratteristiche dei cosiddetti chan sono l’anonimato e un sistema che prioritarizza i contenuti che hanno avuto più attenzione. Lì dove l’anonimato toglie un freno ai desideri, il flusso continuo di contributi premia quelli più estremi creando una sub cultura caratterizzata da uno stile di umorismo che frammenta, discute, remixa ed estremizza il mainstrem. Una sorta di Hikikomori militarizzati.

In questi ambienti virtuali, favoriti dall’espansione di internet, è nata e si è sviluppata quella sub cultura che oggi sta diventando il mainstream politico in molti paesi ed è un po’ ovunque sui social più popolari.

Un ecosistema caratterizzato e governato dalla cattura dell’attenzione. A differenza delle attuali piattaforme non c’è mediazione. Il carattere trasgressivo, anonimo e bramoso di attenzioni si rivela una fonte di intrattenimento infinito. Converte il capitalismo in un fascismo consumista tanto folle quanto violento.

È un dispositivo che sembra fatto apposta per lanciare nella psicosfera messaggi fascisti che dalla loro hanno una potentissima capacità di “cattura”.

Come questo sia avvenuto, la storia di questa trasformazione che vede questi “canali” divenire dei veri e propri laboratori di “odio” e di teorie del complotto, sembra un romanzo cyber punk, che porta dal Giappone e da questi frequentatori nerd dei forum fino a Capitol Hill. Non è un gioco insomma.

Non è questo lo spazio dove ricostruire questa storia e altri l’hanno fatto meglio di noi. Rimandiamo al lavoro di Matteo Lupetti pubblicato su Dinamopress “Lǝ videogiocatorǝ sono statǝ le cavie della grande radicalizzazione che ha portato all’assalto a Capitol Hill”. Lupetti ricollega il Gamergate, il Pizzagate, QAnon, nomi che in molti non conoscono, con Donald Trump che finisce a dare una visibilità mainstream all’Alt Right (la destra alternativa americana) a ciò che sembrava una semplice deriva. Qualcosa di simile la fece Berlusconi con il Movimento Sociale nel 1994… ma oggi avviene in un ambiente del tutto diverso.

A noi interessa, come dicevamo, l’aspetto epistemologico tanto che questo tipo di modelli ricordano molto quando Deleuze e Guattari in Mille piani (1980) descrivono i cambiamenti che avvengono “tra gli strati”. Questo “tra” è un modo di dire che non si può stabilire fin dal principio in quale strato avverrà il cambiamento e che effetti ci saranno negli altri strati.

Ciò che ci interessa è che c’è tutto un inconscio in questi concatenamenti. Un inconscio di gruppi che reagiscono ad una paura di scomparire, i maschi bianchi cisetero, l’idea paranoica di altri gruppi che desiderano il caos, desiderio sempre censurato, traslato che si trasforma in un malvagio nemico che vuole distruggerci e che va abbattuto.

È un modo di nascondere il proprio sadismo? Non lo sappiamo, ma crediamo fortemente che la psicoanalisi è da queste parti che dovrebbe andare nella sua versione post-edipica.

Come siamo attrezzati per affrontare tali livelli di complessità? Quali cartografie possiamo immaginare?

Quando non riusciamo a comprendere i dati complessi lo story telling e il mito ci aiutano. Ciò rende lo spazio immaginario, specie quello collettivo, sempre più importante. Quanta angoscia ad esempio può metterci la spiegazione dialettica di Marx che analizza la società in un’ottica strutturalista o quella post strutturalista di Foucault che ricorre al concetto di “discorso” per districare l’intreccio delle cause sociali? Entrambe infatti sono spiegazioni “impersonali”. Mentre l’immaginario della cospirazione, per quanto a volte semplicemente folle, quando si lega a qualcosa di occulto, ha però sempre il pregio di ricorrere ad una volontà. L’esempio del Covid è forse il più eclatante.

È questo immaginario oggi che agisce come operatore semantico per molti. La psicoanalisi non può fare a meno di interrogarsi su queste dimensioni semantiche e non può archiviarle come psicosi. Le psicosi oggi vincono le elezioni in paesi dalla lunga tradizione democratica.

Infine torniamo da dove siamo partiti.

L’Antropocene rappresenta qualcosa di impensabile, un’oscurità, la fine delle condizioni materiali che abbiamo conosciuto fin qui. Un’angoscia metafisica. Questa angoscia si esprime anche e soprattutto nello scetticismo verso le figure del vecchio antropocentrismo. Cercare di tornare indietro “ai sani valori di un tempo” sarebbe ingenuo, senza contare poi che è da lì che veniamo e l’Antropos ha molte responsabilità in questa storia.

Un’esuberanza maniacale e la depressione si contendono i nuovi territori psichici. Territori non più pensabili come mondo interno individuale. Dal lato malinconico alcuni cominciano a pensare ad un modno senza Sapiens. Dal lato maniacale un tecno capitalismo trans umano sembrerebbe pronto a salvarci tutti salvo poi fungere da batterie a Matrix. Un’intelligenza artificiale come macro organismo collettivo che riorganizzerà e salverà il mondo.

Ci sono nel mondo attuale però altre forme di legame (pensiamo al Kin di D. Haraway) e altre ontologie possibili (basta leggere un libro di De Castro). Dove si collocherà infine la psicoanalisi?

Una prospettiva che ci sembra molto interessante, e che affonda anch’essa nella stessa episteme della complessità di cui abbiamo cercato di seguire le derive, è uscire dall’idea di un soggetto umano. Pensare ad un soggetto che non preceda la sua agency, ma che sia un effetto di questa. Radicalizzare le posizioni di Sartre, quando all’inizio del suo “L’esistenzialismo è un umanismo” dice dell’uomo che in lui l’esistenza precede l’essenza. Pensare dunque tale esistenza come costantemente modellata e rimodellata in relazione alle attuali lotte collettive, in quanto l’Antropocene è abitata da fantasmi di estinzione come abbiamo visto e adattarsi è un lavoro in corso sempre più in cima alle agende politiche.

In altre parole, ciò che oggi intendiamo con umano, il nostro nuovo umanismo se vogliamo, può essere distribuito tra un insieme sempre più ampio di attori, umani e non umani.

Abbiamo a che fare con una rete sempre più complessa di interazioni tra umano e non umano, tra organismi, protesi tecnologiche, tra il locale e l’universale, tra fantasmi di catastrofe e salvezza tecnologica.

È un brodo come lo definiscono Deleuze e Guattari in “La geologia della morale. Per chi si prende la terra”. Ma un brodo di agentività.

Epistemologicamente non è più tanto la metafora della rete ad aiutarci, ma un’interpenetrazione delle entità che non esistono se non in quanto presenti tra gli strati, creando ampie zone di indiscernibilità e di indistinzione. “Gli strati erano dei livelli, delle cinture. Consistevano nel formare materie, nell’imprigionare intensità o nel fissare singolarità in sistemi di risonanza e di ridondanza, nel costruire molecole più o meno grandi sul corpo della terra, nel far entrare queste molecole in insiemi molari” (Deleuze a Guattari, 1980 p. 84).

Il significante oggi ha meno a che fare con il simbolico che con queste ridondanze e intensità.

Una metafisica melange, direbbe Emanuele Coccia, dove non ci sono più enti, ma un enorme campo di eventi ad intensità variabile.

Ci piace allora pensare che stiamo passando dal simbolico al simbionte e che questo passaggio non debba necessariamente portare verso una nuova versione del fascismo.

Ma magari ad un rizoma, a cui si somma la torsione oscura della metafora. Oggi stiamo però vivendo la difficoltà dei nostri modelli, per quanto eterogenei, a cogliere un tratto unitario nella dispersione delle identità fluide. Facciamoci pace e magari potremmo anche scongiurare la deriva pseudo reazionaria. “Pseudo” di fatto, in quanto questo processo non siamo più noi a gestirlo (Bifo 2022), ma può facilmente divenire un fantasma mostruoso fatto di Big data e orrore.

E per quanto riguarda la psicoanalisi: non dimentichiamoci che questa sostanza dai molti nomi, l’oscurità quantistica che sembra risalire alla superficie, è sempre inconscio, desiderio, attenzione, relazione, produzione, natura, vita, materia.

Non si può lasciarla tutta nelle mani del capitalismo.

Bibliografia

Bifo, Suicidio e omicidio di massa, Milano, Baldini e Castoldi, 2015

Bromberg (2012), L’ombra dello tsunami, Milano, Cortina, 2022

Deleuze, G. e Guattari, F (1980) Mille Piani, Orthothes, Napoli, 2023

Guariento, T. Miti, meme, iperstizioni, Krillboks, Roma, 2022

Lupetti, M. Lǝ videogiocatorǝ sono statǝ le cavie della grande radicalizzazione che ha portato all’assalto a Capitol Hill, Dinamopress https://www.dinamopress.it/news/l%C7%9D-videogiocator%C7%9D-stat%C7%9D-le-cavie-della-grande-radicalizzazione-portato-allassalto-capitol-hill/