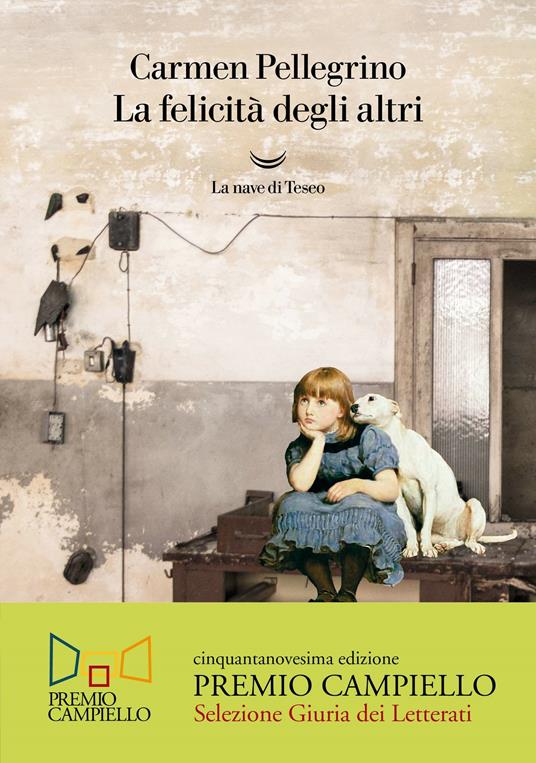

La felicità degli altri

di Carmen Pellegrino (La nave di Teseo, 2021)

a cura di Daniela Federici

… che tu sei qui, che la vita esiste, e l’identità,

che il potente spettacolo continua

e tu puoi contribuirvi con un verso.

Walt Whitman

Parole chiave: #trauma, #lutto, #speranza

Quale vita non ha un passato che torna a dar forma al presente, a dominarne i sogni e condizionarne il destino?

La prosa poetica della Pellegrino tesse una storia delicata e intensa, intrecciando in modo incantevole un immaginifico erudito con una minuziosa cura ai personaggi che incorniciano la protagonista mentre carrella lungo i tempi della sua esistenza.

Una bimba raggomitolata nel grande orcio di terracotta antistante casa, riparo dove trova scampo dal dissesto ottuso della sua famiglia, fantasticando miglia di altrove nei territori che i greci chiamano eikasia, regno di miraggi, ombre e illusioni. Fra le mani una logora foto rubata a un robivecchi, una donna Sioux dal cui sguardo si sente contenuta, cui racconta ciò che nessun altro sembra intenzionato ad ascoltare.

Dicono che sia una gioia per il cuore trovare qualcuno che ci vede e ci dice chi siamo. Dicono che essere visti, finalmente visti, sia una benedizione che trasforma.

Ma ciò che resta in ombra si abitua a non essere guardato.

La piccola Clotilde, dal cuore mutilato per una tenerezza che non arrivava mai, con un fratello perduto in un buio impensabile, a dieci anni viene lasciata alla Casa dei Timidi.

L’abscissione è il distacco con cui la pianta madre si libera di foglie, fiori o interi rametti.

La Casa dei Timidi è un rifugio sulla collina dove il Generale e Madame crescono bambini sottratti a vite divelte. Il Generale ha un passato di valano, un figlio di famiglia povera nel tempo in cui i bambini venivano esposti come bestiame nella compravendita del lavoro infantile. Sulle note del piano suonato da Madame, la sera l’uomo racconta della crociata dei fanciulli, leggenda antica che per lui è emblema della domanda di tutti gli abusati: cosa c’entrano i bambini nel fio delle storture degli adulti? Pedine sulla scacchiera delle loro vendette, come i figli di Medea, o come quelli di Giobbe, sacrificati nel gioco crudele fra Dio e il Diavolo, ammutoliti del buio rimasti senza nome. Di tutti loro il Generale sogna il riscatto, a tutti loro Madame tende una mano.

Quando arriva in quella comunità, Clotilde è in fuga dai fantasmi che l’assediano, una costanza d’angosce che infetta la sua solitudine in una persistenza di vita sopravvissuta alle distruzioni.

L’anastilosi, ci dice l’Autrice, in archeologia è la ricostruzione di edifici ottenuta mediante la ricomposizione delle antiche strutture. La Carta del restauro di Atene raccomanda, quando le condizioni lo permettano, di ricollocare gli elementi originari ritrovati; quando invece la conservazione di ciò che viene messo in luce in uno scavo fosse riconosciuta impossibile, è consigliato, piuttosto che votarlo alla distruzione, di seppellirlo nuovamente.

Quante risonanze con il lento lavoro di scavo e costruzioni, necessità di emersioni e oblio che conosciamo nel viaggio dentro noi stessi, processo che sottende tutta la tramatura del romanzo.

La protagonista infatti, fra quelle presenze miti e accoglienti che coltivano il suo divenire, inizia a imbastire la ricomposizione dei suoi resti e decide di darsi nuovi nomi, un po’ per incarnare le varie voci del dentro – comprese quelle che aveva sempre evitato per troppa vergogna di sostare nei propri panni – un po’ per cercare di affrancarsene ripartendo con una nuova sé.

La ritroviamo a Venezia, un luogo che per l’Autrice vuole essere una configurazione dello spirito, un luogo non atterrito dalla fragilità, capace di restare salda sulla più insicura delle basi.

Hanno ragione quelli che studiano a fondo i luoghi: possono “trasformare”, dare forma a chi vi si immerge con l’intenzione di farsi camminare accanto dei fantasmi che trattengono.

Carmen Pellegrino è anche una storica, che ha fra i suoi interessi lo studio dei luoghi disabitati e delle rovine degli antichi insediamenti.

È nel ventre amniotico di Venezia che Clotilde – divenuta Cloe – incontra il Professor T., altro stupendo personaggio, docente del corso di Estetica dell’ombra cui la protagonista si avvicina per comprendere il suo pensiero sul luogo oscuro.

Tutto in lui parlava di un tempo precedente in cui era rimasto impigliato, e quello in corso solo un riflesso che lo affrancava dalla fatica di ogni possibile avvenire. Si diceva che gli avesse fatto cilecca la vita.

È lui che le insegna come le ombre ci proteggano, come occorra averne riguardo, cercando il luogo dove riparano invece di ricacciarle.

Nascondiamo la nostra debolezza e rifuggiamo quella degli altri per non esserne contagiati.

Rifuggiamo l’oscurità come se temessimo di venirne risucchiati.

Caravaggio dipingeva l’ombra, il buio, non la luce, c’era la materia suppurante della vita nei suoi dipinti, la luce su cui ci soffermiamo per indicarne il genio, è un bianco che si afferma per contrasto…

Le lunghe chiacchierate con il Professore sono l’insperato incontro di occhi che vedono.

I nostri corpi generano ombre che ci camminano a fianco, come buoni amici, amici di cui fidarsi. A volte ci precedono, scovando il fosso prima che ci finiamo dentro. Perché le maltrattiamo?

Cloe impara a parlare con le ombre, un’anima in ascolto, alla ricerca di una voce che la riporti al luogo accidentato della sua origine, al trauma antico del fallito tentativodi farsi amare, nella propria oscurità, nella fame del cuore. Apprende che la felicità è la possibilità di essere quel che si è senza la frusta del giudizio: siamo tutti piccoli e bisognosi, creature con niente in mano. Siamo ciò che di noi ritroviamo, fantasmi compresi.

Quando diviene una correttrice di bozze di libri per l’infanzia, lavora su una riscrittura de Il Pifferaio magico, con un finale che porta l’impronta dei racconti del Generale, dove i bambini lasciano le case di chi li maltratta per poi scacciare anche il Pifferaio.

Torna a re-incontrare il suo passato e altri deliziosi personaggi che rappresentano il riflesso della sua solitudine così come la forza di non farsi abbattere e andare oltre la propria sofferenza anche attraverso l’opportunità di cogliere mani tese. Jerus, Angela, fino a Elias, sorprendente creatura che da corpo al non venuto alla luce di sé.

A lungo ho vissuto con un coltello alzato nel buio… ho amato chi se ne andava e non ho amato chi mi guardava e taceva.

Perché le paure consolidate in fondo rassicurano, ci si sta dentro come nella propria casa, per quanto infestata di fantasmi.

Se si potesse andare oltre la propria coltre d’odio, se si potesse guardare a un altro nudi del proprio dolore…

Attraverso il contatto con una parte di sé che poteva ancora collocare la propria linfa vitale in uno spazio diverso da quello della propria gabbia interiore, Cloe riesce ad aprire una crepa nel muro delle verità inconoscibili e distorte di una memoria che insiste sulle proprie rovine.

Se guardo indietro, rivedo il relitto di un veliero incagliato nei fondali. A lungo è stata la mia dimora, adorna solo del silenzio che si insinuò tra questa me e le altre, come una morbida presenza cortese…

Quando poi il silenzio cominciò a farsi rivelazione, mi resi conto di avere una tale confidenza con la faglia che tanto valeva percorrerla, invece di continuare a maledirla.

Mi sembra di aver guardato in faccia tutto il dolore del mondo. Ma bisogna prendersi cura dei morti, amorevolmente, non negarsi la vita.

I fantasmi che tornano ad assediarla, un fato sconfitto che rischia sempre di re-inghiottirla e da cui Cloe cerca costantemente di svincolarsi: la protagonista della Pellegrino rende bene la lotta contro il negativismo, quell’esperienza della negatività che la chiude in se stessa sequestrandola in una ripetizione dell’identico. Testimonianza della fragilità delle esperienze infantili e delle cicatrici da queste lasciate nello psichismo, l’ombra dell’oggetto che ricade sull’Io è anche la traccia di un vissuto di deprivazione, cicatrice melanconica nella struttura, perché in assenza di un senso di sé sufficientemente coeso e con un confine labile fra dentro e fuori, la perdita dell’oggetto può comportare una simultanea perdita di sé.

Quando difetta lo sguardo desiderante dell’oggetto primario, l’individuo non può che provare a dar forma all’Io identificandosi al negativo con la cornice vuota di uno specchio non riflettente, con la diserzione stessa dell’altro, oscurità che è inscrizione del buco di un mancato investimento su di sé. Monumento commemorativo di un vuoto che non si può espellere, l’imago materna diviene un corpo estraneo interno dispotico nel suo negarsi quanto necessario per vivere, devitalizzata e devitalizzante, fissata nel tempo e nell’impossibilità trasformativa delle dinamiche rappresentative. L’infelice incontro con una presenza assente è un vuoto intrusivo che può rimanere privo della capacità di essere pensato, attanagliato nel paradosso melanconico che per fare il lutto della cosa occorre la si possa rappresentare.

Sono condizioni che impoveriscono la vita psichica del soggetto, attraendone le forze e condizionandone – con predizioni negative – il destino delle relazioni, cui ci si oppone per non ri-esporsi a dipendenza e delusione. È invece proprio attraverso il lento decantare di presenze che, come il Professor T., divengono progressivamente interne, oggetti soccorrevoli cui attingere quando ci si sente disperati, che si dischiude una possibilità elaborativa per sovrascrivere quell’originaria mancanza a essere, la possibile rinuncia a ciò che non è stato per poterlo trascendere con ciò che può.

E così qui io sono, nel mezzo del cammino / io che ho avuto in sorte vent’anni ampiamente guastati / cercando di imparare a usare parole, e ogni tentativo / è un ripartire da capo e un genere diverso / di fallimento, perché si è appreso soltanto / a usare al meglio le parole per quello / che non si ha più da dire, o nel modo in cui / non si è più disposti a dirlo. E così ogni impresa / è un nuovo cominciamento, un’incursione / nell’articolato in logoro equipaggiamento / che si deteriora sempre nella generale confusione / di sentimenti imprecisi, squadre indisciplinate di emozioni. / E quello che c’è da conquistare, con la forza e la sottomissione / è già stato scoperto una / o due volte o parecchie / volte da uomini che non si può sperare di emulare – ma non c’è competizione – c’è solo la lotta per recuperare / ciò che è stato perduto / e trovato e ancora perduto/ e ancora: e ora in circostanze che non appaiono propizie. Ma forse / non guadagno né perdita. Per noi / resta solo il tentare. Il resto / non ci riguarda. (Eliot Quattro quartetti – East Cocker)