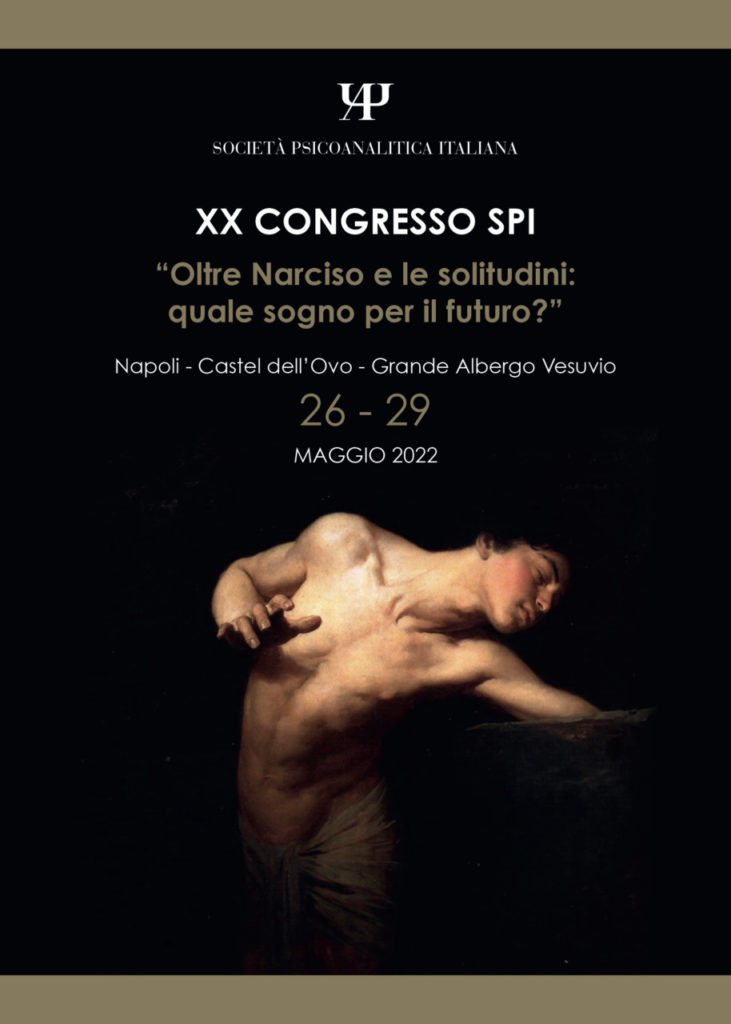

XX Congresso Nazionale SPI

26-27-28 e 29 maggio 2022

Napoli – Castel Dell’Ovo

Oltre Narciso e le solitudini: quale sogno per il futuro?

Il Congresso si terrà in modalità mista: in presenza ed in remoto.

PROGRAMMA del prossimo Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana: Oltre Narciso e le solitudini: quale sogno per il futuro? che si terrà a Napoli presso Castel Dell’Ovo, dal 26 al 29 maggio 2022.

ISCRIVITI QUI

Hotel nelle vicinanze

Sarantis Thanopulos, Presidente della SPI, presenta il XX Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana 26 – 29 maggio 2022, Napoli – Castel Dell’Ovo

La Psicoanalisi è un sapere che rifugge le mode.

Elena Molinari, Segretario Scientifico della SPI, presenta il XX Congresso Nazionale della Società Psicoanalitica Italiana 26 – 29 maggio 2022, Napoli – Castel Dell’Ovo

Verso il XX Congresso SPI. Dialogo con Enrico Palandri

Avvicinandoci al Congresso di Napoli, dialogo con Enrico Palandri sul tema che si discutera’: il narcisismo.

Enrico Palandri e’ uno scrittore ed il suo primo romanzo Boccalone, una storia vera piena di bugie fu pubblicato dalla casa editrice di Elvio Facchinelli.

Di questo romanzo scrisse Pier Vittorio Tondelli: “L’azione del libro si situa a ridosso del marzo del 1977, dei mesi della rivolta creativa, dei carri armati inviati a presidiare la cittadella universitaria. Ma Boccalone è soprattutto una storia d’amore, prima ancora che di crisi politica, la storia di come un innamoramento possa far scoppiare i propri equilibri, creare intensità nuove. È un libro che testimonia di una crescita, del suo autore, innanzitutto, del suo personaggio, del giro di amici. Gli scatti di questo processo di crescita sono descritti con estrema freschezza, scrupolosamente annotati senza alcuna compiacenza, senza narcisismo.”

Tratto da Un weekend postmoderno di Pier Vittorio Tondelli

La prima domanda che vorrei fare: la generazione degli anni settanta era una generazione senza narcisismo?

Cosa differenzia il nostro tempo attuale in cui il narcisismo pervade la tecnologia, la politica, l’idea della storia?

Enrico Palandri nei suoi libri ha affrontato in un primo momento (Boccalone 1979, Le pietre e il sale 1986 tradotto in inglese come Ages Apart, 1989) una riflessione in parte biografica sulla situazione politica italiana degli anni Settanta (anni in cui l’Italia è stata segnata da violenti contrasti politici). Dopo il terzo romanzo (Le vie del ritorno, 1990, tradotto in tedesco, francese e inglese come The way back, 1993), un libro più avventuroso sia strutturalmente che tematicamente, Palandri ha esplorato la narrazione in una modalità irrealistica e fantastica (Allegro fantastico, 93). I due romanzi successivi si sono concentrati sui temi della crisi della prospettiva storica (Le colpevoli ambiguità di Herbert Markus, 1997), dell’esistenza/non esistenza del tempo nella fisica e nella filosofia (Angela prende il volo, 2000). I temi principali dei due romanzi successivi sono la discriminazione sia all’interno di piccoli gruppi (famiglia, amici) sia in un ambito sociale più ampio (L’altra sera 2003), I fratelli minori (2010).

Enrico Palandri ha scritto molto ed ha dialogato molto, incontrando studenti, uomini e donne di altri paesi, psicoanalisti, non solo Facchinelli: cosa pensa della psicoanalisi e della sua cura?

“Il narcisismo abita i nostri amori e tutte le relazioni. Può essere fragile o contundente. Finché cerchiamo di rinchiuderlo in una definizione, non lo capiremo. Occorre una bussola psichica per navigare nei mari insidiosi della stima di sé, tra isole che si chiamano Insicurezza, Egocentrismo, Rabbia, Invidia, Vergogna.” (Lingiardi Arcipelago N 2021)

In uno degli ultimi scritti, Tondelli accenna all’isola di Capraia, o capperaia o isola del capro espiatorio dove lo troveranno abbarbicato. Ed allora l’ultima domanda sara’: c’e’ un rimorso di non essere stato narcisista?

Annotazioni bibliografiche

https://www.unive.it/data/persone/5592865/pubblicazioni

https://it.wikipedia.org/wiki/Enrico_Palandri_(scrittore)

I volti del narcisismo

Floriana Sarracino intervista Roberto Musella

Parole chiave: Narcisismo; Congresso SPI; Intervista; Roberto Musella; Floriana Sarracino

1) Congresso SPI. È con grande piacere che sono qui con Roberto Musella, Psichiatra e Psicoanalista, Membro ordinario della Società Psicoanalitica Italiana, Segretario della SPI e Direttore di SpiWeb, a dialogare sul narcisismo.

A questo tema sarà dedicato il prossimo Congresso SPI: “Oltre Narciso e le solitudini: quale sogno per il futuro?” Mi soffermo subito proprio sul titolo, poiché sembra interrogare con immediatezza la contemporaneità, accostando, da un lato le figure del narcisismo, la fissità di queste “separazioni imperfette” (Gribinski, 2002), in cui la solitudine siderale prende il posto della “capacità di essere solo” (Winnicott, 1965) e, dall’altro lato, le possibilità di una creatività psichica e del riconoscimento di una temporalità/temporalizzazione. Cosa puoi dirci in merito?

Narciso è drammaticamente solo, il rapporto che intrattiene con il mondo circostante è informato solo da se stesso. Alla ninfa Eco è permesso esistere solo se, restituendo la voce di Narciso, annulla la sua soggettività per farsi specchio. Il risultato per Narciso è quello della drammatica perdita di contatto con il mondo, la rarefazione siderale della relazione con l’altro da sé. Il narcisista vive prigioniero di relazioni con oggetti che non sono altro che proiezioni del sé, quelli che H. Kohut definisce oggetti-sé. Solo quando la solitudine del narcisista incontra l’altro in uno spazio potenziale, che è quello della creatività e del sogno, si apre la possibilità di trasformare il narcisismo solipsistico e autoreferenziale in una potenzialità relazionale. In questo caso il sogno, fondamento della creatività, diventa il luogo dell’incontro, a metà strada, tra il creare e lo scoprire l’oggetto, come teorizza Winnicott.

2) Una “sfida” teorica. Si potrebbe dire che il Narcisismo continua a rappresentare una “sfida” per la psicoanalisi, sia sul versante teorico, che su quelli clinico e tecnico. Utilizzo il termine “sfida” pensando a quel clima transfero/controtransferale che non di rado caratterizza il lavoro con questi pazienti o certe fasi analitiche in cui la presa narcisistica si fa particolarmente intensa.

Sappiamo che nella stessa opera freudiana il concetto di narcisismo ha avuto vicissitudini complesse, ben prima e ben al di là di Introduzione al Narcisismo (Freud, 1914). Dopo Freud, numerosi autori hanno osservato gli altri volti di Narciso. In un tuo bel lavoro di qualche anno fa (Musella, 2017), ti sei occupato anche di questo. Quali secondo te gli snodi teorici più rilevanti?

Il narcisismo è un concetto chiave per la psicoanalisi per diversi motivi. Esso, collocato al centro della produzione teorica di Freud, lega la prima topica alla seconda e consente, pertanto, una chiave di lettura continuista della metapsicologia freudiana. Inoltre, la centralità del narcisismo dal punto di vista delle teorizzazioni psicoanalitiche postfreudiane, lo vede un concetto cardine che proprio a partire da Freud, lega Balint, Winnicott, Kohut, Grunberger, Green e altri autori che hanno lavorato il concetto implicitamente o esplicitamente sotto angolazioni diverse. Mi convince una stadiazione del narcisismo che prevede a) un narcisismo primitivo b) un narcisismo primario e c) un narcisismo secondario. Il primo è una condizione di indifferenziazione primitiva tra soggetto e oggetto, tra soggetto e mondo esterno; il secondo è il primo momento in cui si investono i nuclei autoerotici che saranno a fondamento dell’Io; il terzo vede il ripiegamento sull’Io, già formato, di libido ritirata dagli investimenti oggettuali. Se concepiamo il narcisismo in questa prospettiva diacronica, le differenze teoriche apparentemente insuperabili tra i diversi autori, che si sono occupati di narcisismo, e le differenze che si incontrano nello stesso Freud, che ne ha dato definizioni diverse nel corso della sua opera, si assottigliano, perché diverse prospettive teoriche affrontano angolazioni e momenti diversi del narcisismo e non diverse visioni dello stesso fenomeno. Quella che ancora manca, e di cui cominciamo a sentire forte l’esigenza, è una teoria psicoanalitica unificata del narcisismo.

3) Una “sfida” clinica. Il narcisismo ci convoca su vari fronti simultaneamente: è forse una delle dimensioni che più spinge a ricordare la natura eterogenea dello psichico, le componenti metapsicologiche contemporaneamente in gioco, la continuità tra normalità e patologia, il “chiasma” (Green, 1997), i punti di intersezione tra differenti livelli psichici, i rapporti tra pulsione e oggetto, l’alterità. Il narcisismo, lungi dall’assumere una qualità esclusivamente negativa o dal manifestarsi soltanto in condizioni cliniche che si organizzano intorno ad una sofferenza narcisistico-identitaria, si caratterizza per una sorta di “polisemica ubiquitarietà”.Che ne pensi?

È proprio così, il narcisismo può essere la nuova frontiera teorico-clinica della psicoanalisi che raccorda la teoria e la clinica contemporanea. Condivido con Grunberger che la dimensione narcisistica si oppone a quella pulsionale. Per capirci: quanto più si è narcisisti, tanto meno si è capaci di ingaggiare una relazione erotica con l’altro. Il desiderio dell’altro è eroso dal ripiegamento antilibidico del soggetto. Il narcisismo si oppone, dunque, alla pulsione da un lato e alla relazione dall’altro. Il lavoro di analisi è innanzitutto un lavoro di apertura del soggetto alla pulsione, al desiderio e alla relazione erotica con l’altro. Attraverso il transfert si ingaggia un corpo a corpo che scalza il solipsismo ideale e le relazioni con oggetti sé e investe, se le cose vanno bene, progressivamente l’altro, che viene scoperto strada facendo, liberandosi dalle catene cui era stato costretto dalla sua condizione di oggetto soggettivo.

4) Narcisismo di morte. A proposito di clinica, merita forse una menzione di rilievo l’apporto di Andrè Green (1983) con il concetto di “narcisismo di morte” e quella particolare configurazione narcisistica che ha chiamato “complesso della madre morta”. Nella clinica contemporanea ci imbattiamo continuamente nei territori del “bianco”, zone di glaciazione psichica in cui s’impone il congelamento degli investimenti affettivi e della rappresentazione dell’esistenza indipendente dell’oggetto. Come poter amare ed essere amati quando nello sguardo dell’altro s’incontra sempre l’imago di quel primo sguardo, quello specchio opaco dell’oggetto originario?

Purtroppo, molto spesso, il narcisismo è caratterizzato dalla incapacità a contattare la vita. Gli investimenti in alcuni casi non solo non si rivolgono all’oggetto ma non riescono neanche a ripiegarsi sul soggetto. Questo narcisismo radicale è dominato dal disinvestimento e dalla pulsione di morte che si oppongono, a livello economico, al turbamento psicosomatico che deriva dall’essere vivi e abitati dal desiderio. La vita può essere sentita come una minaccia perché altera un equilibrio mortifero, caratterizzato da uno stato indifferenziato di quiete che denega l’esistenza dell’altro, la caducità del limite e in termini più tecnici, rinnega il complesso di castrazione che introduce il soggetto nell’universo simbolico che esita nel conflitto edipico. Il narcisista grave vive così in un equilibrio antierotico e glaciale dove sono bandite le pulsioni e le emozioni.

5) Sfida tecnica e narcisismo dell’analista. Le cose dette fin qui conducono alla necessità di un continuo ritorno, un’incessante messa al lavoro anche della tecnica psicoanalitica. Come avvicinare questi involucri psichici così delicati senza ripetere massivamente e in identico il trauma originario?

In che modo introdurre l’alterità quando questa è puntualmente e radicalmente rigettata? Parte del prossimo Congresso SPI sarà dedicata anche a questo, e al narcisismo dell’analista. Immagino che l’implicito riguardi la possibilità per l’analista di cedere quote del proprio stesso equilibrio narcisistico, conservandosi disponibile a lasciarsi attraversare senza rimanere catturato, o farsi immobilizzare ma non devitalizzare, a tollerare forme e temperature di transfert mortiferi.

L’analista dovrebbe essere disponibile a farsi usare dal paziente, rinunciando per lunghi tratti dell’analisi alle proprie convinzioni e alla propria soggettività. Dovrebbe lasciarsi inglobare nella geografia psichica del paziente ed essere usato al fine di riemergere, sul finire dell’analisi, come soggetto separato. Solo il rapporto con il lutto di un oggetto che si differenzia via via dal soggetto, può condurre ad un equilibrio nuovo e diverso della relazione con l’altro e consente la trasformazione profonda del narcisismo. Definire, viceversa subito, con forza, la propria soggettività limita la possibilità dell’analista di essere condotto a fondo nel mondo interno del paziente e di assumere le diverse forme del transfert narcisistico necessarie per differenziarsi. In fondo la tecnica psicoanalitica, che prevede nel setting la presenza ineffabile e “invisibile” dell’analista, ha una delle sue ragioni di essere proprio per questo motivo.

6) “Psicoanalisi ancora”. Per chiudere, ma non per finire, mi torna in mente quanto diceva Anzieu (2000, p. 253) alcuni anni fa a proposito della differenza, per la psicoanalisi, tra le origini e la sua situazione attuale: “Ieri gli psicoanalisti dovevano sfidare la resistenza del mondo nei confronti della psicoanalisi. Il loro compito oggi si è invertito: devono sostenere la resistenza della psicoanalisi nei confronti del mondo, […] resistenza della psicoanalisi verso tutto ciò che non fa che svuotarla di significato o corromperla”. Allora, ritornando al titolo del nostro Congresso, ne ribalto la parte finale: Quale futuro per il sogno? Quali le prospettive per la possibilità di sognare?

La psicoanalisi resterà viva fin quando sarà creativa. La teoria psicoanalitica ha bisogno di continue rielaborazioni che, a partire da Freud, consentano di esplorare aree via via più complesse dello psichismo. D’altro canto, la psicoanalisi clinica deve restituire ai nostri pazienti la capacità di sognare e di essere creativi. Una psicoanalisi normativa e comportamentale non fa che svuotare il suo potenziale euristico, rivoluzionario e trasformativo. Essa, per essere efficace, deve liberare desiderio e creatività, trasformando gli equilibri statici preesistenti e narcisistici, in equilibri dinamici ed erotici. Alla diade freudiana, amare e lavorare, posta a fondamento della buona riuscita di un’analisi e della salute psichica, possiamo sicuramente aggiungere il sogno, come indicatore elementare del buon funzionamento creativo della psiche. Un soggetto sano, sufficientemente analizzato, e non più ripiegato narcisisticamente, dovrà essere quindi capace di amare, lavorare e sognare.

Anzieu D. (2000), Psicoanalizzare, Borla, Roma, 2002

Freud S. (1914), Introduzione al narcisismo, O.S.F., 7

Green A. (1983), Narcisismo di vita. Narcisismo di morte, Borla, Roma, 2005

Green A. (1997), Il Chiasma: i casi limite visti dalla prospettiva dell’isteria, l’isteria vista

retrospettivamente a partire dai casi limite, in Scalzone F. e Zontini G. Perché l’isteria, Liguori,

Napoli, 2011

Gribinski M. (2002), Le separazioni imperfette, Borla, Roma, 2004

Musella R. (2017), Il problema economico del narcisismo, Rivista di Psicoanalisi vol.2017/2, Raffaello

Cortina Editore, Milano

Winnicott D.W. (1965), Sviluppo affettivo e ambiente, Armando Editore, Roma, 1970

John Cage (o del silenzio video) tra umilta’ e narcisismo.

Giovanni De Renzis intervista l’abate di Praglia don Stefano Visintin

E’ martedì 24 maggio 2022, sono le 18,45 e mi appresto a predisporre attraverso la piattaforma Zoom tutte le propedeutiche azioni necessarie per avviare il collegamento all’ora convenuta – le 19 – con l’ospite che gentilmente ha accettato di corrispondere a una richiesta di confronto dialogico in qualche modo riportabile all’ormai prossimo nostro Congresso nazionale. Ho detto “in qualche modo” e si comprenderà più avanti la ragione di questa cautelativa precisazione.

Per il momento non mi posso distrarre perché ormai l’ora dell’appuntamento è giunta e ritengo, credo a ragion veduta, che il mio ospite, per sue ragioni del tutto congrue alla sua ‘forma di vita’, tenga alla puntualità perfino più di noi analisti. Dunque, inviato il link, ricevuta la richiesta di ingresso in riunione, attivata la connessione audio e video, premo il tasto per la registrazione dell’ormai iniziato ‘evento’ (definizione un tempo riservata a occasioni di un qualche impegnativo rilievo, ma concessa ormai, con generosa liberalità democratica a qualsiasi ‘evenienza’) e…

…e se ora mi trovo qui a provare a darne una testimonianza scritta (scripta manent) è perché di quella registrazione, a collegamento terminato, non ho potuto ritrovare alcuna traccia! Me la potrei cavare adducendo una spiegazione per noi analisti scontata: ecco qui il solito lapsus (‘freudiano’, come viene ormai comunemente qualificato), in un certo senso perfino ‘nobilitato dal riconoscimento autoanalitico, forse perché (ancora un po’ di pazienza) nella fattispecie ascrivibile alla peculiarità assolutamente originale dell’impegno assunto. Ma non posso tacere la più banale eventualità che una mia imperizia rispetto alla cosiddetta ‘piattaforma’ abbia giocato il suo ruolo, avendo soltanto ex post ‘scoperto’ che non bastava pigiare il tasto ‘registra’, ma bisognava poi scegliere fra la destinazione ‘locale’ e quella ‘cloud’.

Vabbe’, ecco insomma quanto la mia memoria, ancora meno ‘volatile’ di quella di Zoom è riuscita a recuperare:

Io: “Buonasera, è martedì 24 maggio 2022, ore 19, ormai dunque a meno di 48 ore dall’inizio del XX Congresso nazionale della SPI che ha per tema quest’anno “Oltre Narciso e le solitudini. Quale sogno per il futuro” Tengo a sottolineare questi due indicatori di apertura, di ulteriorità, non soltanto perché essi propongono esplicitamente, già nella progettualità in cui si impegna un titolo, una prospettiva di ‘sconfinamento’ rispetto al ‘confinamento’ della solitudine cui costringe l’introflessione narcisistica, ma anche perché essi mi permettono di introdurre nel modo più appropriato l’apertura dialogica che sto per avviare, a prima vista appunto davvero ‘sconfinante’, approfittando della disponibilità di un ospite che innanzitutto ringrazio e che passo subito a presentare. Si tratta di padre Stefano Visintin, Abate dell’Abbazia di Praglia, docente di teologia nel pontificio ateneo Sant’Anselmo di Roma, di cui è anche Rettore…ma anche, in una sua precedente ‘professione’, potremmo dire, non di fede ma di scienza, fisico sperimentale nel campo delle particelle elementari, con significative esperienze in laboratori internazionali; un ricercatore impegnato, come a dire, nell’esplorazione del confine può spingersi lo sguardo umano per ‘capire’, farsi capace delle questioni ‘ultime e prime’, su cui l’uomo si interroga da sempre. La scelta compiuta a un certo punto dal fisico Visintin che l’ha portato a diventare padre Visintin potrebbe sembrare, a prima vista, esempio perspicuo di una crisi radicale, di una assoluta discontinuità. E certamente questa lettura non può non corrispondere a una verità perfino autoevidente. Ma non credo di sbagliare se mi permetto di ritenere che, nel suo caso, si sia trattato, al tempo stesso, di una sorta di coerente continuità. Ma su questa mia ‘interpretazione’ mi sembra doveroso lasciare ora la parola a padre Visintin, come primo spunto per avviare questo nostro dialogo”.

Padre Visintin: “La ringrazio innanzitutto per questo invito, sono anch’io consapevole della originalità, magari anche della difficoltà di poter trovare una cifra appropriata per mettere in relazione lessici e paradigmi che potrebbero sembrare distanti e perfino, secondo qualcuno, incompatibili. Ma proprio la sua interpretazione della mia scelta, che trovo assolutamente corrispondente alle mie riflessioni e convinzioni, costituisce una risposta a queste difficoltà e giustifica l’esigenza di una comunicazione non soltanto possibile ma perfino naturalmente ‘orientata’. E’ stata proprio la mia ricerca nel campo delle particelle elementari da un lato a risvegliare in me, con consapevolezza e urgenza sempre più crescenti, quelle domande fondamentali prima evocate nella Sua presentazione, ma dall’altro a farmi rendere conto, che per quanto si potesse spingere lo sguardo avvicinando il limite dell’indagabile, le risposte a quelle domande restavano per principio, logicamente prima ancora che sperimentalmente, inaccessibili all’interno di quella prospettiva. Il ‘passaggio di stato’, per usare metaforicamente una nozione proveniente dallo studio della materia fisico-chimica, è stato dunque per me tanto radicale quanto consequenziale”.

Io: “Queste considerazioni mi danno l’opportunità di ricordare un Suo libro che ha per titolo “Come meridiani nelle vicinanze del polo – scienza filosofia e religione”. Vi ho riconosciuto subito la citazione del gesuita Teilhard de Chardin (il cui comune apprezzamento, lo accenno soltanto, è stata l’occasione, apparentemente soltanto accidentale e tenue, che ha favorito la nostra interlocuzione). La citazione completa è messa poi in esergo al suo testo e la trovo così chiaramente esemplificativa di quanto Lei mi sta dicendo e io sto tentando di seguire che mi sembra davvero opportuno riprenderla qui. Eccola dunque: “ Come accede ai meridiani nelle vicinanze del polo, scienza, filosofia e religione convergono nelle vicinanze del tutto. Convergono, ripeto, ma senza confondersi e senza cessare, fino all’ultimo, di affrontare il Reale sotto angoli e su piani diversi”.

Padre Visintin: “Sì, davvero questa prospettiva di Teilhard de Chardin è molto illuminante e convincente. Peraltro nella sua prospettiva al tempo stesso evoluzionista (lui era un esperto e competente paleoantropologo) e teologica il raccordo ‘continuazionista’ fra la materia e lo spirito (usando questi termini nella loro accezione più generale) viene ancor più sostenuta”.

Io: “In fondo, per provare a entrare da questo varco ‘esistenziale’ nel nostro argomento, si potrebbe dire che la rinuncia alla ricerca scientifica e l’ingresso nella vita monastica siano state una sorta di ‘evoluzione’; una rinuncia critica al rischio delle seduzioni di un narcisismo ‘grandioso’ e per ciò stesso il riconoscimento ‘antinarcisistico’ della misura, per definizione dunque del limite che l’uomo deve accettare nella sua esigenza – tuttavia ineludibile – di dare risposte a quelle che prima avevo definito le questioni ultime e prime. Insomma una forma di umiltà, da intendere però non come masochistica umiliazione, ma come equilibrata consapevolezza. Chiedo a padre Visintin che ne pensa di questa mia ulteriore incursione.

Padre Visintin: “Anche questo passaggio posso condividerlo, vorrei però chiarire che la rinuncia personale nei confronti della ricerca scientifica non ha nulla di oppositivo o contestativo, come appunto la citazione di Teilhard de Chardin chiarisce e come nel mio libro io provo a argomentare: riconoscere i confini entro i quali può espandersi proficuamente la ricerca scientifica non è in alcun modo una critica alla sua importanza teorica e pratica”.

Io: “Incidentalmente, mi viene da pensare che una qualche forma di umiltà è elemento costitutivo per consentire al nostro lavoro analitico di procedere adeguatamente, una specie di antidoto al rischio della seduzione narcisistica che gli investimenti mobilitati dal transfert possono indurre. Comunque, proverei ora a fare un altro passo, nel tentativo di avvicinarci a Narciso per quanto possibile liberi dai pregiudizi che ogni “ismo” produce. Prima, ricordando la seconda parte del titolo del nostro Congresso, riportavo la seconda articolazione: “Quale sogno per il futuro?”. Con un bel poì di consapevole disinvoltura mi permetto di di riprendere qui una riflessione di Plotino, secondo cui nell’esperienza di unificazione il sogno di Narciso è esaudito: divenire Altro restando sé stesso.

Questa riflessione la userei per un appoggio per quanto avventuroso, teso a riconsiderare, senza troppi pregiudizi, la ri-flessione di Narciso. Nel mito, come ci viene tramandato nella versione più nota che è quella di Ovidio, inizialmente Narciso non sa che l’immagine che gli si presenta nell’acqua è il riflesso della sua stessa persona. Ne era inconsapevole per una inibizione originaria derivante dalla indicazione di Tiresia già alla nascita: vivrà “ se se non noverit”. E infatti, ci avverte Ovidio, “Quid videat nescit”. E’ soltanto in seguito, non certo con compiacimento narcisistico, ma anzi con disperante dolore della cognizione (che è il complemento obbligato della cognizione del dolore), con una formula perfino più ‘sintetica’ di quella cartesiana, che necessita di un ergo per ragiungere la certezza dell’ego, che egli raggiunge, attraverso l’uso di un tempo verbale ‘perfetto’, giustificato dall’immediatezza della percezione, il suo autoriconoscimento. “Iste ego sum, sensi, nec me mea fallit imago”. Narciso dunque è inizialmente del tutto ignaro di sé: potremmo perfino dire che in quel primo momento l’iniziale abbozzo, rudimento di autoriconocimento non sta neppure nella identificazione nell’immagine, ma proprio nel suo riconoscersi desiderante d’altro da sé. E’ soltanto dopo, nell’implosione riflettente che si consuma la tragedia mortifera del ‘narcisismo’, della patologia cui Narciso ha dato il nome, suo malgrado. E questa infatti la sua ultima, disperane pretesa: “O utinam a nostro secedere corpore possum”, denunciando, già nell’incongruenza sintattica della confusione delle due prime persone, singolare e plurale, l’intrigo inestricabile in cui era rimasto imprigionato.

Ma, se non ci fosse stato quell’improvvido vaticinio di Tiresia, apparentemente cautelativo, ma di fatto già destinalmnte mortifero, come sarebbero andate le cose per il povero Narciso? Per lui, come per tutti noi, per ogni piccolo d’uomo, se avesse potuto sperimentare fin dall’inizio, in una sorta di riflessione inversa rispetto a quella narrata nel mito, una primordiale forma di riconoscimento amorevole di sé, specchiandosi non in riflesso sterilmente ‘ottico’, ma nello sguardo dell’altro che gli ha dato la vita e che in vita lo mantiene, non avrebbe allora potuto fondare su questo amor sui, amor proprio ricevuto non il sequestro nelle forme del narcisismo patologico (che più che essere soltanto autoriferito si trova costretto a avere pretese di autofondazione), ma una strutturazione egoica aperta all’altro proprio in quanto sufficientemente fiduciosa di sé? Anche su questo ultimo punto vorrei conoscere l’opinione del mio interlocutore”.

Padre Visintin: “E’ proprio così. Anche dal punto di vista religioso, come chiarisce san Bernardo, l’amor sui, l’amor proprio si iscrive in un percorso circolare che, inizialmente rivolto verso sé stesso, esce da sé, per mettersi poi alla ricerca di Dio e da ultimo ritornare compiutamente a sé. Giovanni poi, nel Nuovo Testamento, usa due parole per “vita” psyché (essere in vita, avere in sé il soffio vitale; e zoé (la vita nella sua pienezza espansiva, aperta all’altro). Si tratta di una ricerca continua, non di uno status acquisito una volta per tutta. L’uomo si trova sempre come un navigante in un mare in cui rischia di perdersi come naufrago, ma riprende la sua navigazione tesa a raggiungere il porto sicuro”.

Io: “E’, se ricordo, quello che descrive sant’Agostino in De beata vita, ma questa ultima riflessione ci spingerebbe a spostare la nostra attenzione da Narciso a Ulisse. Potrebbe essere l’occasione per una futura prosecuzione del nostro dialogo. Grazie intanto a Lei per l’attenzione i contributi che ha voluto dedicare alle nostre richieste di interlocuzione”.

Padre Visintin: “Grazie a Lei, buona sera e buon lavoro per il vostro Congresso”.