Francesco Barale delinea con chiarezza critica il clima culturale presente in Italia e in Europa negli anni che hanno preceduto e permesso il realizzarsi della riforma psichiatrica in Italia ( legge 180, 1978) e sottolinea il contributo di riflessione costruttiva svolto dalla psicoanalisi.

(a cura di Daniela Battaglia )

Per non dimenticare: intorno alla “180” e alla riforma cosiddetta “Basaglia”

Francesco Barale

La legge “180”, detta (un po’ impropriamente) “Basaglia”, fu il risultato di una grande stagione innovativa che si sviluppa tra i 50’ e gli 80’. Approvata in fretta il 13 maggio del 1978, come “stralcio” da quella che alcuni mesi dopo istituì il Servizio Sanitario Nazionale, fu un momento di altissima civiltà; fu, per certi versi, un fatto epocale, che, rispetto agli orrori precedenti , sanciva il trionfo di una idea radicalmente nuova della sofferenza mentale, della sua cura e della sua collocazione nella società.

Ma nell’urgenza di quell’approvazione era evidente un problema con la società complessiva; e quell’approvazione fu sia il punto culminante che il punto di crisi di quella stagione. Infatti, la spinta innovativa che aveva portato a quella legge si prolunga (pur tra contraddizioni) per tutti gli anni 80’, ma proprio a partire dalla riforma comincia a manifestarsi quell’onda lunga di normalizzazione che, favorita da neo-kraepelinismo e processi di aziendalizzazione, dominerà la psichiatria nei tre decenni successivi.

Di quella stagione viene data spesso una immagine monolitica, se non eroico-agiografica (…comparve un eroe illuminato, che, con un manipolo di valorosi paladini, liberò la Psichiatria…), perfino errata nella ricostruzione dei fatti. Questa semplificazione consente di idealizzare (oppure di demonizzare), ma non di capire cosa è successo prima, allora, dopo; non fa bene dunque neppure alle necessità di un presente che, pur avendo consolidato alcune “belle speranze di allora”, è, per altri versi, così distante da esse.

Sarebbe utile ricostruire meglio, di quella stagione, correnti, punti di forza, intuizioni preziose; comprese quelle abbandonate per strada. Ma anche fragilità. Per esempio, a impostazioni che, di fronte alla follia, ritenevano prioritario su ogni altro aspetto il quadro di potere della sua gestione, si mescolavano (spesso con confini sfumati) visioni assai meno consapevoli (fino alla negazione della “malattia mentale” o addirittura alla sua idealizzazione …), ideologismi, generose illusioni. …oh, se per abbattere una volta per tutte quelle “mura”, che in tante forme continuano a ricostituirsi dentro e fuori di noi, bastasse davvero Marco Cavallo!…

Cominciamo dai fatti, anzi, dal nome: più che “legge Basaglia”, fu “legge Orsini”, da Bruno Orsini, psichiatra genovese per nulla basagliano, sottosegretario democristiano alla Sanità, che la scrisse parola per parola, in pochi giorni, in serrata contrattazione con Basaglia e vincendone la forte opposizione. Basaglia era contrario a diversi punti chiave della legge: non voleva la Psichiatria negli Ospedali Generali, non voleva gli SPDC, non voleva nulla che sapesse di “medicalizzazione” della sofferenza mentale. Orsini, esponente di una corrente “riformista moderata” della Psichiatria, era preoccupato non solo e non tanto dalla “de-medicalizzazione” basagliana (che, all’estremo, finiva con lo sconfinare nella “anti-psichiatria” e nella negazione della malattia mentale), quanto dell’imminente referendum abrogativo radicale, formulato in modo tale (“volete voi abolire la legge 1904 istitutiva dei manicomi”?) che il suo sicuro insuccesso (in tempi di delitto Moro e terrore le istanze di “legge e ordine” erano di gran lunga prevalenti nell’opinione pubblica) avrebbe di fatto sancito il regime manicomiale, mettendo una pietra tombale sul progetto “riformista” di collocare una Psichiatria ammodernata nell’istituendo Servizio Sanitario Nazionale, sottraendola al suo tradizionale stigma e statuto speciale. Orsini convinse Basaglia, riluttante, della necessità, per impedire il referendum, di “stralciare” e approvare in fretta dalla legge 833 in preparazione la parte riguardante la Psichiatria. Fu un tipico compromesso democristiano, che consentì, comunque, alcune conquiste epocali.

Tornando a quella stagione, va detto, per prima cosa, che essa fu assai composita; conteneva molti ingredienti (tra i quali, non marginale, la Psicoanalisi), radici, sensibilità.

Il primo passo è ricollegarla alla ben più vasta temperie di quegli anni; ma in essa la Psichiatria, dispositivo di controllo sociale della devianza spesso disumano e brutale, divenne presto un emblema della rivolta verso l’ordine costituito e la sua ingiustizia, delle esigenze di ridar parola, dignità, cittadinanza a persone, bisogni, forme di vita, soggettività, desideri …

Non per nulla la follia era al centro di teorizzazioni, che, in quegli anni, indicavano come l’ordine stesso della nostra civiltà strutturalmente si fondasse sulla repressione di una parte dell’umano (“Storia della follia nell’epoca classica” immagine 6 e “Nascita della clinica” immagine 7).

Difficile capire la Psichiatria di quegli anni (e anche ciò che è avvenuto dopo, fino all’attuale ri-attribuzione alla Psichiatria di quel compito di controllo sociale di cui con la “180” essa si illuse di essersi liberata) senza ricordare quante cose si condensavano (propriamente o impropriamente) nell’abbattimento di quelle “mura”. Proviamo ad evocare, a piccoli flash, quel clima.

Nel 1964, su suggerimento di G. Jervis, Einaudi pubblicò Eros e Civiltà di H. Marcuse (immagine 8), che, assieme a La vita contro la morte, di N. Brown (immagine 9), fu testo “canonico” delle culture anti-repressive degli anni ’60. La psicoanalisi era molto presente sia nel freudo-marxismo di Marcuse sia in quello strano impasto tra Freud, Nietzsche, Rilke, J. Swift, W. Reich e Bataille che era l’eclettico pensiero di Norman Brown.

Ma correnti molto diverse confluivano in quei tempi nel comune afflato di liberazione di soggettività. Un mix davvero particolare. In esso marxismi “critici”, come la teoria dei bisogni di A. Heller (immagine 10) o la “Critica alla Vita Quotidiana” di H. Lefebvre o la “dialettica del concreto” di K. Kosik (immagine 11) si intrecciavano con filoni spiritualistici, come l’opera del filosofo, antropologo e gesuita Michel de Certeau, La prise de parole (immagine 12), cui dobbiamo uno del libri più acuti e “freudiani”, di quei decenni, La Scrittura della Storia (immagine 13)…mentre la fucina post-strutturalista di Tel Quel mescolava linguistica, filosofia, politica, psicoanalisi (immagine 14) J. Kristeva, Recherches pur une Sémanalyse, (immagine 15) e J. Goux Economie et Symbolique (immagine 16) …e perfino W. Reich tornava in auge nei tentativi di ricollegare critica sociale e psicoanalisi (D. Lopez Analisi del Carattere ed emancipazione (immagine 17).

Sempre in quegli anni, G. Devereux (allievo di G. Roheim e M. Mauss) e R. Bastide (immagine 18) gettavano i fondamenti dell’etnopsichiatria, in risonanza con lo spirito dei tempi “…ogni struttura sociale ha il suo tipo di psicosi, che le è omologa…nei loro rapporti reciproci, psichiatri e psicotici elaborano i modelli normativi che delimitano la follia dalla normalità e le attribuiscono lo specifico statuto culturale…” (Bastide).

Sono anche gli anni in cui si assiste ad una ripresa della fenomenologia, nella Psichiatria italiana, fino agli anni ’60, irrilevante: basti pensare che La Psicopatologia Generale di Jaspers in Italia comincia a circolare nella traduzione di Romolo Priori a metà degli anni ’60 (in Francia era stata tradotta da Sartre e Nizan nel 1927). Si pubblicano le opere di Binswanger e, nel 68, il Tempo vissuto di E. Minkowski (immagine 19), con prefazione di Enzo Paci.

Giacanelli, nella introduzione a K. Dörner (immagine 20), poderosa riflessione su storia e statuto della Psichiatria, descrive bene la arretratezza della Psichiatria italiana, in cui non si erano sedimentate né fenomenologia, né psicoanalisi (e con esse l’attitudine a iscrivere in un orizzonte di senso i fenomeni della psicopatologia, o almeno a cercarlo di farlo). Non è forse un caso che proprio in questa particolare arretratezza si sviluppi poi l’esperienza più dirompente di quegli anni.

Altrove, la critica al riduttivismo e la battaglia umanistica per la comprensione da tempo avevano alimentato quella che ora si chiamerebbe una visione “bio-psico-sociale” della sofferenza mentale. Basta scorrere, ad esempio, l’indice dei grandi “Colloqui di Bonneval”, organizzati da H. Ey, in cui discutevano insieme psichiatri, fenomenologi, neuroscienziati, psicoanalisti, filosofi marxisti (immagine del colloquio di Bonneval L’Inconscient, 1966 (immagine 21) .

Quella critica aveva già ispirato sia esperienze anti-istituzionali radicali, che in quegli anni divennero molto popolari (Laing, immagine 22), sia, soprattutto, un esteso movimento “riformista”.

Anzi. La critica al riduzionismo della “spiegazione”, largamente diffusa, si estendeva talvolta (forse con una fuga in avanti) perfino a quello della “comprensione”( “questa nauseante categoria così per-bene”, come l’aveva definita Lacan) che, con il suo riportare al “senso comune” l’irriducibile esperienza della follia, rischiava di funzionare da paradossale ostacolo a un vero incontro con essa: “errare…ecco cosa si può fare con queste persone, con le quali il discorso si/ci chiude in continuazione…cercare di costruire provvisorie passerelle…perché esse si possano avvicinare al dire… e, soprattutto, saper rinunciare a comprendere!...”(J. Oury) (immagine 23)

Dagli anni ’50 si erano sviluppati in psichiatria tre principali movimenti innovativi: la “psicoterapia Istituzionale”, la “psichiatria di settore” e la “comunità terapeutica”; tutti in opposizione alla istituzione psichiatrica tradizionale; tutti assenti in Italia fino alla fine degli anni ’60.

La critica alle istituzioni totali, che riprendeva le storiche osservazioni di Bowlby e Spitz, esisteva dagli anni 40. The Mental Hospital di Stanton e Schwartz (immagine 24), che ebbe ampia influenza, è del 1954; l’analisi sociologica Asylums, di E. Goffman (immagine 25), è invece del ’61; in Italia appare (con introduzione di Franco e Franca Basaglia) nella primavera del ’68.

Immagine n. 25

Già nei ’40 nascono in Inghilterra, come alternativa ai tradizionali ricoveri, le prime comunità psichiatriche. Bion, T. Main, Foulkes, Rikman (tutti nomi che appartengono anche alla storia della Psicoanalisi) animano quelle, a impronta psicoanalitica, di Northfield; ma vanno ricordate anche quelle psico-sociologiche di Maxwell Jones, presso il Maudsley e poi l’Henderson Hospital di Londra. Con accenti diversi (rivolti nel primo caso verso le dinamiche interne e le identificazioni reciproche, più verso la “reality confrontation” nel secondo) c’era in entrambe un radicale mutamento della funzione dell’operatore: da osservatore obbiettivo ed esterno, a co-attore, nell’interazione comunitaria, di un orizzonte di senso e pragmatico condiviso, in equilibrio tra shared actions e shared minds (Fare e Pensare in psichiatria (immagine 26).

Proprio da queste prime esperienze in vari paesi si sviluppano i primi tentativi di “psicoterapia istituzionale”, cioè di operare sull’intero contenitore istituzionale, sui suoi meccanismi iatrogeni. In questa direzione si mosse T. Main, passando da Northfield alla direzione del Cassel Hospital. (Altri membri di Northfield fondarono invece il Tavistock Institute for Human Relations).

Questo passaggio dalla “comunità” e dal “gruppo” alla cura dell’ambiente complessivo ispira, a Glasgow, anche l’esperienza di T. Freeman, J. Cameron e A. McGhie, raccontata in Schizofrenici cronici (1958, prefazione di A. Freud) (immagine 27), uno dei libri clinicamente più ricchi di quella letteratura. All’interno dell’esperienza di Glasgow prese le prime mosse anche il lavoro di R. Laing.

In Germania, progetto analogo è quello della Psychoanalytisce Milieu-Therapie di G. Ammon (immagine 28), che, sopravvissuto in gioventù a Monaco all’eccidio degli studenti anti-nazisti della “Rosa Bianca”, fu poi fondatore della Psichiatria psicodinamica tedesca e vice presidente della FEP.

Ma fu soprattutto in Francia che si sviluppò la Psicoterapia Istituzionale. F. Tosquelles, esule catalano dalla guerra spagnola, fu il principale animatore, a St. Alban, di questa “disalienazione globale a due gambe”: da un lato l’attenzione alle singole storie soggettive dall’altro l’attenzione agli assetti alienanti istituzionali e sociali. A Parigi, R. Daumezon e Ph. Koechlin al St.Anne; e Ph. Paumelle, che aveva animato su Esprit, negli anni ’40, la prima denuncia degli orrori dell’istituzionalizzazione (Esprit, Misère de la Psychiatrie (immagine 29), e dalla fine dei ’50 organizza nel 13° arrondissement i primi servizi territoriali. E L. Bonnafé, propugnatore del “settore”, cioè della riarticolazione dei reparti ospedalieri non su base psicopatologica o comportamentale (sudici, agitati, tranquilli ecc.) ma del territorio dei degenti, per promuoverne rapporti e reinserimento; e P. Sivadon, allievo di Ey, che dagli anni ’40 anima una psichiatria come insieme coerente di interventi che ricolleghino dentro e fuori, psichico e vita, psicopatologia e storia, trasforma i reparti in CTRS (è lui il creatore del termine), crea “foyer de jour” (centri crisi), servizi di post cura, di psicoterapia e reinserimento lavorativo…O Jean Oury, con la comunità di La Borde….

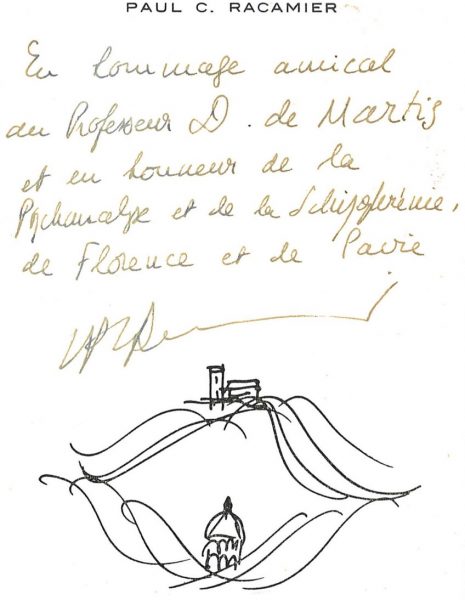

Infine Racamier, che a Besançon, indicò come fosse possibile “trasporre” ispirazione e atteggiamento psicoanalitici fuori dal setting duale (Psicoanalisi senza divano (immagine 30), in un “esprit de soin” rivolto non solo al paziente, ma all’intreccio dinamico tra mondi interni, psicopatologie, storie, contesti, istituzione……

Psicoterapia istituzionale, settore, comunità, creazione di servizi esterni, in fondamentale coerenza, stavano già cambiando l’idea di psichiatria. In quasi tutti i protagonisti di questo rinnovamento la Psicoanalisi era, accanto alla passione sociale e civile, una fonte ispiratrice. Emblematica una immagine di Tosquelles durante la sua fuga dal franchismo attraverso i Pirenei: in una mano ha uno scritto di Lacan, nell’altra un volume di H. Simon, il teorico della psichiatria sociale e dell’ergoterapia… (poi così contestata…).

Coetaneo allo Psychoanalyste sans divan è Pour une Psychiatrie Communautaire, del 1971 di J. Hochmann (immagine 31): la re-integrazione della sofferenza mentale richiede non solo lavoro sui singoli, non solo smantellamento del manicomio, ma, assieme, la rivitalizzazione delle capacità reintegrative e di “legame” dei territori. L’analogia (forse un tantino visionaria) con il lavoro analitico duale, che nei singoli mondi interni mira alla reintegrazione di aspetti scissi o non pensati, è esplicita. In ogni caso, questo versante “comunitario” è necessario per il successo complessivo dell’impresa disalienante. Come siamo lontani dallo spirito di questi nostri orribili tempi…

E nel frattempo in Italia? Poche isolate e coraggiose esperienze pionieristiche: qui al Nord, quelle di Edoardo Balduzzi, che aveva cercato di importare i principi della psicoterapia istituzionale e del settore; per le comunità, le esperienze e le teorizzazioni di Diego Napolitani.

La vera svolta avviene con lo straordinario successo del lavoro di Basaglia (immagine 32), con la sua formidabile capacità di mobilitazione, che assume ben presto, tuttavia, una cifra molto specifica.

Anche Basaglia fa inizialmente riferimento alle esperienze comunitarie (aveva personalmente conosciuto quella di Maxwell Jones). Cos’è la Psichiatria? (parafrasi di “Cos’è la letteratura?” di Sartre, (immagine 33) è da questo punto di vista un testo esemplare. Comparve nel 1967, con copertina di Hugo Pratt e prefazione del ministro socialista Mariotti, che l’anno prima aveva definito “lager nazisti e bolge dantesche” i manicomi e dato un impulso fondamentale, con la legge 431, alle idee di riforma. In quel testo (come nel precedente Corpo e Psichiatria) c’è la fenomenologia, ma anche un riconoscimento del ruolo della comunità terapeutica e perfino del pensiero psicoanalitico. Ad esempio, con eco evidente della “psicoterapia istituzionale”, Basaglia indica la necessità di “comprendere le dinamiche… (!) istituzionali”. La critica alla rozza oggettivazione della nosografia psichiatrica e allo smarrirsi, in essa, di concrete persone e storie, rimane attualissima.

Ma il tono cambia già ne “L’istituzione negata” (immagine 34). Se a comunità, settore, psicoterapia istituzionale, fenomenologia, psicoanalisi, va riconosciuta una qualche funzione ”in una prima fase” del movimento”, finché il quadro di potere (della Psichiatria, ma più in generale della Società) permane, esse (queste “tecniche”, come Basaglia le chiama), rischiano di oscurarne la sostanziale ingiustizia”, di garantirne la sopravvivenza, come “gabbie dorate”, “soluzioni fittizie”….

“se l’atto terapeutico è l’impedimento a che la presa di coscienza da parte del malato del suo essere escluso si muova dalla sua privata sfera persecutoria (la famiglia, i vicini, l’ospedale…) per entrare in una situazione globale (presa di coscienza di essere escluso da una società che realmente non lo vuole) non ci resta che rifiutare l’atto terapeutico come atto di violenza mistificata…l’unico atto possibile da parte dello psichiatra è quindi … far prendere coscienza della situazione globale contemporaneamente esclusi ed escludenti…” (IN, 117)

Nessuna “terapia”, in sostanza, se non quella possibile, in futuro, tra uomini liberi, in una società liberata, in una “reciprocità di incontro”. Fino ad allora, ogni terapia è “un atto politico di integrazione, che ricompone a un livello regressivo la crisi, facendola retrocedere all’accettazione di ciò che l’ha provocata” (IN 129). Fino ad allora “il problema non è quello della malattia in sé (cosa sia, quale sia la causa, la prognosi…) …quanto il rapporto che con essa si istituisce” (IN, 124).

Come Basaglia dichiarò a Bruno Orsini, che gli indicava la difficoltà a realizzare certe idee: “solo una società più giusta garantirà una psichiatria più giusta”.

Priorità assoluta, dunque, al problema del “potere” e alla distruzione del “potere psichiatrico”. Contestualmente, tutto ciò che poteva far sopravvivere quel potere, veniva attaccato.…

(Robert Castel, immagini 35-36-37)

Basaglia fu molto abile a cavalcare la temperie e la forza generale di quegli anni. Ma la svolta radicale del suo discorso creò una tenaglia, tra le sue posizioni e quelle conservatrici, nella quale le posizioni riformatrici che condividevano la battaglia anti-istituzionale, ma non riducevano la sofferenza mentale alla cornice del potere e rifiutavano di rimandare a un futuro liberato la questione della sua cura, ebbero recezione non facile. Potrebbero essere ricordati molti aneddoti.

Maud Mannoni (dicembre 1969) aprendo a Milano un convegno su “Psicoanalisi-Psichiatria-Antipsichiatria” con una relazione sulla sintonia tra le istanze di Psicoanalisi e “anti-psichiatria” (Lo Psichiatra, il suo “pazzo” e la psicoanalisi immagine 38) si trovò contestata perché proponeva ”una ideologia borghese” invece che soluzioni politiche, come nel dibattito fece una “psicoanalista”, tra gli applausi, indicando l’unica soluzione all’angoscia di castrazione: la rivoluzione.

L’anno dopo, anche a De Martis, in un convegno di psicoterapia, toccò di sostenere, in una dura interlocuzione con posizioni “anti-psichiatriche”, la necessità irriducibile di prendersi cura anche delle esperienze soggettive e delle singole persone.

Proprio De Martis riprese in Italia il tentativo di coniugare critica dell’istituzione psichiatrica e cura delle singole storie e mondi personali.

Nel 1971 lasciai il mio lavoro di neurofisiologo e la mia città, Pisa, per venire a Pavia a imparare la Psichiatria da De Martis e Petrella. Di loro conoscevo solo alcuni scritti: in particolare, in Aut Aut, Schizofrenia e significati dell’alienazione (immagine 39).

Lì mi era parso di intravvedere ingredienti non frequenti negli scritti e nelle pratiche più note del movimento anti-istituzionale: un continuo incrociare gli aspetti sociali e di critica istituzionale con i radicali antropologici della sofferenza mentale, un procedere sempre anche per “linee interne”, non solo per grandi categorie ideologiche, un atteggiamento mai riduzionista, una attenzione costante per i mondi personali.

Ritrovai queste caratteristiche nel lavoro anti-istituzionale, ispirato alla ”psicoterapia istituzionale”, che De Martis e Petrella stavano conducendo (immagine 40).

Nel 1971, con Petrella, De Martis pubblica, in un numero della Rivista di Psicoanalisi sulle istituzioni (con contributi di B. Gatti, F. Fornari e altri), Approccio Semeiologico all’Istituzione Psichiatrica, in cui sono già presenti in nuce tutti i temi che, alla fine degli anni ’80, A. Correale, sviluppò ne il “Campo Istituzionale”. I dispositivi scissionali e mortiferi della psicosi si sedimentano, concretizzano e amplificano nell’manicomio; ma questo è anche il rischio che ogni gruppo curante corre nell’incontro con la psicosi. Come aveva scritto Racamier in Istituzione, Famiglia, équipe curante (immagini 41-42)

“perché il campo istituzionale non affondi sotto il duplice peso di istituzione e psicosi occorre prendere in carico simultaneamente malati, famiglie, curanti, l’istituzione stessa: tutti piani interdipendenti” (Racamier)

Queste posizioni (minoritarie, in quel tempo di folgoranti parole d’ordine e di rudimentali affrontamenti) non erano solo teoriche. In Turbamenti affettivi e alterazioni dell’esperienza (immagine 43) Petrella ha mostrato come atteggiamento anti-manicomiale e prospettiva psicoanalitica concretamente potessero incarnarsi in una pratica clinica diffusa.

Basaglia aveva affermato che la sostanziale subordinazione al quadro generale esistente delle critiche fenomenologiche e psicoanalitiche all’istituzione era testimoniata dal fatto che esse non producevano significative esperienze di cambiamento” (IN 119).

De Martis dimostrò il contrario, come altri (Racamier, Oury ecc.) già avevano fatto. Nel 1973 aprì i primi servizi territoriali in una zona del pavese (la Lomellina) e quando l’ospedale Psichiatrico di Voghera fu “settorializzato”, trasformò la Clinica Universitaria (prima reparto aperto dove si faceva una raffinata psichiatria psicoanalitica) nel corrispondente “settore”. Tutti i 40 “cronici” manicomiali implicati vi furono ospitati; con loro, nello spirito della “psychiatrie communautaire”, iniziò uno straordinario esperimento di “re-integrazione”. Nessuna forzatura, ma tutti infine furono dimessi. Il paziente recupero delle storie di questi “relitti del manicomio”, dei loro mondi, delle loro esperienze, la ritessitura di antichi e nuovi rapporti con i loro contesti, sono descritti, storia per storia, persona per persona, ne Il Paese degli Specchi , 1974 (immagine 44).

Per ragioni di tempo, mi fermo qui, all’inizio della nostra storia, alla descrizione di alcuni suoi ingredienti (e altri ingredienti e protagonisti meriterebbero menzione…).

L’evoluzione successiva, fino al nostro presente, è un esempio di eterogenesi dei fini. Da tutte quelle parole d’ordine rivoluzionarie, ciò che infine è derivato è una riforma della psichiatria di buon impianto, che tuttavia è andata smarrendo sempre più il suo spirito originario, per oscena scarsità di risorse, per disattenzione politica e amministrativa, ma anche per il prevalere, a poco a poco, di nuove istanze oggettualizzanti, istituzionalizzanti, protocollari.

Alcune conquiste sono rimaste, importantissime: rispetto della persona; dignità del paziente psichiatrico; abolizione, con i manicomi, delle mura tra sofferenza mentale e resto della sofferenza umana… Altre conquiste si sono rivelate illusioni (ad esempio l’idea di liberare completamente la cura dalla contaminazione con l’antico mandato di protezione sociale…). Altre istanze sono state fagocitate dalla normalizzazione o da esigenze organizzative e “aziendali” ….

In molti si diffonde la convinzione pessimistica che le istanze più profonde di quella stagione, l’idea stessa di “psychiatrie communautaire” (se non altro per il tendenziale dissolversi, nelle incerte e società post-moderne, delle “comunità” stesse) siano state sostanzialmente sconfitte.

“On a perdu… S’il faut entrer dans la clandestinité, on le fera…

Et puis on ne peut parler du possible que si, au coeur même du possible, il y a de l’impossible. Il faut le toucher du talon.” (J. Oury).

Io non sono così pessimista. Penso intanto che da quelle acquisizioni fondamentali difficilmente si potrà tornare indietro. Ma anche, un po’ vichianamente, che dopo decenni di neo-kraepelinismo, di biologismo e di aziendalizzazione, abbandonate le grandi illusioni, la miseria del presente renda ancora più evidente la necessità di reimmettere vita nell’apparato riformatore della 180, recuperando quelle componenti che ne furono il “sale” e che i grandi affrontamenti ideologici di quella stagione non hanno contribuito a far sedimentare. Buon compito anche per la SPI.

Ars longa.

**le immagini sono soggette a copyright e non possono essere riprodotte per scopi commerciali