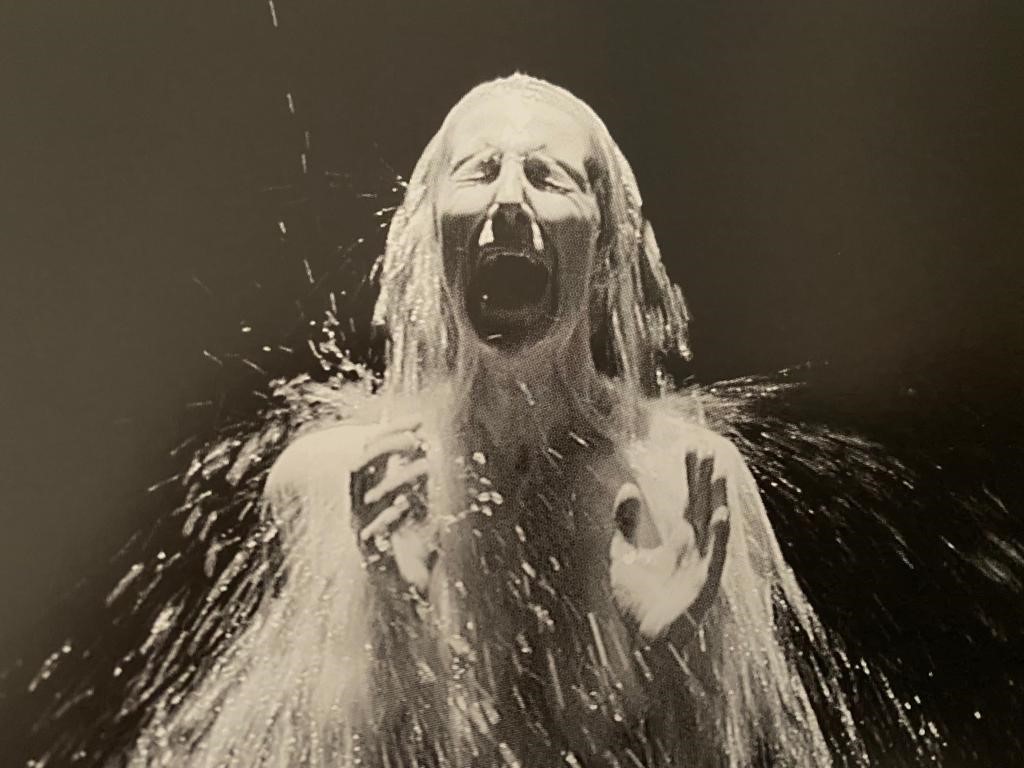

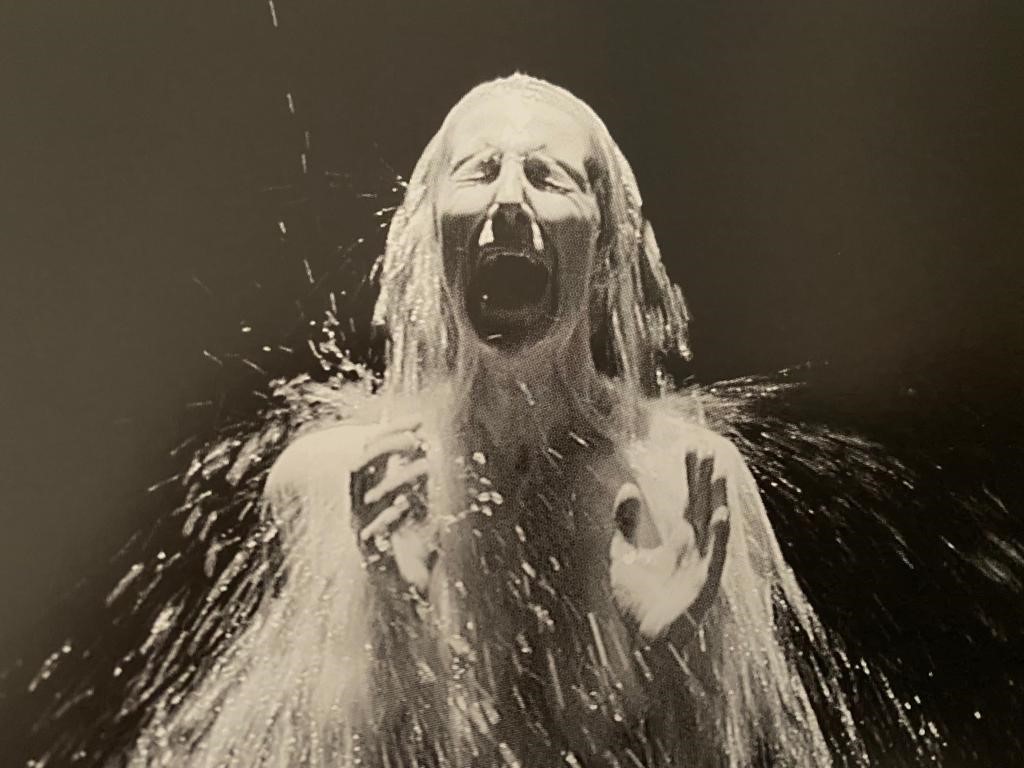

Bill Viola (2008) Acceptance, (fotogramma), Bill Viola Studio (foto Franca Munari)

Parole chiave: corpo, mistero, femminile, melanconia, seduzione, contatto

Mostra delle meraviglie questa Maddalena. Il mistero e l’immagine ai Musei San Domenico di Forlì, 27marzo – 10luglio 2022. Curatori: Cristina Acidini, Fernando Mazzocca, Paola Refice. Direttore generale, Gianfranco Brunelli.

Duecento opere di straordinaria bellezza, intensità e mistero appunto. Da Masaccio a Bill Viola, ma i transiti, a ritroso e in progressione temporale sono sempre delle sorprese.

Di lei, Maria Maddalena, parlano i Vangeli canonici, la prima fra le donne che seguivano il Nazareno, presente agli eventi finali della vita del Cristo, crocifissione, deposizione e resurrezione. Ma in realtà dal Nuovo Testamento la tradizione ha sovrapposto e confuso nella Maddalena tre differenti figure femminili, la peccatrice redenta, Maria di Magdala, la sorella di Lazzaro, Maria di Betania e la prostituta, in realtà anonima, ma anch’essa di Betania, le ultime due accomunate dalle cure ai piedi del Cristo. Ne risulta una bellissima donna, dai lunghi capelli rossi… le storie che la riguardano divengono molteplici e di diverso segno. In fondo sono storie d’amore.

Di lei nel tempo le immagini conservano e amplificano l’evento dell’unguento cosparso sui piedi del Cristo e asciugato con i suoi capelli, lo strazio della crocifissione e della deposizione, il noli me tangere della resurrezione, il ritiro ascetico dentro i suoi lunghissimi capelli.

Di lei l’iconografia utilizza la bellezza, la chance della nudità riproducibile, il suo prostrarsi al suolo, distesa, piegata, protesa, posture utili alla costruzione del complesso delle opere, il protagonismo del rosso.

Guardando, assistendo al dispiegarsi davanti a me di tanta e varia bellezza, credo di aver avuto bisogno di concentrarmi su un particolare, di ricercare una ulteriorità per sottrarmi all’essere assorbita da una singola opera e riuscire a transitare su un’altra. Il particolare dal quale ho scelto di farmi catturare sono state le mani, la postura delle mani della Maddalena. Conoscevo già alcune di queste immagini e le attendevo, ma potevano essere delle coincidenze.

Altrove (Munari 2019) a proposito dell’ispirazione, avevo messo in connessione la posizione delle mani de L’Annunciata di Antonello da Messina e la posizione delle mani, di molti secoli posteriore, nell’opera di Giacometti L’oggetto invisibile. Mani che tengono il vuoto. Successivamente mi accorsi che si trattava anche della medesima posizione delle mani della Maddalena nell’iconografia che la colloca ai piedi della croce, nell’atto di abbracciarla. In questo caso le mani non sono vuote, come ne L’Annunciata e ne L’oggetto invisibile, ma appunto abbracciano la croce.

Icona della melanconia, la ritroviamo talora nelle due posture classiche che rappresentano questa condizione dell’animo: seduta, un gomito appoggiato a un tavolo, il palmo della mano a sorreggere il peso del capo chinato verso il basso, oppure entrambi i palmi delle mani rivolti verso l’alto e abbandonati in grembo. Sono le due posture utilizzate da Dürer, la prima, la definitiva quella di Melanconia I, l’altra quella della postura che aveva prima utilizzato e poi abbandonato per questa incisione. (Klibansky, Panofsky, Saxl, 1990)

Ma la sensazione che mi ha accompagnato nell’osservazione della maggior parte delle opere è che i vari e diversissimi autori, pur raffigurando altre scene dove stavano collocando la Maddalena, avessero però tenuto conto, consapevolmente o inconsapevolmente, non sappiamo, del noli me tangere, cioè della ingiunzione, sollecitazione del Cristo risorto a inibire l’evidente desiderio di Maddalena di un contatto, ancora, con il suo corpo.

Un contatto che le era stato (finalmente?) possibile nella deposizione e nell’imbalsamazione, quando aveva potuto stringere fra le sue le mani e i piedi del Cristo morto, quei piedi che aveva potuto toccare e cospargere di unguento nella sua casa.

Insomma sembra sempre che, al di fuori di questi momenti della cura del corpo morto di Cristo, delle sue mani non sappia bene che farsene, come se si trattasse di mani che percepiscono una mancanza, mani che avvertono nostalgicamente l’assenza, l’impossibilità di stringere e toccare ciò che vorrebbero.

Anche quando, come spesso viene rappresentata, porta il vaso dell’unguento, contenitore della memoria di quando, per suo tramite, aveva potuto carezzare, in vita e in morte quel corpo di Cristo.

Quasi mai le sue mani si toccano tra di loro e in talune immagini sembra che ciascuna mano cerchi di toccare se stessa, o che si rifugi in strane posture per sentirsi.

Le tre donne dei Vangeli che confluiscono nella figura di Maddalena raffigurano le “tre problematiche del toccare: la problematica della seduzione sessuale da parte della peccatrice; la problematica delle cure prestate al corpo, come costitutivo dell’Io-pelle, e dell’autoerotismo da parte di Maria di Betania; la problematica del tatto come prova dell’esistenza dell’oggetto toccato da parte di Maria di Magdala.” (Anzieu 1985, 179)

Maddalena, icona del divieto del toccare, diviene così protagonista di tutto ciò che potentemente dal tatto contatto si origina nell’umano sviluppo e di quanto di pulsionale nella superficie del corpo si conserva e nella pelle eroticamente si esprime. Giustamente la pittura, magica arte di articolazione delle superfici di contatto, la celebra, magnificamente.

Catalogo (2022) Maddalena. Il mistero e l’immagine. Silvana Editoriale, Milano.

Anzieu D. (1985) L’Io-pelle. Borla, Roma 1987

Klibansky R., Panofsky E., Saxl F. (1990) Saturno e la melanconia, Einaudi, Torino, 2002

Munari F. (2019) Annunciazione Ispirazione. Il complesso percettivo. Intercentri Centro Veneto – Centro Napoletano, Napoli, 6 aprile 2019

(Photo courtesy Franca Munari)