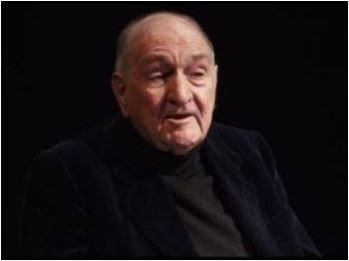

FULVIO PAPI

Un ricordo di Silvana Borutti

È morto nella sua Milano a 92 anni Fulvio Papi, un Maestro della filosofia.

In un libro pubblicato nel 2021, Cielo d’autunno, di cui mi aveva parlato come del suo testamento filosofico, scrive della filosofia come “teoria della relazione”. Filosofia come relazione è stato di fatto quello che chiamava il suo “fare filosofico”: una filosofia responsabile nei confronti della realtà, da tradurre in mondi di senso, e una filosofia responsabile nei confronti della città, di cui prendersi cura con l’impegno morale, civile e politico.

Non posso non accennare alla ricchezza e al significato delle vicende della sua biografia. Diceva di sé: “Credo di aver attraversato dei mondi diversi”. Adolescente sfollato a Stresa negli anni della guerra, aveva maturato una lunga fedeltà alle idee e ai valori socialisti e antifascisti, e ne aveva fatto l’ispirazione di una vita intesa come compito morale. Allievo di Antonio Banfi ed esponente della Scuola di Milano, prima di dedicarsi alla ricerca e all’insegnamento, era stato, giovanissimo, vicedirettore dell’Avanti a Roma. Ha insegnato Filosofia teoretica all’Università di Pavia dal 1965 al 2000.

Papi ha dato contributi nell’ambito dei diversi stili teoretici che dominano la filosofia contemporanea: il razionalismo critico, la fenomenologia husserliana, l’analisi delle forme della cultura, la teoria delle scienze umane, il dialogo critico con le scienze. Cuore del suo insegnamento, legato alla sua concezione della vita come impegno civile e compito morale, è stato il tema della responsabilità della filosofia. Per questo la sua filosofia si è aperta alle esperienze di pensiero e ai metodi di antropologia, psicoanalisi, sociologia, economia, ed ha dato linee interpretative che aiutano a comprendere le forme di senso dell’essere contemporaneo. Negli ultimi due decenni, gli scritti di Papi hanno messo in dialogo la filosofia con i linguaggi creativi (poesia, letteratura, arte, architettura), e hanno teorizzato, in dialogo con Carlo Sini, la filosofia come pratica di scrittura.

Dicevo prima che Papi concepiva la filosofia come apertura ai saperi che configurano mondi di senso, e insieme apertura alla città. È così che Papi ha animato con il suo segno autorevole istituzioni come la Fondazione Corrente e la Casa della Cultura, ha sostenuto il Vidas, interpretando i tratti migliori della Milano progressista e capace di pensiero.

Ma voglio soprattutto ricordare che, con Mario Vegetti, Silvia Vegetti e altri colleghi-amici, non solo dell’ambito filosofico, ha costruito, dagli anni Settanta ai primi anni Duemila, la stagione più felice della filosofia a Pavia. L’insegnamento in aula si accompagnava a un’atmosfera irripetibile di dialogo. Papi accompagnava gli allievi a discutere del marxismo critico con gli economisti; dell’antropologia con antropologi che erano stati sul campo; dell’antipsichiatria con psichiatri, neurologi di ispirazione fenomenologica, psicoanalisti: ricordo seminari con De Martis, Petrella, Savoldi; ricordo, a lezione e nei seminari, Daniela Scotto di Fasano, Vanna Berlincioni, Giovanni Foresti, Marco Francesconi. Un grande e libero incontro di linguaggi e una bella comunità di pensiero.

Queste vicende biografiche raccontano la ricchezza di una vita, ma non ci bastano. Vorrei poter restituire un punto di luce, una vibrazione di senso in cui si mostri lo stile della ricerca e del magistero di Papi. Penso di poterlo trovare, questo punctum, nell’incontro tra il pensiero della morte nella teoria, e lo scavo nella memoria nella scrittura.

Da una parte, Papi ha teorizzato, leggendo Hegel, il pensiero della morte come ingresso nel regno del pensiero. I ricordi più emozionanti di noi allievi sono legati alle lezioni sulla Fenomenologia dello spirito; in particolare, al suo commento di un passo della Prefazione, che espone il concetto di Herrschaft, signoria:

«Quella che sopporta la morte e in essa si mantiene, è la vita dello spirito. Esso guadagna la sua verità solo a patto di ritrovare sé nell’assoluta devastazione […] lo spirito è questa forza sol perché sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi (verweilen) presso di lui».

Papi ci spiegava che il Signore (Herr) di cui parla Hegel è lo spirito che sta saldo presso la morte, è la Signoria spirituale che è capace di sostenere lo sguardo sul nulla assoluto; ci diceva che lo spirito è ciò che sa portare quello che si sa e che si è all’altezza della morte. Imparavamo che il pensiero della morte è l’ingresso nel regno dello spirito, o del simbolico.

Credo che ripensasse a questo passo di Hegel, quando commentava così la perdita del suo carissimo allievo Ugo Fabietti:

«E poi, quando ho perduto Ugo, il suo sorriso affettuoso, la sua parola sapiente e amica, ho dovuto fare l’esperienza di quel vuoto definitivo che, nella teoria, ho sempre opposto all’elaborazione freudiana del lutto».

Un vuoto definitivo, inelaborabile: ma inelaborabile nella teoria, egli ci dice.

Voglio pensare che a questo vuoto Papi abbia risposto con la scrittura di testi autobiografici e narrativi, in uno scavo memoriale sistematico che è durato trent’anni. Testi in cui la scrittura scaturisce dalla fedeltà alle qualità plurali e contingenti del tempo, come forma di memoria e di conservazione, e come rigenerazione del proprio mondo interno. In questo esercizio di memoria, Papi rivisita il passato per essene rivisitato: sa, come ci ha insegnato Walter Benjamin, che gli eventi non sono semplici accadimenti, ma il loro ritorno sotto il segno della possibilità nell’inscrizione memoriale, che apre fratture nel tempo; ma Papi cerca ostinatamente di ricomporre queste fratture nella lunga fedeltà all’idea che ha animato la sua vita.

Ecco allora due serie di racconti.

Da una parte, Papi racconta la formazione silente della sua lunga fedeltà ideale e politica attraverso esperienze che sono momenti intensi di educazione simbolica. Comincia a scriverne alla fine degli anni Novanta, ma possiamo riferirci agli ultimi scritti pubblicati: Per andare dove. 1934-1949 (2020) racconta del bimbo che è stato; Figli del tempo. Eravamo studenti impegnati (1950-1952) (2021) racconta del giovane universitario impegnato a riconoscere occasioni per la costruzione di sé; in Timidi eroi. Tre racconti di un’altra era (2020) si racconta raccontando altri: racconta dell’adolescente che fiancheggiava idealmente le lotte partigiane e si riappropriava della parola “libertà”.

Dall’altra parte, in altri libri aveva raccontato, attraverso occasioni e figure esemplari (Antonio Banfi, Ernesto Treccani, Vittorio Sereni, Enzo Paci, Carlo Sini, Cesare Musatti, Riccardo Lombardi, Antonia Pozzi …: un mondo da non dimenticare), le vicende di uno spazio-tempo della cultura italiana, a cui Fulvio prestava lo specchio della propria memoria: Gli amati dintorni. Filosofia, arte, politica negli specchi della memoria (2001), La memoria ostinata (2005).

Il progetto di custodire la memoria come lavoro riparatore che vuole portarsi all’altezza della morte.