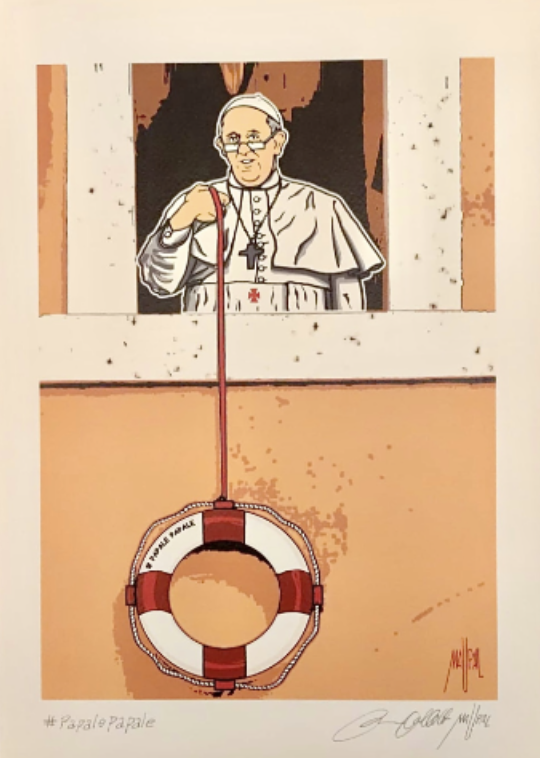

“Papale Papale” Opera di Maupal, 2019

Parole chiave: papa, mistico della quotidianità, divino, parole disarmate, perseguitati, esperienza, pace, psicoanalisi

Il divino laicizzato di papa Bergoglio

Maria Antoncecchi

Per chi pratica un pensiero democratico è sempre stato difficile rapportarsi con istituzioni totali come la Chiesa. La laicità comporta il rispetto di posizioni diverse purché innervate da spirito etico. Durante il pontificato di papa Bergoglio, si è assistito a qualcosa di diverso rispetto ai suoi predecessori. Innanzitutto anche il pensiero psicoanalitico ha trovato spazio nei suoi discorsi, come elemento di una cultura umana e dunque di un patrimonio che poteva trovare condivisione e rappresentare spunti di riflessione. In secondo luogo, attraverso il principio dell’uguaglianza e della parità delle opere umane, il senso del divino professato dalla Chiesa si è intonato alla laicità e alla ricerca di un bene comune dalla cui creazione nessuno può sentirsi escluso.Non entriamo nelle questioni interne alla Chiesa e nemmeno nell’immagine pubblica dell’istituzione ecclesiale: non ci compete. Ci compete invece considerare come i drammi che l’umanità sta attraversando, dalle guerre al disastro ecologico, si facciano sempre più pressanti e come la specificità di ciascuno possa trovare uno spazio utile nel dare risposta a queste evenienze.Di fronte al messaggio di Francesco non può che esserci da parte nostra una posizione di ascolto e apertura che contraddistingue il nostro essere psicoanalisti come espressione di una profonda laicità rispetto a un elemento divino incarnato sulla terra che ci offre di condividere la cura dell’altro, che è cura della persona, dell’esistenza, dell’onestà.

Francesco… un Papa, un uomo, un mistico della quotidianità

Ambra Cusin

Scrive un il nostro Presidente, Ronny Jaffè, “la perdita di Papa Francesco, uomo di grande spessore etico e spirituale, lascia un vuoto grave soprattutto per la sua capacità di dialogo con tutti; il suo messaggio è sempre stato rivolto ai più disagiati e ai sofferenti e contro le ingiustizie e le prevaricazioni sociali.

Papa Francesco, durante il suo pontificato ha attraversato soprattutto in questi ultimi anni, i cambiamenti epocali che ben conosciamo e ha cercato di contrastare in ogni modo e in ogni dove le derive autoritarie, antidemocratiche e distruttive che affliggono la nostra umanità.”

Analogamente, l’ormai ex presidente Sarantis Thanopulos, scrive: “Care,i colleghe,i Papa Francesco ci ha lasciati nel momento più difficile con la stessa dignità con cui è stato sempre presente tra di noi.

L’unica voce importante critica verso la crescente disumanizzazione delle nostre relazioni e verso la gestione plutocratica, oligarchica della società.

Una voce affettiva, umana e per questo lucida, coraggiosa, lungimirante. Per credenti e non credenti un’espressione limpida del “divino” dentro di noi, della spinta squisitamente etica di superare la miseria della vita concreta, chiusa nella materialità del risultato.

Una voce universale, la misura del lavoro affettivo, culturale e politico che ognuno di noi deve fare per vivere umano, tra umani.

Una perdita grave che ci lascia un’eredità, un dovere etico: conservare vive le relazioni con l’altro, difendere le differenze e la loro intesa contro le derive identitarie, contro le identità massificate e indifferenziate che si ignorano tra di loro.

Salutiamo Papa Francesco.

Resterà vivo dentro di noi.

Un saluto che sente l’amarezza e il dolore.

”Che dire di più…. Ogni parola risulta vana quando si deve aprire bocca per dire qualcosa che esce dal cuore soprattutto quando si tratta di parlare di una persona, un uomo, che ha saputo fin dal primo momento – da quel suo “Buona Sera!” – toccare i cuori di tutte e tutti.

Mi sovviene la risposta che Isaac Luria (1) diede ad uno dei suoi allievi, – che gli chiedeva come mai non scrivesse i suoi insegnamenti in un libro: “E’ impossibile perché tutte le cose sono in connessione tra loro: mi è difficile aprire la bocca e parlare senza avere la sensazione che il mare stia distruggendo le dighe e le superi. Come potrei esprimere ciò che la mia anima ha ricevuto e come potrei metterlo in un libro?”

E lo stesso Bion, centinaia di anni dopo, in Apprendere dall’Esperienza (1962), dice “Il libro spiega inoltre perché nonostante io abbia una esperienza da trasmettere, non sappia poi cosa fare per comunicarla agli altri” (p. 12).

Io mi trovo in una situazione analoga. Le tante chiare e incisive parole, mai banali e rette da una profondità di pensiero, dette da Francesco rimangono al fondo di noi, sono divenute parte di noi, hanno rafforzato alcune nostre intuizioni e a volte messo in crisi le illusioni a cui ci eravamo aggrappati. È stato un papa che ha saputo parlare e raggiungere, coinvolgere anche coloro che non professano alcuna fede. Perché papa Francesco parlava dell’umano all’umanità.

Perché oso definire Francesco un mistico della quotidianità? Perché, pur essendo stato spesso criticato per aver tolto alla fede quell’aurea di mistero privilegiando piuttosto un coinvolgimento nel sociale (ricordiamo che San Paolo ci richiamava a tenere assieme fede e opere non trascurando mai l’una per l’altra), ha saputo dare all’impegno nella quotidianità una sacralità, forse come pochi suoi predecessori. Ha coltivato infatti in modo intenso, continuativo e deciso la fiducia nell’umanità, la difesa dell’ambiente costituito anche dal corpo umano – specie il corpo delle donne abusato, offeso, violentato per logiche di potere e sopraffazione – la difesa della pace contro ogni guerra e atto distruttivo, la difesa della verità e dell’onestà (ricordo la scomunica per i mafiosi, la denuncia del chiacchiericcio malevolo, l’impegno per far emergere piuttosto che celare le gravi colpe della pedofilia nella Chiesa e le malversazioni economiche, e tanto altro ancora). Tutto questo a partire dal suo primo gesto – la visita a Lampedusa per ricordare la dignità delle persone migranti – all’ultima visita al carcere di Regina Coeli nel giovedì santo prima di ritornare alla casa del Padre. Stanco malato, morente, Francesco è andato a condividere quella che è anche stata la sua Ultima Cena, con gli ultimi, i diseredati, quelli su cui noi depositiamo tutte le colpe, coloro che pagano per noi, per il nostro egoismo e individualismo, il prezzo alto della mancanza della libertà. E che ci interrogano: noi paghiamo per le nostre colpe o ci assolviamo impunemente con i “se” e con i “ma”?

Francesco non sembrava contemplativo e meditativo (come dovrebbero esserlo nel pensare comune, i mistici) ma le sue parole “disarmate” spronavano a pensare, come quando rispose ad un giornalista che lamentava di non riuscire a trovare Dio, che Dio va costantemente ricercato, che la fede è una ricerca che impegna tutta la vita (ho citato, perdonatemi, a memoria). Non vi sembra di sentir risuonare in queste parole il discorso di Bion sulla ricerca della Verità… di “O”…?

Papa Francesco, proprio come il santo di Assisi, ha fatto suo il dovere civile, prima ancora che cristiano, di stare accanto ai poveri e agli ultimi. E come San Francesco si è interrogato costantemente se quanto stava facendo fosse fatto per sé stesso – per la gloria, il potere, o per il Signore: “Chi sono io per giudicare?”( parole di Papa Francesco)

Quanto in questa semplice frase noi possiamo riconoscere la nostra quotidianità di psicoanalisti?

Le sue parole erano sempre semplici, ma cariche di profezia. Sapeva guardare lontano. Basta pensare al discorso sulla “terza guerra mondiale a pezzi”. Non cercava ammirazione, non verificava il numero di follower e di like. Lui guardava all’umanità dei sofferenti.

E come ci insegna Mariano Horenstein, psicoanalista e anche lui argentino, “… anche noi psicoanalisti dobbiamo stare sempre – come il Dio della storia – dalla parte dei perseguitati. Pensare dalla parte dei perseguitati. Il che equivale a pensare contro il potere” (2024, p. 55).

E così forse ci sentiamo simili, pur nella diversità del nostro compito, nella difesa dell’ambiente: esterno ed interiore. Perché il difendere la natura, l’ambiente, l’acqua, la terra e quanto contiene, le popolazioni tutte che la abitano, con le loro tradizioni, usi, costumi, religioni (sì anche religioni perché Dio è il Dio di tutte e di tutti, nessuno lo possiede, nessuno può metterci un copyright) e quindi la difesa dell’umanità intera è un compito comune. Come psicoanalisti sappiamo bene come il mondo esterno si rispecchi e parli del mondo interno. Sappiamo bene che prendersi cura di sé non in modo narcisistico, ma generosamente aperto alle relazioni con gli altri sia necessario per il benessere mentale. Quel riconoscere nell’altro qualcosa di sé stessi, la propria debolezza e fragilità che papa Francesco fin dai primi giorni del suo pontificato ci ha ricordato. A Lampedusa (2013) infatti disse: “Quei migranti siamo noi!”

E così ha permesso a tutti noi, nell’ascoltare la semplicità profonda e intensa del suo linguaggio, profondamente e intimamente etico e radicato nel Vangelo, di passare dalla percezione della presenza di Dio mediante la Fede (2) a un’esperienza di Dio, spesso generica e confusa, ma avvertita sempre e comunque come nuova (3) Perché la nostra emozione di oggi per la morte di questo papa speciale, è quella di averci fatto fare l’esperienza, attraverso di lui, di un Dio padre, e anche madre, che ci accoglie nella nostra semplicità e impotenza. Lui, perfetto impotente che per anni ha gridato – senza essere ascoltato – no alla guerra, no all’odio, no alle armi, no alla devastazione dell’ambiente per le logiche di potere e di guadagno. Forse noi ci siamo ritrovati a sentire, come i discepoli di Emmaus (4) ci batteva il cuore perché le parole di questo papa facevano risuonare qualcosa di intimo in noi, qualcosa di profondo. Le sentivamo misteriosamente vere. E forse questa è una esperienza di mistica della quotidianità…

Ma ora mentre condividiamo il dolore per una perdita dobbiamo anche condividere la gioia per una vita che non finisce ma si trasforma e trovare in noi il coraggio di proseguire ed impegnarci – ognuno come può e a modo suo – per un mondo dove le logiche di potere lascino il posto al rispetto dell’altro e alla pace. Perché “se il seme non muore non può dare frutto” (Vangelo di Giovanni, 12.24).

Papa Francesco è morto ma ora tocca a noi, indipendentemente dal nostro essere credenti, agnostici o atei, portare avanti coraggiosamente questa mentalità fatta di semplicità, onestà, fiducia nella vita, nell’umano – che peraltro è fatto a immagine di Dio – per fare la nostra parte, anche in quanto psicoanalisti laici, a fianco di chi soffre, dei perseguitati. E allora questa “espressione limpida del divino, dentro di noi, dalla spinta squisitamente etica” darà frutto.

Nota:

(1)Isaac Luria (1534-1572) fu uno dei padri del misticismo ebraico. Non scrisse mai nulla per cui i suoi pensieri sono riportati dai suoi allievi.

(2) La Fede pur essendo un dono dato a tutti, non da tutti accolto, a volte resta un “pensiero in attesa di un pensatore”

(3) Definizione di esperienza di visione mistica dell’Enciclopedia Treccani

(4) Nel vangelo di Luca (24,13-35) si narra che, dopo la resurrezione, Gesù apparve ai discepoli ma “i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo”. Fu solo quando, invitato, iniziò a mangiare con loro benedicendo il pane e il vino che i loro occhi si aprirono e lo riconobbero, ma Gesù subito scomparve: “Non ci ardeva forse il cuore nel petto mentre conversava con noi lungo il cammino?”(Luca, 24,32)

Bibliografia:

Bion W.R. (1962). Apprendere dall’esperienza, Armando, Roma, 1972.

Horenstein M. (2024). Freud a Gaza. Un testimone auricolare: lo psicoanalista, in Freud a Gaza (a cura di )Francesconi M., Scotto di Fasano D., Petite Plaisance, Pistoia.