Parole chiave: lutto, perturbante, perversione, tecnologia

Autori: Stefano Monetti & Angelo Moroni

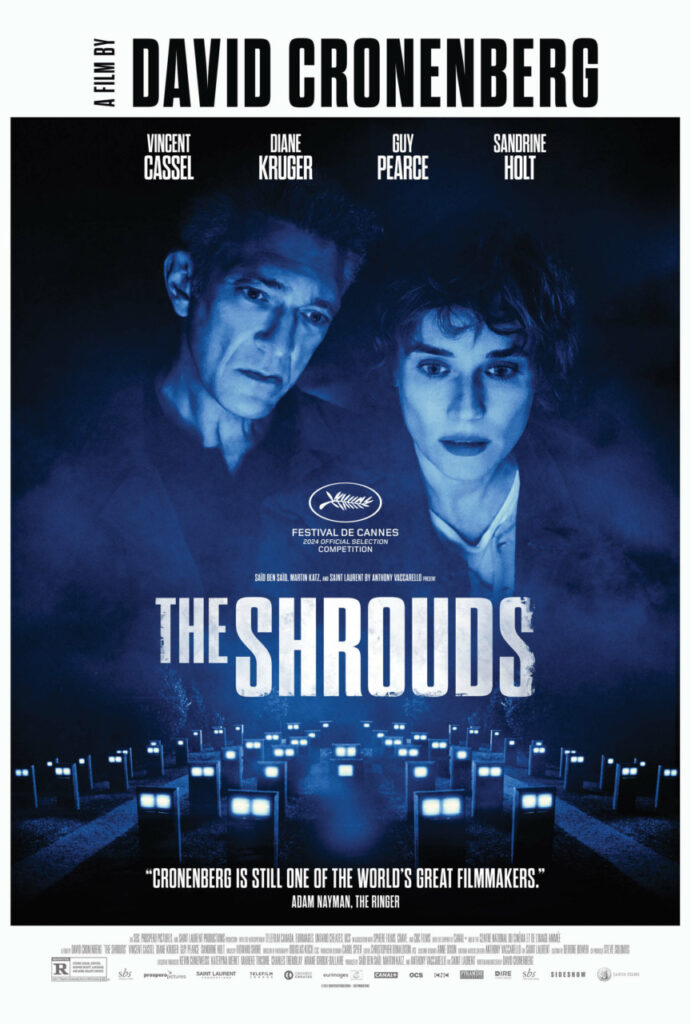

Titolo: “The Shrouds” (Titolo originale).

Dati sul film: regia di David Cronenberg, Canada, Francia, 2024, 119’.

Genere: thriller, horror, sci-fi

La parabola artistica di David Cronenberg è quella di un grande regista che nel corso di tutta la carriera ha declinato la sua ricerca espressiva all’interno del canone del Perturbante (Freud, 1919). A partire da “Il demone sotto la pelle”, del 1975, fino a quest’ultimo “The Shrouds”, Cronenberg ha girato titoli che hanno fatto la storia del Cinema, innovando il genere perturbante e horror con rara finezza autoriale, fino a voler rivisitare storicamente la nascita della psicoanalisi e il rapporto tra Freud e Jung in “A Dangerous Method” (2011): tutte opere, le sue, che portano il segno di una ricerca ininterrotta sull’inconscio umano, sulla dialettica corpo-inconscio e sulle possibili declinazioni di Eros nei suoi intrecci inestricabili con la Morte. Autore difficile, per qualcuno a tratti addirittura repellente in molte sue memorabili sequenze che utilizzano in modo deliberato il genere splatter, il corpo martoriato, mutilato, fuso e confuso con la macchina – vedi in particolare i suoi “La mosca” (1986) e “Crimes of the Future” (2022). Cronenberg spinge la sua poetica ai limiti estremi dell’umano, del suo delirio di onnipotenza e delle sue potenzialità perverse e autodistruttive. Il regista canadese sembra ispirarsi da sempre al filosofo francese Canguilhem, che ne “Il normale e il patologico” (1943) fa saltare tutti i punti di riferimento del positivismo ottocentesco, mettendo in discussione il concetto di “normotipico” in medicina e ispirando la ricerca filosofica successiva, in particolare la riflessione di Foucault, Deleuze e Guattari e il loro sguardo che illuminerà le nuove acquisizioni dell’antipsichiatria. Un’influenza profonda che riguarderà anche il rapporto tra Cinema, psicoanalisi e psichiatria, se pensiamo ad esempio al memorabile “Family Life” (1971) di Ken Loach. Questa lunga ma indispensabile premessa per inquadrare un artista, Leone d’Oro alla Carriera nel 2012, che, giunto all’età di ottantadue anni, in questo “The Shrouds” mantiene una coerenza inossidabile dello stile, una scrittura impeccabile, misurata, geometrica, nel suo essere irrimediabilmente sinistra, nonchè nel raccontare una storia sull’impossibilità di elaborare il lutto, o per meglio dire sulle forme più perverse ed impensabili del lutto patologico. E lo fa ancora una volta con una libertà espressiva mirabile che non cessa, come sempre, di mettere a dura prova lo sguardo dello spettatore.

La trama ci racconta del ricco imprenditore Karsh, rimasto vedovo della moglie Becca. Karsch crea una società, la Grave Tech, che costruisce speciali tombe tecnologiche: tramite una app i congiunti dei defunti possono visualizzare il cadavere dei propri cari sepolti in queste tombe. Karsch si rende conto che nel corpo della moglie si sono formati dei particolari tessuti; contemporaneamente il suo cimitero viene vandalizzato. Karsch cerca una spiegazione dell’accaduto coinvolgendo il cognato informatico e i medici che curarono il cancro della moglie, arrivando a ipotizzare un complotto internazionale.

Il tema centrale, come in molti altri film del regista, è quello della perversione, qui indagato in modo esplicito nella forma di un voyeurismo necrofilo. Secondo Freud il feticista nega la castrazione femminile attribuendo alla donna un fallo (il piede per esempio). Anche in questo film la perversione serve a contrastare un lutto inaccettabile: Kursch nega la morte della moglie tentando di trattenere il suo corpo all’interno di un device tecnologico. La tecnologia più raffinata è messa dunque al servizio di pulsioni primitive: questo contrasto è tematizzato da Cronenberg anche in altri suoi film, nei quali dispositivi informatici modernissimi sono collocati in un ambiente consumato e logoro da archeologia industriale. Cronenberg si è spesso richiamato all’opera letteraria di James Ballard, lo scrittore inglese che immagina ambienti tecnologici abbandonati e degradati. In contrasto con il tema del consumarsi inesorabile dei corpi in “The Shroud” l’ambiente è compatto, asettico e ipertecnologico, come a significare l’impossibilità di tornare indietro rispetto a un mutamento tecnologico che è al contempo mutamento antropologico radicale: inesorabilmente l’umano sta andando verso una sua disumanizzazione graduale fino a che diventerà “qualcos’altro” che ancora non conosciamo. E’ forte infatti il contrasto di un ambiente virtuale (le immagini digitali dei cadaveri) al servizio di un’idea di sopravvivenza ridotta alla mera materialità dei corpi.

Cronenberg gira un film di impianto teatrale privo di azione nel quale gli eventi sono sempre riferiti e mediati attraverso lunghi dialoghi. Ciò conferisce un’impressione di ineluttabilità verso ciò che accade e di una conseguente inadeguatezza dei personaggi. L’impotenza verso i fatti accaduti rispecchia l’impotenza dei protagonisti verso le proprie perversioni, agite da tutti senza alcun indugio, come nell’interpretazione sempre lineare e mai esitante di Cassel-Karsch. La fotografia si adegua alla freddezza dei personaggi facendo uso di luci algide e colori scuri, sovente con una dominanza del nero. Viene alla mente “Crash”, il film attraverso cui Cronenberg traspose il romanzo di Ballard. In questi due film lo spettatore è straniato da una freddezza perturbante, a volte indisponente.

Cronenberg indaga ancora una volta le profondità della mente legandole alle profondità del corpo qui ridotto a cadavere da guardare sempre più dettagliatamente: Karsch sostiene che grazie a un nuovo software “le immagini avranno una maggiore risoluzione”. Come se la nostra epoca fosse comprensibile a partire da una massiccia somatizzazione di angosce sedate, raffreddate e letargizzate tramite la tecnologia.

Bibliografia

Ballard, J.G. (1973), Crash, Milano, Feltrinelli, 2015.

Canguilhelm, G. (1943). Il normale e il patologico, Torino, Einaudi, 1998.

Freud, S. (1917), Lutto e melanconia, O.S.F., Vol. 8, Torino, Bollati Boringhieri, 1982

Freud, S. (1919). Il Perturbante, O.S.F., vol. 9,Torino, Bollati Boringhieri, 1982.

Freud, S. (1927). Feticismo, O.S.F., vol. 10, Torino, Bollati Boringhieri, 1982.