Autore: Massimo De Mari

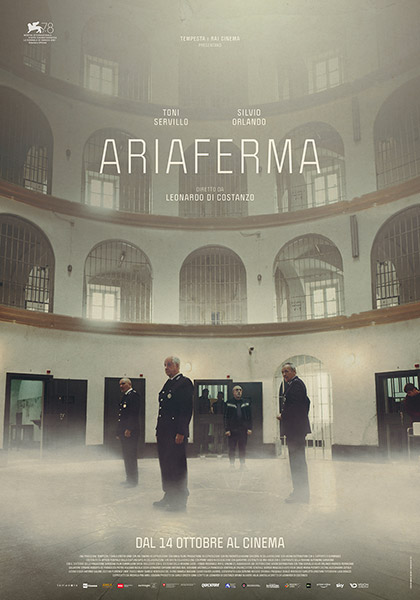

Titolo: “Ariaferma”

Dati sul film: regia di Leonardo di Costanzo, Italia, 2021, 117’

Genere: Drammatico

Oggi è in atto un dibattito molto acceso, alla luce di un disegno di legge dell’attuale ministro della giustizia Marta Cartabia, sul senso della pena per l’autore di reato e quindi anche sul senso del carcere come luogo in cui dovrebbe essere messo in atto un processo di recupero e reinserimento in società dell’individuo.

Il film di Saverio di Costanzo, autore di film sempre caratterizzati da un particolare impegno nell’indagare l’animo di protagonisti inseriti in contesti difficili come “Odessa” (2006), “L’intervallo” (2012) o “L’intrusa” (2012), si cala in maniera realistica e sensibile all’interno di questo dibattito, ambientando un film fatto di immagini forti, silenzi e dialoghi brevi e intensi, all’interno di un vecchio carcere ottocentesco in disarmo, sito in una località sperduta della Sardegna.

Il primo colpo d’occhio rimanda dunque una sensazione di isolamento che rende l’angoscia di chi ha scelto di stare ai margini della società e che dalla società è stato ulteriormente messo da parte, isolato in senso simbolico e concreto.

È un carcere destinato ad essere chiuso definitivamente e quindi tutti i suoi abitanti, detenuti, personale di vigilanza e amministrativo, verranno trasferiti in altri carceri.

Succede però che per motivi contingenti, il trasferimento viene rimandato e quindi a partire, insieme alla direttrice e alla gran parte del personale, sono solo alcuni detenuti. Sull’isola ne rimangono non più di una dozzina, insieme ad un piccolo gruppo di assistenti di polizia giudiziaria e un amministrativo, l’economo. Anche la cucina viene chiusa e tutti i servizi di ristorazione sono demandati ad una cooperativa esterna che ogni giorno porta in carcere pasti pre-cotti. La convivenza diventa dunque difficilmente sopportabile per tutti, sia per chi è stato condannato a quella pena sia per chi ha scelto un lavoro che lo porta inevitabilmente a vivere una routine quotidiana molto simile a quella dei reclusi. Quello che fa esplodere la tensione è la questione del cibo; sostituire la mensa dove i pasti venivano fatti espressi con i cibi precotti diventa la molla che porta a galla il disagio che covava da tempo.

Per sedare la rivolta crescente uno dei detenuti, Carmine Lagioia (interpretato da un bravissimo Silvio Orlando) si offre di cucinare, in quanto figlio del cuoco di un ristorante e avvezzo a muoversi tra i fornelli.

L’ispettore Gaetano Gargiulo, che ha la responsabilità della gestione temporanea del carcere (un Toni Servillo sempre abilissimo nel disegnare ruoli in preda a conflitti interiori) è a sua volta figlio di un panettiere dello stesso quartiere, dunque accetta la proposta e si offre di essere lui in persona a controllare ed accompagnare Lagioia nei suoi turni di lavoro in cucina.

A questo punto il film acquista una dimensione teatrale perché la scena si riduce a due spazi principali; la grande sala a croce intorno alla quale sono situate le celle e la cucina dove si svolgono i dialoghi più interessanti tra Lagioia/Orlando e Gargiulo/Servillo. L’antica dicotomia tra guardia e ladro si ripropone in battute sferzanti.

La più emblematica (cito a memoria) è quella provocatoria di Lagioia “siamo uguali, viviamo nella stessa situazione tutti i giorni” a cui Gargiulo replica a denti stretti “no, non siamo uguali, io la sera mi addormento con la coscienza pulita”.

Poi la trama evolve oltre le barricate sociali e riesce a superare i ruoli definiti dalla divisa e dal reato per entrare nella dimensione umana.

A provocare il cambiamento di clima è un situazione di emergenza (immediato il pensiero al periodo che stiamo vivendo), la temporanea sospensione della luce dovuta ad un temporale che diventa un’occasione per trovare un terreno comune. Non ci sono pile a sufficienza per illuminare tutte le celle e le stanze dei vigilanti e allora si decide di unire i tavoli e di mangiare tutti insieme.

A quel punto le distanze si annullano ed emerge l’umanità di chi ha scelto comunque di vivere la propria vita al confine del mondo, fatto di regole e socialità che può spaventare e opprimere, pur da parti diverse di quel confine.

Quando torna la luce ognuno riprende, quasi con imbarazzo, il suo ruolo e forse il film potrebbe chiudersi qui, con un campo lungo su quel tavolo che ha unito umanità così diverse.

C’è ancora un ultimo colpo di scena, che non è giusto anticipare, che chiude il cerchio di una storia sospesa, dove apparentemente non succede niente (l’aria è ferma) ma che riesce a rappresentare con grande sensibilità il disagio, il travaglio, la rabbia e la violenza che caratterizzano il mondo del carcere.

Quanto sia ancora difficile l’incontro/scontro tra chi vigila e chi compie a fatica un percorso di reinserimento nella società è rappresentato dalla decadenza della struttura carceraria in disarmo, emblema del fallimento di una società che ancora non è riuscita a darsi gli strumenti per trasformare il concetto di pena, da quello di vendetta a quello di riabilitazione.

Come la cronaca ci segnala tutti i giorni, si sente ancora forte il bisogno di isolare il diverso, il cattivo, l’handicappato, l’estraneo, chiunque si ponga fuori da una teorica “normalità” o dà un ordine costituito delle cose.

Il concetto di integrazione o, in questo caso, di “reintegrazione” risponde al semplice criterio di umanità che richiede però uno scatto culturale particolare visto che in questo caso si tratta di persone che si sono macchiate anche di crimini gravi contro quella società che dovrebbe essere disponibile a riaccettarli al suo interno.

Un film interessante e coraggioso, che smuove le coscienze e il pensiero e, dunque, psicoanalitico. A pieno titolo.

Dicembre 2021